水下考古学(Underwater Archaeology)与海洋考古学(Maritime Archaeology)是与沉船考古相关的两个概念。前者从“水下”与“陆上”两种遗存保存环境、后者从“海洋性”与“陆地性”两类遗存性质出发,在若干案例研究的基础上,逐渐形成了有关理论、方法及相关技术。无论从哪种情况看,沉船作为古代航行风险与海事事件的直接体现都是其中特征鲜明的重要组成部分。因此,也有研究者直接将调查、发掘、研究各类船舶实物、造船技术、船舶社会、交通贸易诸内容的学科领域称为“船舶考古”(Boat Archaeology)或“沉船考古”(Shipwreck Archaeology)。本文即取此义,并以保存于水下环境的沉船遗址为主要论述对象。总体来说,单个沉船事故的偶然性与沉船群体分布的可能性相结合,沉船事件的时间单一性与沉船区域的历时性相结合,船载文物的体大量巨与有机脆弱相结合,沉船遗存的考古学普遍性与特殊性相结合是沉船考古的主要特点。这些特点在很大程度上规定或限制了沉船考古的理念、方法与技术。本文拟以沉船考古调查、发掘、保护等环节为主要内容,通过对已有水下考古实践的归纳、比较,对沉船考古的相关问题予以初步分析、总结。

一、沉船资源调查

考古调查是考古工作的起始步骤,可分二义:一是研究对象缘此出现,调查以发现具体对象为目的;二是超越具体发现,意在以某种理论、理念为指导,通过若干方法设计,使调查成为考古学的系统研究方法。两者并行不悖、相辅而行。随着考古学理论方法和调查技术的进步,前者成为后者的目标之一,而后者在既定条件和方法前提下的“无发现”也会成为调查成果。

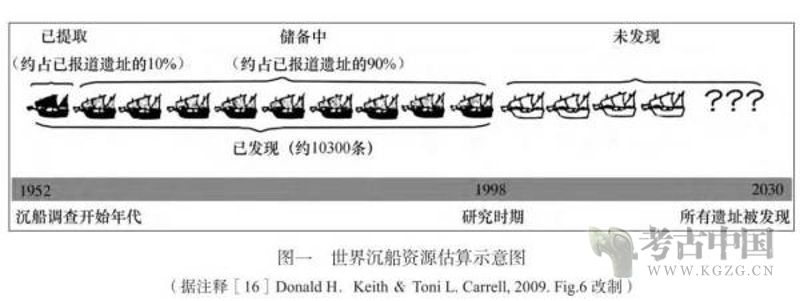

多年来,水下考古工作者通过陆地调查收集比选水下遗存线索,通过海洋物探设备(如多波束声呐、旁侧声呐、浅地层剖面仪、磁力仪等)对线索进行定位勘察,进而潜水评估其有无、年代、范围、性质诸问题,并采取进一步措施。直到现在,在抢救性文物保护的背景下,这种方式还在水下考古(尤其是沉船考古)的工作中发挥作用。然而,以渔业生产、盗掘盗捞信息为线索的作业方式毕竟被动无序,而较为显著的沉船线索也日渐枯竭(图一)。从逻辑上看,过度单纯的“线索”导向不便于研究工作在调查阶段的提前介入,水下遗存的预防性保护也无从谈起。从水下考古学科建设与资源管理的角度出发,如何提高沉船调查的主动性、系统性,如何使早期调查、考古发掘与文物保护间的联系更为紧密合理亟须引起进一步的重视。下面列举“海坛海峡水下考古区域调查”与“台湾海峡荷兰东印度公司沉船调查”两个例子加以说明。

海坛海峡水下考古区域调查:该案例通过系统收集资料,分析海坛海峡地理特征、风险分布、航路交通、历史地位与既有考古发现,从而形成信息叠合度最高的“目标区域”,以此作为主动性水下考古调查工作的优先选择。在目标区域内,使用海洋物探设备开展系统性探测以取得海床异常点(anomaly)数据,在对异常点数据进行图像解译与分类分级的基础上,通过潜水作业(潜水员或水下机器人)对其记录、确认、分析、研究。既有研究证明海坛海峡沉船发现、航海风险、航路分布、海域历史地位等要素高度契合,充分显示了对沉船事件进行历史研究、区域分析的可能性。反之,以区域为着眼点的调查方法也是提高水下考古调查主动性、系统性的合理途径。我们将上述流程叫作“水下考古区域调查法”。需特别指出的是,水下考古调查不同于陆地,既易陷入“大海捞针”、无从下手的窘况,又缺乏“所见即所得”的直观效果,不能机械照搬田野考古区域系统调查(systematic regional survey)。因此,如何形成一套行之有效的水下沉船探测技术与异常点识别方法以支撑“水下考古区域调查法”实践是目前的难题,这也正是水下考古物探技术应重点关注的研究方向。目前国内学界已有的零星探讨还未达到应有的深度,还有很长的路要走。国外也已开始了类似研究。例如,韩国专门设立了水下文物探测技术课题,使用多种设备对已知水下埋藏对象进行探测,并从设备、频率、参数、扫测对象等角度详加考察,积累基础资料数据,以提升水下考古调查方法。爱尔兰则利用其北海岸的多波束测深数据开展了异常点提取、特征解析、沉船辨识等一系列研究工作,总结并形成一套工作流程,效果良好。

台湾海峡荷兰东印度公司沉船调查:该案例是台湾“中央”研究院历史语言研究所澎湖海域水下考古调查的组成部分。工作目的是针对特定时期、特定海洋活动空间内的特定海洋文化模式,系统搜集沉船记录,一方面分析船难事件的空间分布,为后续沉船调查提供引导;另一方面分析船难事件的区域类型、船只种类,以方便沉船遗址确认后的深入研究。在此研究中,作者利用荷兰东印度公司的沉船档案,整理出了39笔船难记录。从沉船船只类型看,台湾海峡荷兰沉船的可能种类有归国大船(retourschip)、快船(jacht或pinas)、平底货船(fluit)、岸援船(galjoot)、船载小船(scheepsboot)、组装船(afbreekboot)等;从沉船空间分布看,以台南安南安平(9笔)密度最高、福建厦门漳州(6笔)次之;从船难肇因、船只类型、与航行季节的关系看,超过60%的船难是自然因素所致,70%船难船只类型是300吨以下中小型快船与平底货船,近80%船难发生于夏、秋、冬季,显示出船难事件与台风和东北季风等极端海况的关联性。

上述两例互有异同。后者充分利用沉船、海难记录,将研究对象的空间分析前置,无疑可大大提高沉船调查的主动性与后续研究的综合性,在涉及诸如荷兰东印度公司沉船这类具有详细档案的课题时具有很高的学术潜力。前者则是基于资源调查和区域研究的需要,策略性地形成“目标区域”,以“水下考古区域调查法”为指引开展主动性的调查工作,意在调整和克服以往对零星“线索”的过度依赖。在处理缺乏沉船、海难记录的特定时空对象时,“水下考古区域调查法”的思路十分必要。两例之共同点是根据调查对象的特点,致力于形成一种新的水下考古调查思路作为沉船资源调查的先导,以提升工作的指向性和前瞻性。

二、沉船考古发掘

“发掘”的本意为“挖掘埋藏在地下的东西”,也可引申为将不易发现的潜力、才能、事物揭示出来。《中国大百科全书·考古学》指出,“考古发掘要把埋没在地下的遗迹和遗物揭露出来;在揭露过程中,遗迹和遗物不可避免地会受到不同程度的损坏……考古工作者的责任,在于采取最妥当、最严密的方法,使这种损坏降到最低的限度”。从文物保护的立场出发,在一定程度上,“能否发掘”代表行业的一般能力,而“是否发掘”则是涉及行业伦理与资源管理的具体选择。本节即以此为讨论宗旨,就目前所见沉船考古的一般处理方法予以总结。

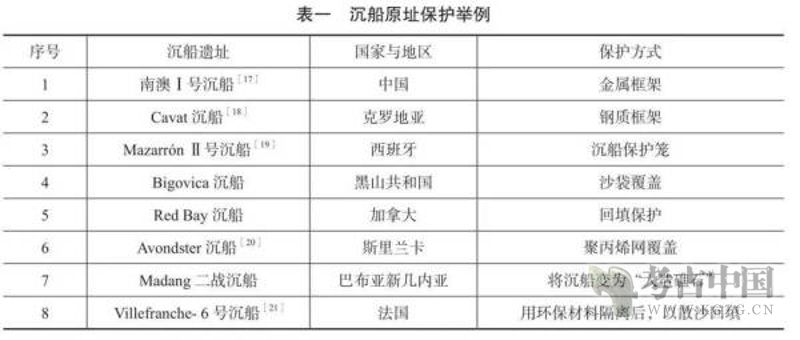

根据联合国教科文组织《保护水下文化遗产公约》(2001),“原址保护”需要优先考虑。然而,“原址保护”需要相应的共生自然环境,需要依托一系列法律、法规乃至赖以平衡诸利益相关者的制度背景和社会前提,否则,“原址保护”很难实现。理论上讲,“原址保护”的对象可涵盖所有的水下遗址,因情境、场所、目标与能力的差异而衍生出不同的方式和做法,不能机械地看待“原址保护”。能否采取“原址保护”是评估后的一种选择,并不是水下文物保护的准则(表一)。

▲ 表一

“任何时代的考古学都存在着时代的局限性,任何考古发掘既是对地下文物的一种保护同时又是一种破坏。”基于这种辩证关系,“原址保护”以外的各类水下考古工作都可视为“异地保护”。凡属“异地保护”,效果评估与后续安排前置尤为重要,其肯綮所系是如何选择。其中,表二-2-(1)“无船体”的沉船遗址系指无显著船体结构残留,或只存有零星散落船体构件及部分船载文物的水下遗址。对于此类沉船遗址一般采取分区、布方的常规发掘法,基本过程为表面调查、表层清理、扰层分辨、发掘记录,随后对出水文物进行保护性处理。表二-2-(1)-A“陆地发掘”与表二-2-(2)-A“陆地发掘”基本属于田野考古的作业范畴,根据遗存环境有时会使用“围堰发掘法”,核心思路是将沉船遗址作为比较单纯的遗迹单位用田野考古学的方法予以揭露、记录、保护。表二-2-(1)-B“水下发掘”类型的沉船遗址是水下考古面对的主要工作对象之一。除由工作环境导致的技术系统差异外,基本理念、方法、步骤与表二-2-(1)-A“陆地发掘”大致一致,重点在于水下考古工作阶段性的评估及后续保护管理安排,这也是目前水下考古工作亟待改善的普遍性问题。

▲ 表二

表二-2-(2)“有船体”的沉船遗址系指有显著船体结构残留,存有大量或零星船载文物的水下遗址。从作业方式看,表二-2-(2)-B“水下发掘”类遗址是最复杂、最具挑战性的水下考古实践对象。针对不同的环境和需求,目前所见案例可细分为B-a,器物出水,船体编号、拆分、提取;B-b,整体打捞;B-c,整体发掘、分段切割、完整拼合;B-d,文物出水,船体原址保护等几种具体方式。其中,B-a项涉及遗址很多,海南华光礁Ⅰ号沉船、浙江小白礁Ⅰ号沉船、韩国马岛(Mado)沉船都属此类。这是有船体水下沉船遗址的常规做法,基本步骤为表层清理、文物提取、船体编号、水下拆分、后期保护、复原展示等。一般而言,此类操作为彻底发掘,原址一般不再留有遗迹遗物。考虑到船体保护的超长周期与船体拼合的极端困难,需周密计划,慎之又慎。项目设计之初就需要综合考虑原址保护是否可能、全面发掘是否可行、后期保护是否有保障等因素。B-b项有英国玛丽·罗斯号(Mary Rose)沉船、瑞典瓦萨号(Vasa)沉船、中山舰等案例,而最为复杂的是南海Ⅰ号沉船的整体打捞。在一定程度上,因其高代价、高难度特点,此类做法实属不得已而为之。譬如,南海Ⅰ号项目至少考虑了“原址保护”所面临的盗扰风险、抢救性水下发掘的困难、船体及所载文物的完整性、“外科手术式”室内发掘对信息采集科学性与系统性的保障等多项因素,最终提出了“异地保护”(Preservation ex situ)的思路,即以“整体打捞”的方式将沉船及其所在环境捆绑迁移到人工可控的环境中进行长期保护与展示;瓦萨号沉船在打捞之初曾提出“冰块上浮法”“乒乓球填充法”“常规打捞法”(即双驳抬撬法)等多种比选方案,最终使周密的舱内发掘与长期保护展示成为现实。由此可见,沉船的“整体打捞”确非常态,一般都需要系统考虑后期船体保护与长久展陈利用问题,这也是其挑战、压力之所在。表二-2-(2)-B-c项以法国的罗纳河3号(Rhone-3)沉船为代表。该沉船系因河道清理而发现于阿尔勒市罗纳河一处古港口附近,是罗马时期运输大理石的内河船只。其作业流程由框定沉船范围,逐层清理,系统记录并提取器物;据沉船长度、可用设备打捞能力,尤其是保护实验室所能整体处理船体的尺寸,人为切割、分段保护;根据考古记录,船体重建、拼合展出等三个步骤组成。显然,这是基于调查、发掘、保护、研究、展示诸环节的整体化思路,既不同于习见的水下拆分船板的方式[表二-2-(2)-B-a],也有异于完整意义上的整体打捞方式[表二-2-(2)-B-b],而是尽力在两者之间取得适当的平衡。与其意涵相当的例子可以南澳Ⅰ号船载文物发掘与船体原址保护的务实做法为代表[表二-2-(2)-B-d]。

三、讨论与思考

上文围绕调查、发掘、保护等几个方面,对沉船考古的一般方法进行了粗浅的讨论与总结(表二)。概括来看,在既定技术水平和经费投入条件下,如何使沉船考古作业更好地符合考古学的标准,更好地满足文物保护的需要一直是沉船考古方法的基本遵循。时至今日,水下考古的研究基础虽更为牢固,可文物保护的压力却剧增,上述两点仍不失为沉船考古工作的重要参照和出发点。

(1)以田野考古眼光视之,与纷繁复杂的人类活动(盗掘盗捞活动除外)相比,素被称为“时间胶囊”的水下沉船只是一般的遗迹现象,其复杂性往往难与田野考古相提并论。即使如此,由于水下考古工作环境的特殊性,仍有一些问题使得沉船考古不具备田野考古的可靠性,有时甚至会被视作混乱无序的“混沌世界”。实际上,这也是当下水下考古学这个更为广泛的领域所面临的最基本问题,需有意识地加以解决。前文引述的“水下考古区域调查法”就是借鉴了田野考古“区域系统调查”的某些思想,根据水下考古(尤其是沉船)调查的逻辑、需求而提出来的。反过来看,经过剧烈自然营力作用(包括陵谷代迁、沧海桑田意义上的自然营力),沉船在淤陆、滩涂等海相及河湖相沉积中也多有发现。由于水下沉船堆积状态的形成有其自身的特点,在层位堆积、堆积物成因等考古学关键问题上,沉船考古无疑具备参与讨论的可能性,或可为上述问题的深入研究提供启发和借鉴。

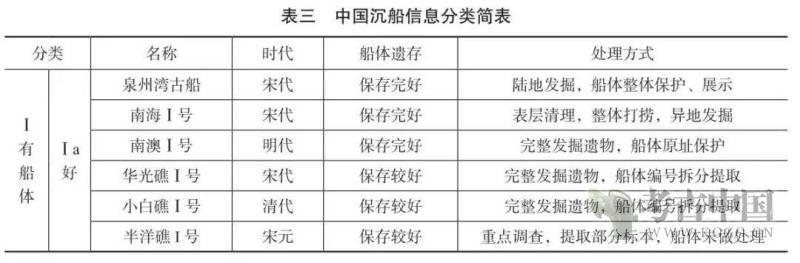

(2)1987年至今,中国的水下考古已有30多年,已积累了大量沉船考古实例。鉴于船体有无对沉船考古工作计划的重要性,若以是否有船体及船体保存状态为基本标准对中国已有的沉船考古案例进行分类,可得表三。表三概括了曾经实施过的沉船考古项目及其一般做法。其中,泉州湾古船、绥中三道岗元代沉船、大练岛元代沉船、南海Ⅰ号、华光礁Ⅰ号、南澳Ⅰ号、小白礁Ⅰ号等在方法上较具代表性,工作的长期规划与阶段性安排相对明确,可谓典范之作。同时,也有很多沉船遗址显然既未彻底发掘也非原址保护,具有一定的随意性。在资源调查与文物保护的意义上,这种状态对后续现状评估、文物登录、资源管理等工作的开展多有不便,有时还会造成重复性工作及随之而来的资源浪费。前文已述如何进一步提高水下考古资料获取的科学性十分重要,而从较为宽广的行业管理出发,尽快形成贯穿各个工作环节的整体性思路和制度化安排则更为根本。对沉船考古与保护来说,无论采取何种作业方式,都涉及是否必要与能否可行的探讨,涉及工作方法与工作效果的权衡,也会涉及行业行为与利益相关者间的协商。上述整体性思路的形成,需要严谨的学术研究,也需要专业、规范和到位的行业管理。

发表评论 取消回复