面食在新疆饮食文化发展史上扮演着重要角色,各族先民经过长期探索,逐渐形成了该地区独具特色的面食制作体系,在中国乃至世界范围内都产生了深远影响。由于新疆高温、干燥的气候条件,使有机遗物能够迅速脱水而得以保存,因而在该地区发现了为数众多、形态各异的面食遗存,时代早至先秦、晚到唐代中期。多年来,学术界对这些遗存进行了一系列科技分析并取得了显著成果,然而在技术体系发展等方面的综合研究仍较少。

工具的革新是技术进步最直接的表现,随着新疆地区古代农业文明的日益繁荣,人们在饮食结构中对谷类作物的需求也不断增加,由此推动了粮食加工工具的产生和发展。20世纪50年代至今,该地区考古调查、发掘出土了大量不同时期的各类工具遗存,其中相当一部分与面粉磨制有关,能在一定程度上反映面食加工技术体系的演化脉络。在此基础上,本文对上述面食及工具遗存进行了梳理,将新疆地区自先秦时期至唐代面粉磨制技术的发展过程分为萌芽、过渡、成熟三个阶段,并对各阶段技术特点加以探讨,以期促进相关研究的深入。

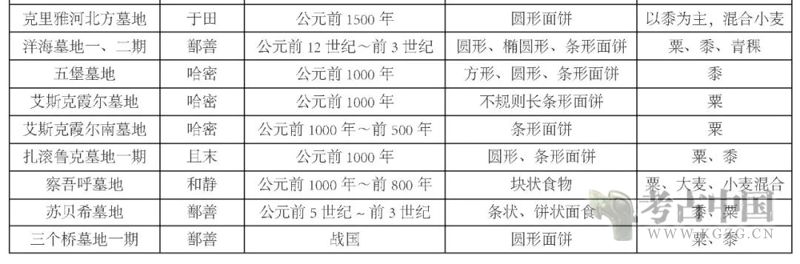

▲ 表一 新疆地区出土先秦时期面食遗存情况

一、先秦时期:新疆地区面粉磨制技术发展的萌芽阶段

(一)该阶段出土面食的形制特点

新疆地区出土面食的先秦时期遗迹数量较多,包括克里雅河北方墓地、洋海一二期五堡、艾斯克霞尔、艾斯克霞尔南、扎滚鲁克一期、察吾呼、苏贝希、三个桥一期等处墓葬。其情况见表一。

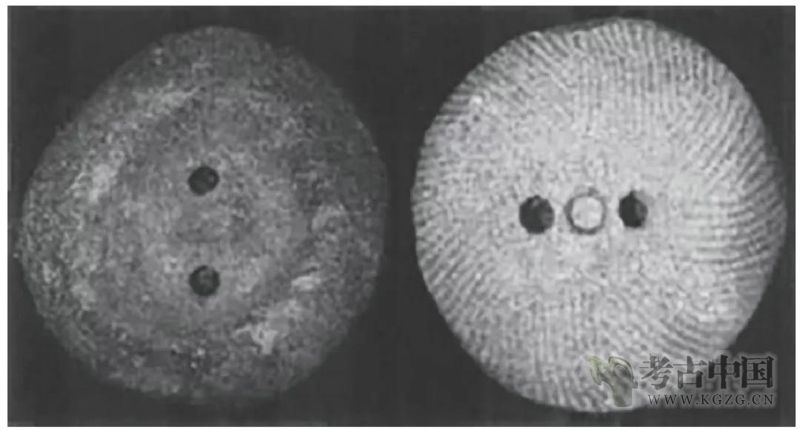

通过比较,我们发现该阶段面食遗存普遍存在以下特点:首先,制作原料以粟、黍为主,个别混合大麦、小麦、青稞,但未发现完全用麦类作物制作的面食;其次,面粉质地非常粗糙,在相关遗迹的发掘简报中,经常可见“精细程度较低,含有未完全粉碎的皮壳”等描述,以五堡墓地出土的面饼为例,其面粉颗粒粗大,且夹杂有较多的谷物碎屑(图一)。以上特点表明,先秦时期新疆地区的面粉加工仍较为原始,磨制技术尚处在萌芽阶段,也未建立起成型的技术体系。

▲ 图一 五堡墓地出土面饼(哈密博物馆藏)

(二)该阶段出土工具反映的技术特点

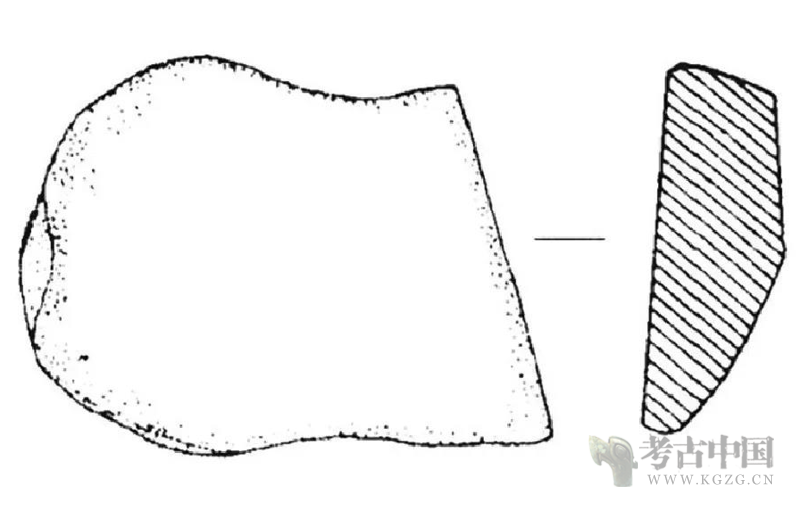

考古发现表明,先秦时期新疆地区的主要粮食加工工具是石磨盘和石磨棒,有学者对该地区发现的石磨盘遗存进行了梳理,将其分为大型和小型两类。大型石磨盘主要发现于哈密巴里坤,其长度多在60厘米以上;如石人子乡遗址出土的2件石磨盘,外形均呈马鞍状,较完整的一件长65.5厘米,另一件残长90厘米。小型石磨盘的分布较为广泛,如轮台群巴克墓地、和硕新塔拉遗址、哈密焉不拉克墓地、鄯善苏贝希一号墓地等处均有出土;以苏贝希一号墓地出土石磨盘为例,其研磨面呈弧状凹陷,残长16.2、宽12厘米(图二)。

石磨盘与石磨棒为配套使用的工具,其加工粮食的方式是用磨棒沿磨盘的研磨面作直线运动或滚动,以二者的摩擦力作用于谷物而使其粉碎,这种方法适用于谷物去壳,但不适于磨粉。受自身形制所限,石磨盘若作为面粉磨制工具,则其加工效率显然不高,碾磨效果也较差,是无法磨制出精细面粉的,这也解释了新疆地区出土的先秦时期面食质地普遍粗糙的情况。此外,用磨棒粉碎粟、黍等谷物尚勉强可行,但麦类作物的籽粒表面包覆有一层种皮,无法用直接磨擦的方式将其与籽实分离,故使用麦类作物碎屑加工成的食物,口感粗糙且不利于消化吸收,远不及粟、黍可口,因此该时期面食的主要原料是粟、黍而非大麦、小麦。总之,该阶段面粉磨制技术的落后,应当与主要粮食加工工具的形制特点有直接关系。

▲ 图二 苏贝希一号墓地出土石磨盘

二、两汉时期:新疆地区面粉磨制技术发展的过渡阶段

(一)该阶段出土面食的形制特点

新疆地区发现的两汉时期面食数量较少,出土地点仅有扎滚鲁克二期、山普拉等个别墓地。其情况见表二。

▲ 表二 新疆地区出土两汉时期面食遗存情况

该阶段面食的形制与前一阶段相比有类似之处,如面粉质地较粗糙等,然而也出现了一些新特点。首先,在山普拉墓地中发现了用大麦加工而成的面食;其次,该时期部分以粟、黍为原料制作的面饼,其面粉相对较为精细,内含杂质较少。这些情况说明两汉时期新疆地区的面粉加工水平已在原有基础上有所发展,处在一个承上启下的阶段。

(二)该阶段出土工具反映的技术特点

由考古发掘资料可知,两汉时期新疆地区的主要粮食加工工具有两种:一种是石磨盘和石磨棒,另一种是石转磨。

以往研究表明,该地区发现的两汉时期石磨盘也分为大、小两类。较为典型的大型石磨盘出土于巴里坤东黑沟遗址,其外形呈不规则方形,两端弧起,中部凹陷,长度约在70厘米左右。具有代表性的小型石磨盘出土于扎滚鲁克一号墓地,外形呈马鞍状;以M34、T39为例,其残长19.8、宽12.6、厚5.2厘米(图三)。该阶段石磨盘从形态特征到使用方式均与先秦时期相同,可视为对前一阶段加工技术的继承和延续。

▲ 图三 扎滚鲁克一号墓地出土石磨盘

石转磨是晚于石磨盘出现的面粉磨制工具,由上下两扇扁圆形磨盘通过中轴叠合而成。使用时下扇固定,上扇围绕中轴旋转,谷物由上扇表面的磨眼注入,并随着上扇的转动,被两扇磨盘结合面上的的磨齿反复摩擦碾压,最终被压扁、挤碎成为面粉。石转磨的产生是粮食加工技术的一次重大革新,面粉的磨制在两扇磨盘之间的空隙内完成,属于封闭式加工,比起使用石磨盘和石磨棒的开放式加工,有了明显进步。

有学者统计,新疆地区出土的两汉时期石转磨遗存约有20余件,其形制可分为大、小两类。小型石转磨占绝大多数,其直径多在35厘米以下,主要发现于新源铁木里克墓地、察布查尔索墩布拉克墓地、尼勒克加勒克斯卡茵特墓地等处,其中以加勒克斯卡茵特墓地M147出土的石转磨最具代表性:该转磨为上扇,呈扁圆形,背部凸起,底面较平,中央有一单面钻出的穿孔,背部表面一端有凹坑,应为安装木柄之用,底面凿有“十”字形磨齿,直径33.5、厚5.4、孔径8厘米(图四);其他地区发现的小型石转磨均与之类似,有的在底面凿有六条或八条辐射纹磨齿,形制较为简陋。大型石转磨仅有个别发现,直径多在40~55厘米左右,主要出土于焉耆博格达沁古城、若羌楼兰故城等地;如楼兰故城采集的石转磨上扇,其背部中央有一圆环形凸棱,内部有两个对称的磨眼,且中央凿出一孔用于安装转轴,底面以轴孔为中心密布多区斜线纹磨齿,直径53、厚7厘米(图五)。

▲ 图四 加勒克斯卡茵特墓地出土石转磨

小型石转磨表面只有一个较大的穿孔,有学者分析此穿孔可能既为安放转轴之用,又作为注入谷物的磨眼;在上扇磨盘背面的边缘处通常有一到两个凹窝,用来安装竖向的木柄,从力学角度分析,应为人力单手推动的方式进行旋转;其底面即研磨面上一般无磨齿,即便有,也只是围绕磨眼凿出几道较浅的辐射状沟槽。相比之下,大型石转磨的形制则有了显著改进,例如上扇磨盘背面的对称式磨眼、底面中央安置转轴的轴孔以及密布制作规整的多区斜线纹磨齿,都已经和西汉晚期内地的石转磨基本一致;从安装磨柄的方式看,既有在上扇磨盘背面开凿卯眼的竖向装柄法,又有在磨盘侧面开凿卯眼的横向装柄法,表明推动其旋转的动力可能既有人力、也有畜力。

石转磨的出现,标志着两汉时期新疆地区的粮食加工能力有所提升,它可以使谷物受到较为充分的粉碎,进而将碎屑磨制成精细的面粉;这一技术解决了麦类作物难以加工的问题,从而使面食制作原料的选择更加多样。山普拉墓地中发现的大麦饼,就是面粉磨制技术得到发展的充分体现。然而同时也应当看到,该阶段新疆地区面食的质地仍较为粗糙,而粮食加工工具中,形制落后的石磨盘和石磨棒依然占有相当大的比例,且石转磨也以小型为主。通过前文对小型石转磨形制特点的分析,我们可以看出此类器物总体上较简陋,加工面粉的效率和质量应当较低;与之相比,形制较为先进的大型石转磨不仅出现时间较晚,数量也十分稀少,说明该阶段面粉磨制技术仍不甚成熟,尚处于缓慢发展的过渡时期。

▲ 图五 楼兰故城遗址出土石转磨(左为背面,右为底面)

三、魏晋至唐代:新疆地区面粉磨制技术发展的成熟阶段

(一)该阶段出土面食的形制特点

新疆地区出土面食的魏晋至唐代遗迹较少,包括营盘、扎滚鲁克三期[37]、阿斯塔那—哈拉和卓、三个桥二期等墓地。然而这些墓地中发现的面食遗存不仅数量较大,种类也纷繁多样,是前两个阶段无法企及的。其情况见表三。

▲ 表三 新疆地区出土魏晋至唐代面食遗存情况

与前两个阶段相比,该阶段面食的形制特点出现了明显变化,主要表现在以下方面:首先,面食的制作原料基本以小麦为主,兼有少量的黍;其次,面食大多以质地精细的面粉制成,包含杂质很少。该阶段面食的代表,当属吐鲁番阿斯塔那唐代墓葬中出土的一批点心,均以磨制非常精细的小麦粉制作(图六),可见在经历了长期发展后,新疆地区的面粉磨制技术已趋于成熟,并逐渐建立起较为完善的加工系统。

▲ 图六 阿斯塔那墓地出土面点

(二)该阶段出土工具反映的技术特点

考古发掘资料表明,从东汉末至魏晋开始,新疆地区的主要粮食加工工具发生了一系列变化:一方面,流行于先秦至两汉时期的石磨盘和石磨棒日益衰落,至唐代以后基本消失。另一方面,石转磨在原有基础上得到了改良,小型石转磨由于制作简陋、效率低下,在实际应用中逐渐被淘汰;而大型石转磨凭借其先进的形制功能和高效的生产方式,最终成为面粉磨制工具的首选。还有一点需要注意的是,这一时期转磨的外形明显增大,如唐代实用性石转磨的直径通常在60厘米以上;这些大型工具往往通过畜力推动,从而使面粉的加工效率和产量有了进一步提高。

据统计,新疆地区发现的魏晋至唐代石转磨及陶制明器转磨约有10余件,主要出土于吐鲁番阿斯塔那和巴达木等处墓地,以及焉耆四十里堡古城、策勒丹丹乌里克等处遗址中。其中较典型的是阿斯塔那M201出土的一组唐代彩绘陶俑,由四个正在劳动的女俑组成,四人分别使用杵臼舂谷、簸箕扬筛、推磨造粉、擀杖制饼,生动再现了面食的制作过程(图七)。从陶俑反映的生产方式可以看出,该阶段面粉磨制技术已经形成了程序化作业,标志着我国古代手工业水平发展到了一个新的高度。

▲ 图七 阿斯塔那墓地出土劳动女俑

四、新疆地区面食加工方式的发展及其反映的文化交流

通过对新疆地区古代面粉磨制技术的发展脉络进行梳理,我们发现在其面食加工方式复杂化进程中,始终伴随着与内地之间的文化互动,这充分体现了文化多样性和互补性对于社会进步的积极意义。

(一)新疆地区面食加工方式的发展特点

由前文分析可知,面粉磨制技术的发展水平对于面食加工方式有着深刻的影响,自先秦至两汉相当长的时间内,受面粉磨制水平低下的限制,新疆地区的面食加工总体上较为落后。考古发现表明,该阶段面食遗存大多质地粗糙、手捏成形,制作较为随意,外形也不甚规整;此外研究人员通过科技手段对部分面食进行了检测,结果显示其加工方式包括火烤、水煮等途径[49],而以较为原始的火烤方式制成的面饼数量最多;尤其值得注意的是,该阶段面食制作过程中缺乏发酵等精加工环节,使其口感较差,不易消化。

从魏晋开始到唐代中期,随着面粉磨制技术的逐渐成熟,新疆地区的面食加工水平也得到了质的飞跃,开始向复杂化发展。制作方法除捏制外,还出现了包馅和模压成型;加工方式从原先的以烤制为主,转变为煮、蒸、炒、炸等多种形式;面食造型也趋于多样化,包括圆形、三角形、四角形、涡形、多瓣花形、圆柱形、环形、宝相花形等不同外观,有的面点还在表面压印或戳刺出繁复的花纹。更为重要的是,该阶段面食制作普遍经过了发酵环节,其质量有了显著提升,和同时期内地面食相比已无任何差异。

(二)新疆地区面食加工方式对内地的影响

与内地相比,新疆地区的谷物食用方式有几处明显不同:首先,其面食出现于公元前10世纪以前,大约相当于商周时期,而该阶段内地的谷物加工以粒食为主;其次,从先秦至汉代,其面食制作原料较为广泛,尤其是粟、黍等传统粒食作物也被磨制成面粉食用,此种情况在内地较少见;再次,其面食制作方式较多,而烤制在其中占了相当大的比例,这与内地以蒸、煮为主的食品加工技术存在较大差异。

研究表明,早在丝绸之路开通以前,新疆地区与内地就已经有了一定程度的接触,而张骞凿空西域使两地间的文化交流愈加深入。由于烤制的面食处于脱水状态,不易发霉腐烂,便于长期保存和携带,较好地解决了前往内地路途遥远、补给困难的问题,因此受到了人们的偏好,而这种食物也随着贸易往来,逐渐进入内地人们的日常生活中。在汉代文献中,有不少关于“胡饼”的记载,有学者认为这可能是汉代人们对于外来面食的统称。由于新疆地区面食与内地存在明显差异,所以二者极有可能在技术上互相借鉴,取长补短;在此情况下,以“胡饼”为代表的面食逐渐流行,使食品加工技术得到了发展创新,在一定程度上改变了内地的传统饮食结构。据《续汉书》记载,东汉时“灵帝好胡饼,京师贵戚皆竞食”;而到了汉末群雄割据的时代,人们不仅能够“于市中贩胡饼”,甚至可以“作万枚胡饼”,说明当时已具备了大量生产面食的能力。上述情况充分反映了当时新疆地区面食在内地的广泛传播,进而体现出文化之间相互沟通、融合的重要作用。

(三)内地面食加工方式对新疆地区的影响

如前文所述,直到两汉时期,新疆地区的面食依然存在着质地粗糙、制作随意、品种单一、缺乏精加工程序等技术缺陷,在“食不厌精”的中国饮食文化中,这些问题严重制约着面食在内地的的普及。在此情况下,人们开始利用内地传统的食品加工技术对面食制法予以改良,使之适宜于自己的需要,石转磨等面粉磨制工具的普及、发酵技术的运用、各类面食新品种的开发,都是为了处理面食加工中出现的问题而进行的革新。考古发掘资料和历史文献证据表明,最晚至魏晋南北朝时期,经过不断改造,在融合了新疆地区面食加工方式的基础上,开始形成具有内地特色的技术体系。这种体系一经建立,立刻焕发出强大的生命力,并随着丝绸之路的文化桥梁对新疆地区产生反向影响;阿斯塔那墓地出土的制作精美、种类繁多的面食,就是在这种积极影响下的结果。

公元前1世纪西汉宣帝设西域都护府,开始在该地驻军,此后屯田一直是历代王朝对其实施有效治理的主要措施。在新疆地区发现的汉代至唐代遗迹中,出土了数十件实用性大型石转磨遗存,它们多出于屯田部队驻守的古城遗址,如博格达沁古城、阿拉沟峡谷古戍堡、大河古城、石城子古城、羊达克古城等。这些军事要塞中发现的石转磨,形制与内地同时期遗物基本一致,应属于内地到此驻守的屯田士卒之物。上述情况表明,随着中央政府管理力度的加强,新疆地区与内地在政治、经济、文化等方面的交流也得到了进一步加深;在此过程中,内地较为先进的粮食加工工具随驻屯部队进入该地区,使其面粉磨制水平得到了提升,进而促进了其面食加工技术的发展。

发表评论 取消回复