一、缘起

1974年,辽宁省博物馆和辽宁铁岭地区文物组发掘小组在法库叶茂台清理了一座辽代契丹贵族妇女的墓葬(7号墓), 墓中原悬挂于木棺室内东西两壁的山水和花鸟两幅卷轴, 是这次发掘的一项重要收获。

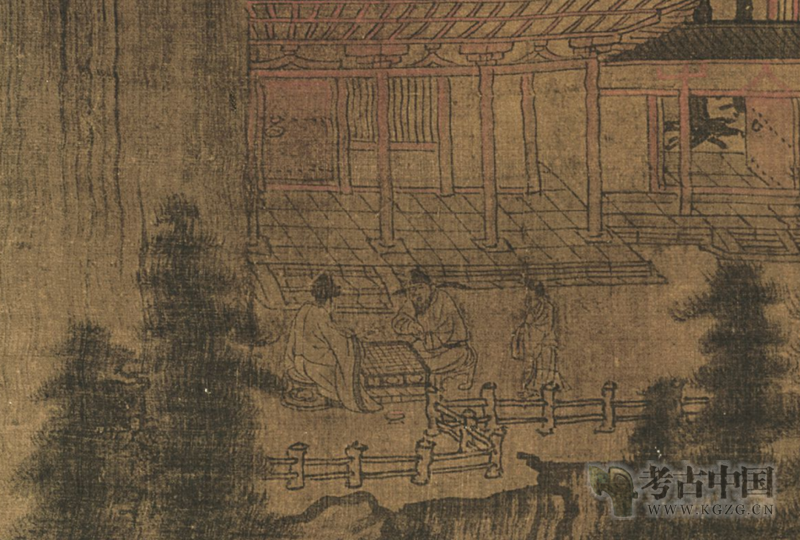

其中的一幅山水画,备受学界注意。该画系青绿重彩,色泽鲜艳如新。其上部绘峭峰陡起,又有白云掩映其间;中部山崖间有松林楼阁,楼阁前方绘褒衣博带的两人正于临崖空地上对坐围棋,另有一童仆在旁侍候;山崖下方有一隧道,前方辟门,门外又有一宽袍大袖、头着高冠的人策杖向隧道方向走去,后面跟着一前一后两个童仆,前者背负一物,似为酒葫芦,后者负一琴囊。整个画面给人一种超然世外的感觉。

由于画中既无作者名款又无收藏印鉴, 考古工作者依两幅画的题材种类笼统称之为“ 山水” 和“ 花鸟”,自然是出于一种稳妥的考图虑。但就这幅山水而言,显然非同一般描绘自然的画作,有关专家根据画中人物活动将其定名为《深山会棋图》,实则更为确当。

关于这幅画的主题、风格、年代以及作者族属等问题,杨仁恺先生已经有过重要的研究,认为此作于建筑物画法上有北宋李成“仰画飞檐” 的特征,树木画法又与五代时江南的董源、巨然的特点一致,崖石效法与南唐卫贤《高士图》相类,而落笔又有坚重之性,其创作年代当在辽太宗会同三年至穆宗应历十八年,即公元940年至968 年前后,表现的是汉族士大夫阶层的“山林隐逸”清趣。此外,铃木敬先生认为画中建筑物是一座寺院, 显然是对画中建筑和人物活动未加细审的缘故。

实际上,会棋人后部描绘的是一所带有廊庑的深宅大院,现藏波士顿美术馆的《文姬归汉图》等宋人作品中描绘的汉式宅院建筑,皆是这类形制。

与前贤主要从风格人手来研究这幅绘画不同,本文试图联系墓葬本身包含的相关信息,对这一作品做一些新的观察,通过对绘画主题与功能的考察,来重新思考作品的性质与意义乃至创作的年代问题。

二、作品的内涵

首先,《深山会棋图》中所表现的山崖均呈拔地而起之势。以宋代已臻成熟的山水画“平远”、“深远”和“高远”三种空间表现形式而论,属于表现“高远”的一类。

在五代和北宋, 属于这一类的作品为我们耳熟能详者, 即有荆浩的《匡庐图》、卫贤的《高士图》、范宽的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、燕文贵的《溪山楼观图》等等。

这些作品通常以两种方式与画外的观者发生联系:一种方式是通过山前蜿蜒回转的盘山小径,将我们的视线由山下引向山顶,如《匡庐图》和《溪山楼观图》即是如此。这类画面也常有楼阁建筑出现于山腰或山顶。

▲《匡庐图》及其局部

五代 荆浩

308x109厘米

台北故宫博物院藏

无论盘山小径最终将观者引向建筑物或山顶,它总在暗示着画中主体与人世间的某些联系。第二种方式是通过环绕于山脚的溪流、树石、小路等,将人的视线带到突兀耸立的山体近前,然而登山却无路可寻。如《高士图》、《溪山行旅图》和《早春图》中所见那样,这类山水画山体布势方式大体是为了给人一种不可登临的神秘感觉的。

反观我们眼前这幅《深山会棋图》,形式似出人于两者之间而又有所不同:山崖陡峭显然难于登临,而临近山顶处却有建筑物和人物活动;山下无路通往山顶, 而在绝壁断崖之下出现了一个半掩的洞门;洞门前方并不像一般作品那样有路径引导我们的视线,相反,取而代之的是一片水泽,仿佛有意用来阻隔画外的观者。

然而很明显,这个洞门即是进人山中的唯一通道,它正在向画中那个头戴高冠、手中持杖者敞开。那么,这个洞门究竟意味着什么?它所通向的那个宅院究竟是怎样一个空间?唐代诗人刘禹锡在《桃源行》中就描写了一个洞门:“ 洞门苍黑烟雾生,暗行数步逢虚明。”诗句的意象,仿佛将我们带进了一个梦幻般的神秘世界。然而,里面究竟会有什么奇迹出现,我们还要到诗的典故中寻找。

陶潜《桃花源记》在记述梦幻般世外桃源时,是以这样的文字连接它与现实世界的:林尽水源,,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步, 豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然。

陈寅恪先生在《桃花源记旁证》一文中指出:“明桃花源记寓意之文,亦纪实之文也……真实之桃花源在北方之弘农,或上洛,而不在南方之武陵。真实之桃花源居人先世所避之秦乃符秦,而非赢秦……”。

陈寅恪先生从指实的一面对隐藏于《桃花源记》背后的一段史实特有发明,然而仅就此文寓意的一面而言,“不知有汉,无论魏晋”之语,毕竟大大加强了故事的神话色彩,令后人相信洞中人与世隔绝近600年之久,正如唐长孺先生所指出:“武陵是否真有如记中所述的桃花源,可以不必指实,因为这毕竟是一篇寓意之文。……桃花源的故事本是南方的一种传说,这种传说晋、宋之间流行于荆湘,陶渊明根据所闻加以理想化,写成了“桃花源记”,但闻而记之者不止渊明一人。” 此外,这个故事以陶隐居的身份言之,更容易令人相信世间真的存在着一种超越时空的仙境——洞天。

大抵在魏晋南北朝以来,方仙道以洞天称仙人所居之处,有王屋山等十大洞天、泰山等三十六洞天之说。由于仙人喜居洞府,故仙人又通称为洞仙。经过了道教与民间神仙信仰的相互融合,洞仙信仰在民间产生了广泛的影响。

《太平广记》卷一至七十辑录了甚多宋代以前的好道之士于山中寻找或发现洞天之事。适在辽宋之前,即有一本有关仙人的记传书就叫做《洞仙传》, 唐教坊有曲名《洞仙歌》,宋又有小曲中吕调《仙洞开》、平调《洞中春》等,而《洞仙歌》,竟成了一种常见的词调名和曲牌名,为许多词家所专好。当时的洞天信仰情况,从中可见一斑。

有关洞天的信仰在契丹社会也有具体的反映。宋哲宗元佑六年(1091年,即辽道宗大安七年),宋人彭汝砺使辽,到了契丹皇帝冬季捺钵之地广平淀,其所著《都阳集》卷八《广平淀诗·序》中记载:

广平淀,谓虏地至此始广大而平易云。初至单于行在,其门以芦箔为藩垣。上下去其花为饰,谓之羊箔门,作山棚,以木为牌,左曰紫府洞,右曰桃源洞,总谓之蓬莱宫,殿曰省方。

也就是说,辽代皇帝捺钵时所住的行宫,也被比附成仙人居住的“紫府洞”和“桃源洞”。又,辽寿昌五年( 1099 年) 鲜于鸿作《孔水铭》, 《序》曰:

按幽州土地记,沙门惠珍尝篝火入,经五六日方还。亦不测其深浅也。安知此水不与瑶池潜通,桃源相接乎。故开元天子每时雨不降,必遣使投龙璧于此,则休,应响答事。存诸往记焉。

可见洞天观念反映在辽代艺术中也绝非偶然。

石泰安( Rolf A. Stein) 曾讨论过中国艺术中“洞”的主题与道教和佛教之间的关系,认为古代中国人的“来世观念,与洞的主题紧密地联系在一起,与仙人所居的‘洞天’(由一个洞构成的自然、宇宙) 紧密联系在一起。”据此, 我们将《深山会棋图》中描绘的那个洞门理解为仙人洞,应该无甚不妥。

值得注意的是,有关仙人洞的传说常常与弈棋的活动相连。如《稽神录》记曰:“ 婆源公山二洞有穴如井。咸通末,有郑道士以绳缒下,百余丈,旁有光。往视之,路穷阻水,隔岸有花木。二道士对棋……明日,井中有石笋塞其口,自是无人者。”

类似之事, 《太平广记》中也有不少记载。这些记载使我们相信,《深山会棋图》中洞门和会棋画面的联合出现绝非出自偶然。画中的两个会棋人物以及他们的童仆,当系表示山下的主人进入洞天之后的所见。而且,画中描绘的场景与人物活动,乃是基于历代流传于民间的一些同一主题的神话传说。如《晋书》所记:王质入山研木, 见二童围棋, 坐观之。及起, 斧柯已烂矣。

如《异苑》所记:昔有人乘马山行,遥望袖里有二老翁相对樗蒲,遂下马造焉,以策注地而观之。自谓,俄顷,视其马鞭,摧然已烂,顾瞻其马,鞍骸枯朽。既还至家,无复亲属,一恸而绝。

如《夷坚志》所记:南剑尤溪县浮流村民林五十六樵于山,见二人对弈,倚担观之。旁有两鹤,啄杨梅,堕一颗于地。弈者目林使拾之。俛取以食,速失二人所在。林归,即辟谷不食,不知其所终。

此正所谓“山中方一日,世上已千年。”

容或附带一提的是,所有这类文献记载的叙事结构,一概是以一个世人的活动及其眼前的经历为出发点的。这一点使我们更加确信,画中位于洞门前方的那个持杖人物,正是画中的主角。

三、作品的性质与意义

值得我们特别注意的是,这幅作品中似乎还隐含着某些与死者本人或墓葬相关的信息。正如杨仁恺先生曾经注意到的那样,这幅画与一般山水画的一个显著不同是,所绘树木悉皆“一色的落叶松”。按照我们前面对作品的解释,这种树木显然符合作品的主题。

据《梁书》记载:著名道家人物陶弘景就“特爱松风,每闻其响,欣然为乐。有时独游泉石,望见者以为仙人。”

《玉荣记》称:“千岁松树,边枝起上,杪不长望,而视之有如堰盖。其中有物……服之皆寿万岁。”

《嵩高山记》曰:“ 嵩高丘有大松树,或百岁、千岁。其精变为青牛,或为伏龟。采食其实,得长生。”关于吃松子可以长生的说法辽代亦有之。《辽史·卷四十一·地理志》载:“(蔚州)飞狐县……相传有狐于紫荆岭食五粒松子,成飞仙,故云。”

别有意味的是,在墓中摆放桃、李等果品和食物的供桌上方,即有一个盘子其中盛着两枚松实,也就是原报告所称的“含有松子的松塔“。墓室的布置者似乎有意要用这种特别的供品,建立起死者与画中描绘的仙境之间的联系,以满足墓主不死的幻想。

随葬物品与画面图像的呼应, 在同墓中还有一例,即墓内陈列有漆木双陆棋子和棋盘一副并骸子博具两粒。虽然棋的品种与画中有别,但性质完全相同。

由此可见,《深山会棋图》在叶茂台辽墓中的出现,绝不仅仅出于模仿居室挂设或体现死者生前的艺术玩好等简单原因,而是死者的亲属有意选择了这幅画作,以寄托他们对死者灵魂的祝愿——期望墓主人像画中主人公那样去往理想中的仙境,在凡俗生命结束之后,进人永恒。

我们在墓葬发掘报告材料中还注意到,死者所穿绣花棉袍的主要部位,皆绣有替花骑凤的羽人图像,这类图像实际上也表达了同样的精神寄托。

无独有偶,在河北宣化辽代张文藻墓(1093)的后室门媚上方,也有一幅表现仙弈神话的《三教会棋图》壁画,可以作为本文观点的一个旁证。

同时这个例子也提示我们,以此类题材的绘画作品来寄托升仙幻想,在辽代墓葬艺术中可能已经形成惯例。

早在汉代,“仙人六博”与六博棋局纹画像即已在墓葬艺术中流行。尤其在四川,更是比较多见。巫鸿先生即曾推论四川石棺上的这类石刻内容与当地天师道传统的某些关联。

20世纪50年代至80年代初,考古工作者先后在河北望都1号汉墓、江苏丹阳胡桥南朝墓、河南安阳隋代张盛墓、湖南长沙唐墓、湘阴唐墓、四川万县唐墓、新疆阿斯塔那唐张雄墓以及淮安宋代杨公佐墓中发现葬有围棋、棋局实物和模型。

而在辽代墓葬的发掘中, 更是屡屡出现随葬的棋具实物。

见诸报告的材料除了叶茂台辽墓以外还有辽宁锦西萧孝忠墓、辽宁省朝阳市的常遵化墓、辽宁省建昌县城子沟辽墓、内蒙古哲里木盟陈国公主墓、内蒙古赤峰宝山1 号辽墓、敖汉旗白塔子辽墓,这些墓葬中均发现过不同材质的围棋实物。

在以往的发现中,曾见有一类体积甚小的瓷质棋盘,如安阳隋代张盛墓所出围棋盘,边长不过10 厘米;湖南长沙和四川万县一带唐墓所出双陆棋盘,有的长边才9.2 厘米。这种棋盘的出现,说明某些地区当时已有专门的作坊在烧制这类冥器,以迎合民间丧事活动的普遍需求。

1971年山东邹县九龙山明鲁荒王朱檀墓出土一副围棋,据郑岩先生目验,其棋盘格的墨线绘制不均匀,难以用于实际的博弈。而朱檀本人生前即喜好炼丹服药,因“毒发伤目”而早亡。

这种习俗惯例的形成和延续,显然也与前述历代仙弈神话及其背后联系的洞仙信仰密切相关。在汉代丧葬艺术中,不死的仙界通常是由西王母及其所居之昆仑山来象征的。及魏晋南北朝时期,洞天说开始成为道教处理生死问题的一个重要学说,长久影响着中国人对死后世界的理解。

道教对神仙等级的界定有三品,即天仙、地仙与尸解仙。根据道家的有关解说,天仙的境界难以为凡人所得,凡人欲得升仙,可以通过尸解的方式,成为尸解仙。《无上秘要》解释说:凡尸解仙去者,即入名山,与地仙无异。

这些来自道家的解说,无疑是魏晋以降人们将来生转而寄托于名山与洞府的理论依据。许多道教神仙传记材料中,都见有凡人死后入名山成仙的记载,如南宋初道士陈葆光的《三洞群仙录》卷十四,就转述了《记异录》所载唐朝著名书法家颜真卿为李希烈缢杀后,如何空棺而去、尸解成仙,以致有人于罗浮山见其与道士围棋的故事。

这类故事尽管人物各不相同,却总在重复着同一类场景和同一种道具,即名山与棋局。显然,前者是来生的理想去处,而后者,则是进人神仙行列的象征。叶茂台7 号辽墓中所见《深山会棋图》这幅不同寻常的山水画以及墓中随葬的双陆棋具,恰好也在重复着前述故事中的两种要素,将这两种要素还原到墓葬的上下文中,分明可见这里同样在演绎着一个死而复活的神话。

回到《深山会棋图》的画面,还有一个重要的细节值得作进一步分析:前文提到,画中位于洞门前方的那个持杖人物,正是画中的主角。

虽然这个世俗人物形象的出现正合乎许多仙弈神话文本所惯用的一个世俗中人如何于山中见仙人会棋的叙述结构,但画中对这个形象的表现,却使得这幅画看上去并非一个仙弈神话文本对应式的图解。前文引述的那类仙弈神话文本通常强调在观棋的短暂时光里世间万物所发生的变化,由此表达时空的转换,故文本中观棋的世俗中人通常是这种时空转换的亲历者和见证人。

日本藏有明代天启年间(1621一1627)出产于景德镇民窑的一件青花大瓷盘,盘内绘二道士于山中对弈,旁侧有仙鹤和仙鹿相伴,而中间则有一樵夫正依担观棋。像这样的作品,显然更忠实于文学的文本。

与之类似的图式早在辽金时期已经出现,除宣化7号辽墓(1093)的《三教会棋图》外,现藏美国费城美术馆的一件金大定元年(1161)豆形瓷枕表面所绘弈棋图, 也遵循了人物观棋的固定格套。

据此推测,在《深山会棋图》创作的前后时期,应该已有更为接近文学文本的仙弈母题绘画图式存在。而《深山会棋图》显然偏离了这种习见的图式,该图的主要表现对象不再是人物活动的情节,而是山的形象,即墓主死后升仙旅程的终点,而旧有的情节则变成死者与山之间必不可少的连接。

下棋人位于立轴中段的左侧方,远离视觉的中心,也明显不是作者所描绘的主体对象,相反,位于中轴线上的,是陡峭山峰之下半掩于断崖背后的一个洞门,洞门正前方较为开阔的平地上,即是画中的主人,他(她?)身穿长袍,头戴高冠,正执杖走向洞门,其身后的两个侍童形象更是突出地强调了主人作为画中主体的地位。

很显然,画面的种种布局安排都在表明,画家所真正关注的焦点是一个“过程”,所以,主体形象以一个背影出现在画面上, 强调了运动的方向— 如从画家的角度着眼,这个背影中的主体形象在进人永恒的同时,也意味着正在于画家眼前消逝。

尽管画中这个主体形象多可能是男性,但在墓葬的上下文中,他正是死者个人的象征。

通过以上分析可以推定,《深山会棋图》反映的是墓主及其同时代人对死后灵魂去往仙境的精神寄托,所以它绝不是被随意拿来装点墓室的,也不大可能是供墓主人生前雅玩的一件收藏品。

根据有关的记述,这幅作品出土时装裱状况比较简陋,画心两侧既未套边又未镶边,天杆仅以竹子制成,并且天杆下方绢裱一边有破裂后针缝痕迹。

这些迹象一一表明,这件作品只是一幅专供贵族人家殉葬用的"冥画"。至于木棺室西壁的那幅花鸟画,所绘植物或许是被认为有祛病延年功效的药草之类,有关问题,容另文论述。

四、作品年代与背景

《深山会棋图》既然是一幅用于丧葬活动的冥画,多可能由当时的画店或民间作坊生产,其创作年代与死者下葬大体同时是不言而喻的。而关于这座墓葬,发掘工作者认为属于辽代前期,约在公元959—986 年之间。

曹汛先生通过对该墓所出棺床小帐及其装饰的分析, 认为墓主的下葬时间应在圣宗时代(983—1031), 有可能在擅渊之盟(1004)略后。这是极为确当的。

近些年来,经考古工作者的研究,已将出现石棺葬具的辽墓年代下推到圣宗以后,实际也为曹氏有关叶茂台7号墓的年代说增加了又一重佐证。这里还要补充说明,在目前仅见的两幅表现弈棋内容的辽代绘画作品中,宣化张文藻墓《三教会棋图》的年代是大安九年(1093), 属辽代晚期作品。

除了这两幅画,在前述葬有棋具实物的辽代墓葬中,常遵化墓的年代为辽统和二十六年(1008), 陈国公主墓为开泰七年(1018), 白塔子墓为大康七年(1081),萧孝忠墓为大安五年(1089)。基本上都是圣宗时期,以后的墓葬。

这一点再次表明,葬有《深山会棋图》和双陆棋具的叶茂台辽墓,年代不会早于圣宗时期。以会棋图或棋具随葬之所以在圣宗以后十分流行,当不外乎与道教神仙思想在当时社会中的空前泛滥有关。

在唐代,道教曾一度泛滥于玄宗时代,之后又渐呈与民间信仰相结合的趋势,正如姜伯勤先

生论及敦煌道教时所言:“在晚唐五代,敦煌道教虽已不同唐玄宗朝的那种气势,但由于它已渗人民间信仰,并与王朝祭天的礼制相通,因而仍然保持着生命力。”

辽代早期已经受到中原道教和道家思想的影响,当时的上京已有天长观,中京有通天观,部分州城也多有道士和道观。

至圣宗朝,圣宗皇帝耶律隆绪对笃信道教的唐玄宗极为钦敬,“道释二教,皆洞其旨”的他,与唐玄宗一样迷信丹药符篆,统和七年(989),辽自于阗引进内丹书;圣宗之弟耶律隆裕于东京崇建宫观,接连数百间,备极辉丽,风气化及中京。其形势几乎是与当时正在广设道场、兴建玉清昭应宫、朝野方言符瑞的北宋真宗朝遥相呼应。

道教与神仙思想经辽统治者的提倡,必在朝野上下极度弥漫,进而深人到民间信仰的各种层面之中。进人丧葬礼俗的仙弈绘画以及棋具实物,正是当时道教观念融人民间信仰之状况的一个方面的反映。

发表评论 取消回复