唐穆宗长庆四年(824年),53岁的白居易杭州刺史任期届满后,被皇帝召为太子左庶子,分司东都。宦海沉浮多年的他开始了“吏隐”生活。“老爱东都好寄身,足泉多竹少埃尘。”于是他于同年秋在洛阳购买了宅院。宅院位于履道坊西北隅,是“故散骑常侍杨凭宅”。此后白居易又短期外任。至大和三年(829年),58岁的白居易以太子宾客分司东都,回到洛阳履道坊的宅院,“往时多暂住,今日是长归”。白居易晚年在洛阳生活期间,正好是文宗、武宗时期党争最为激烈的时期。这时的唐王朝统治者内部矛盾重重,斗争异常尖锐,牛李党争十分激烈,朝政愈加混乱。白居易和牛僧儒、李宗闵的关系均十分密切,易被牵连,他害怕卷人党争的旋涡,故欲远身避害,隐居洛阳则是其主动选择。陈寅恪先生对此有精辟的论述:“盖乐天既以家世姻戚科举气类之关系,不能不隶属牛党。而处于当日牛党与李党互相仇恨之际,欲求脱身于世网,自非取消极之态度不可也。”

大和八年(834年),白居易在《序洛诗》中真实地记录了晚年生活:“自三年春至八年夏,在洛凡五周岁,作诗四百三十二首。除丧朋哭子十数篇外,其它皆寄怀于酒,或取意于琴。闲适有余,酣乐不暇。”大和五年(831年)秋初,60岁的白居易的独生子阿崔不幸夭亡,对白居易而言,可说是巨大打击,“文章十帙官三品,身后传谁庇荫谁”。祸不单行,同年七月二十二日,白居易最知心的友人元稹也病逝。这一切给白居易精神上造成很大的打击,坐禅斋戒成为他唯一的自遣方式。

白居易在洛阳经常与佛寺高僧往来,“僧至多同宿”,并虔心钻研经典,身体力行地礼佛参禅。“从此始堪为弟子,竺干师是古先生。”他不但“栖心释氏,通学小中大乘法”,而且不断施舍,“凡为文,动关教化,无不赞美佛乘”。大和六年(832年),白居易将为友人元稹撰写墓志铭所得“谢文之贽”六七十万钱用于重修龙门香山寺。八年后,舍俸钱三万,画西方世界一部和弥勒上生图一帧,又出资为香山寺新修经藏堂,“于诸寺藏外杂散经中,得遗编坠轴者数百卷帙,以开元经录按校之”。经增补,藏进“合新旧大小乘经律论集,凡五千二百七十卷,乃作六藏分而护焉”。

《佛顶尊胜陀罗尼经》在唐代宗大力推行下,超越了宗派,成为佛教最普遍通行的经典。白居易对于流行的《佛顶尊胜陀罗尼经》有深入的了解,“镶罪集福,净一切恶道,莫急于《佛顶尊胜陀罗尼经》,凡三千二十言”。他还在《东都十律大德长圣善寺钵塔院主智如和尚茶毗幢记》中写道:“陀罗尼门有《佛顶咒》功德,事具《尊胜经》……及临尽灭也,告弟子言:‘我殁后当依本院先师遗法,勿塔勿坟,唯造《佛顶尊胜陀罗尼经》一幢,寘吾茶毗之所。吾形之化,吾愿常在,愿依幢之尘之影,利益一切众生,吾愿足矣。’今院主上首弟子振公,洎传法受遗侍者弟子某等若干人,合力建幢,以毕师志。振辈以居易辱为是院门徒者有年矣,又十年以还,蒙师授八关斋戒,见托为记,附于真言,盖欲以奉本教而满先愿,寻往因而集来果也。欲重宣此义,以一偈赞之,偈云:‘幢功德甚大,师行愿甚深。孰见如是幢,不发菩提心?’”对于刻石建幢,他认为:“其功不朽,其义甚深。故吾谓石经功德,契如来付嘱之心。”

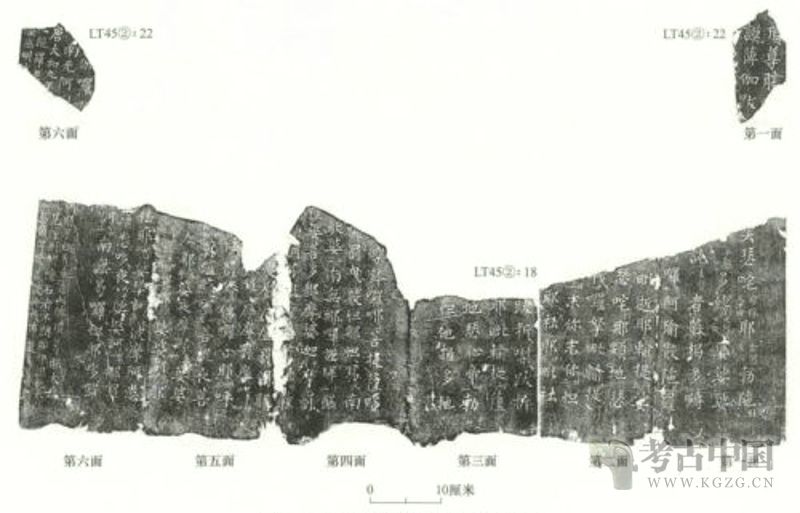

1992—1993年,中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队对履道坊白居易宅院遗址进行了大规模的考古勘察和发掘,发掘的遗迹有宅院、庭园、水渠、作坊、道路等。根据出土的遗迹,结合有关文献记载和白氏诗文,推断此处就是白居易的宅院遗址。“考古发掘基本搞清了白居易宅院的平面布局,其北部为两进式的宅院,南部为园林‘南园’。”“南园”出土的残石经幢弥足珍贵(图一)。经幢为六面体,六面均刻有楷书汉字,其中一至三面刻《佛顶尊胜陀罗尼》的咒语;四至六面刻《大悲心陀罗尼》的咒语及题记。题记部分有“唐大和九年![]() 开国男白居易造此佛顶尊胜大悲心陀罗尼

开国男白居易造此佛顶尊胜大悲心陀罗尼![]() ”文字,这为白居易宅院的归属和时间提供了直接的文字证据。

”文字,这为白居易宅院的归属和时间提供了直接的文字证据。

▲ 图一 白居易宅院遗址“南园”出土唐代经幢照片

经幢的发现引起学术界的关注,经幢中咒语的版本亦引起一些争论。温玉成认为,白居易所造的《佛顶尊胜陀罗尼》,就是依据“罽宾沙门佛陀波利奉诏译”的译本,由“东都福先寺西律院”所勘定的“定本”;《大悲心陀罗尼》最流行的是伽梵达摩的译本,白居易采用的译本大体上与此本相同。王振国认为,中晚唐时期,洛阳经幢所刻《佛顶尊胜陀罗尼真言》,其咒多为福先寺西律院勘定本,勘定本之咒属地婆诃罗所译《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》之咒。推测白居易幢所刻《佛顶尊胜陀罗尼咒》可能也是地婆诃罗的译本。他还认为,白居易幢所刻《大悲心陀罗尼》仅存77句,所以无法判明该本之所属。

2014年《隋唐洛阳城—1959—2001年考古发掘报告》出版,全文刊发了经幢残存的文字,并附有拼接的拓本,为经幢版本的研究提供了契机。本文拟围绕咒语的版本等有关问题进行初步的分析,诚望各位方家指正见教。

一

经幢出土于白居易“南园”的宋代文化层中。青石质,残存幢石两块,均为幢身,编号LT45②:18和LT45②:22。其中LT45②:18虽遭破坏,但形制尚保存完整,幢身为六面体,其中第一、三、五面均宽16.5厘米,第二面宽15厘米,第四面宽16.7厘米,第六面宽15.5厘米。每面残存高度不一,第一面残高24—29厘米,第二面残高18.5—23厘米,第三面残高17厘米,第四面残高31厘米,第五、六面残高均为28.5厘米。幢身底端有一个圆榫,很显然,这是幢身最下端的部分,其下接幢座。LT45②:22残块较小,仅存第一、六面少量刻文,残高8—12厘米,属于幢身上端的一部分。LT45②:22首行残存三字,据原经文可知上面残缺一字,结合位于下端的LT45②:18,可复原幢身高度90—100厘米,如果原刻有幢额与佛像装饰,则高度可能在120厘米以上。六面柱体的幢身只是经幢整体的中间部分。它的上面应有幢顶,下面应有幢座,今已无存。LT45②:18残块六面皆刻文。报告中认为经幢“刻文由经名、经文和题记三部分组成,体楷,书体镌美”。关于经名,报告中并没有指明其位置。在LT45②:22第一面第一行保存有“顶尊胜”三字,据笔者推测,报告中所谓的“经名”可能就是指“顶尊胜”三字所代表的部分。“顶尊胜”三字是《佛顶尊胜陀罗尼经》的残存部分,应为经名。同样,LT45②:18第四面的《大悲心陀罗尼经》的前面也有单独一行,刻文没有保存,根据《佛顶尊胜陀罗尼经》咒语部分前面一行刻经名可推知此行也是《大悲心陀罗尼经》经名的位置。

幢名在题记中出现。“开国男白居易造此佛顶尊胜大悲心陀罗尼![]() ”一句中,“佛顶尊胜大悲心陀罗尼

”一句中,“佛顶尊胜大悲心陀罗尼![]() ”就是幢名的残存部分。“尼”后面还可能有“经幢”二字。

”就是幢名的残存部分。“尼”后面还可能有“经幢”二字。

报告中所谓的“经文”即咒语,就是梵文音译部分。清代学者叶昌炽认为,唐代经幢“单刻咒者,不过十分之一。至唐末尚然”观察该经幢,属于“单刻咒者”。其中第一至三面刻《佛顶尊胜陀罗尼经》的咒语,第四至六面刻《大悲心陀罗尼经》的咒语。

报告中的题记就是LT45②:18和LT45②:22第六面的三行小字部分。残存的文字云:“唐大和九年![]() 开国男白居易造此佛顶尊胜大悲心陀罗尼

开国男白居易造此佛顶尊胜大悲心陀罗尼![]() 及见幢形、闻幢名者,不问胎卵湿化,水陆幽明

及见幢形、闻幢名者,不问胎卵湿化,水陆幽明![]() 悉愿同发菩提,共成佛道”。此部分“记赞在下”叙述造幢的时间、目的,造幢人的籍贯、官职等。

悉愿同发菩提,共成佛道”。此部分“记赞在下”叙述造幢的时间、目的,造幢人的籍贯、官职等。

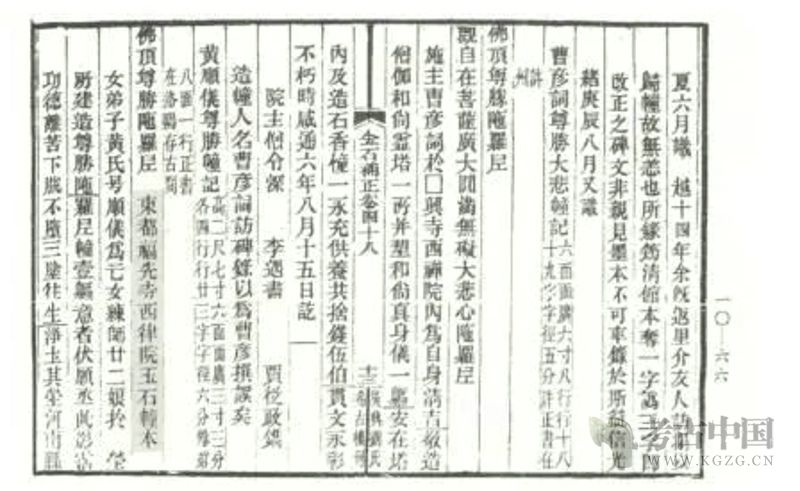

题记中有“开国男白居易造此幢”,可明确两点:①指明此幢由白居易建造,②当时白居易的封爵为“开国男”。可惜经幢题记的“开国男”前面文字缺失。《东林寺白氏文集记》中有:“太和九年夏,太子宾客晋阳县开国男太原白居易乐天记”的题记。查阅史料可知,白居易在大和五年至大和九年(835年)九月被封为晋阳县开国男,“(大和九年)十月二十三日,除太子少傅分司、封冯翊开国侯。”所以造此幢时间最迟不晚于大和九年十月,很可能就在大和五年以后。题记中“开国男”前可补“晋阳县”。

“盖闻怀罪集福,莫急于尊胜陀罗尼大悲心真言”,丧子逝友的白居易造佛顶尊胜大悲心陀罗尼经幢,是“为亡故亲人而修功德”。讲求功德是白居易晚年追求佛教的目的之一。其在自述重修香山寺之目的时写道:“凡此利益,皆名功德。而是功德,应归微之(元稹)。必有以灭宿殃,荐冥福也。”刘淑芬曾指出,经幢具有超度亲人或亡者的作用,也正适合白居易丧子逝友的处境。经幢题记中所记“及见幢形闻幢名者不问胎卵湿化水陆幽明![]() 悉愿同发菩提共成佛道”,恰好与佛顶尊胜陀罗尼经幢所具有的特殊功能相吻合,“若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山或安楼上,乃至安置窣堵波中。天帝,若有苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷、族姓男、族姓女,于幢等上或见或与相近,其影映身;或风吹陀罗尼上幢等上尘落在身上,天帝,彼诸众生所有罪业,应堕恶道、地狱、畜生、阎罗王界、饿鬼界、阿修罗身恶道之苦,皆悉不受,亦不为罪垢染污”。

悉愿同发菩提共成佛道”,恰好与佛顶尊胜陀罗尼经幢所具有的特殊功能相吻合,“若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山或安楼上,乃至安置窣堵波中。天帝,若有苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷、族姓男、族姓女,于幢等上或见或与相近,其影映身;或风吹陀罗尼上幢等上尘落在身上,天帝,彼诸众生所有罪业,应堕恶道、地狱、畜生、阎罗王界、饿鬼界、阿修罗身恶道之苦,皆悉不受,亦不为罪垢染污”。

综上,白居易宅院的经幢由《佛顶尊胜陀罗尼经》《大悲心陀罗尼经》和题记三部分组成,其幢名为“佛顶尊胜大悲心陀罗尼经幢”。经幢的第一至三面刻《佛顶尊胜陀罗尼经》,由经名、咒语组成,咒语中有标注断句和注音的侧注文字。其中第一面经名占一行,咒语占四行;第二、三面全部为咒语,均为五行。经幢的第四至六面刻《大悲心陀罗尼经》和题记。《大悲心陀罗尼经》由经名、咒语组成,咒语中仅有标注断句的侧注文字,没有注音。经名位于第四面,尽管文字无存,但自成一行的位置存在,咒语占五行;第五面全部为咒语,占六行;第六面咒语占四行,题记占三行。

从报告所刊布的资料来看,刊发的照片仅部分刻文清晰,拓本和释读的刻文相对照,发现多处不一致,容易造成误解。其一,两块经幢残存石刻文各自释读,没有拼接,不能形成整体。其二,由于经幢六面所刻文字大小、数量不同,形成每面刻文的行数不同,释读刻文列数标志不清楚。其三,经幢刻文部分文字释读错误。错误主要有三类。第一类是侧注文字释读错误,如“反”误释为“及”。在梵音汉译时,采用借字、旁加侧注,“侧注中有以反切,四声注音者,也有「二合」、「长声」、「漫音」、「引」、「重」这样的字样,以帮助读者能更精确地掌握梵音”。第二类是咒语断句的数字释读错误,均在第三面,如断句的“廿一”“廿二”应该为“卅一”“卅二”。第三类是将咒语断句的数字误释读成咒语文字,如第五面咒语第三行“佛罗舍耶”后断句的数字“卌”误当成咒语,字号变大。

咒语文字释读的错误严重影响了对咒语版本的判断。故而首先必须对原报告所释读经幢文字进行校正,以还原其原来面貌。

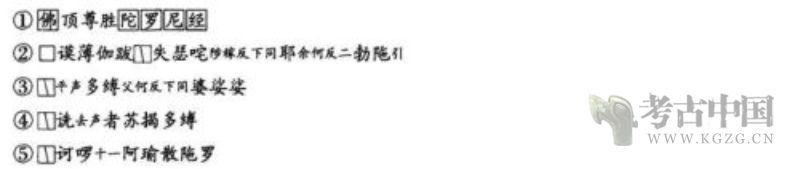

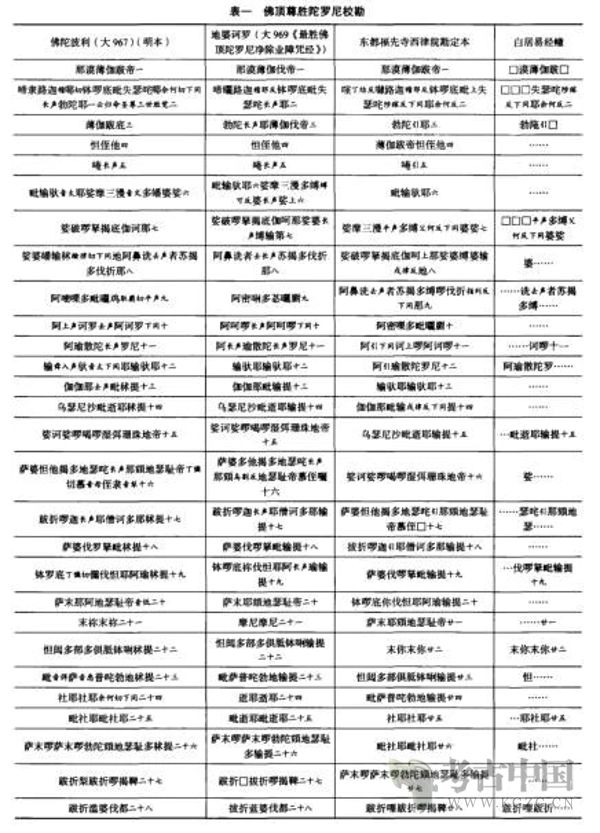

为还经幢原来面貌,我们重新捶拓了新的拓本(图二),在原报告录文的基础上重新识读文字。在尽可能忠实原来咒语书写体例的情况下,笔者对白居易宅院出土的经幢文字进行重新整理,作为研究此咒语的基础。

▲ 图二 白居易宅院遗址出土唐代经幢拓本

二

经幢由《佛顶尊胜陀罗尼经》《大悲心陀罗尼经》和题记三部分组成,每部分的文字大小均不相同。《佛顶尊胜陀罗尼经》经名的字形最大,侧注和断句的字形最小。《佛顶尊胜陀罗尼经》咒语共15行文字,《大悲心陀罗尼经》经咒共16行文字。题记部分共3行文字,与《大悲心陀罗尼经》咒语的第13—16行同在经幢的第六面。

按经幢内容不同,本文将整个经幢的文字释读分三个部分。以下按经幢文字的行文顺序,将经幢上残存的文字这录如下,缺失的部分将以方框代替。为区别文字的大小,不同部分设定不同的字号。

(一) 《佛顶尊胜陀罗尼经》

以下序号代表每一行,咒语用小五号楷体,侧注及断句文字均用六号楷体:

(二) 《大悲心陀罗尼经》

以下序号代表每一行,咒语用五号楷体,侧注及断句文字均用小六号楷体:

(三) 题记

以下序号代表每一列,题记文字均用小五号楷体

![]()

三

“尊胜经幢兼刻他咒者,以刻《大悲咒》—即《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》为最多”,且“时代愈晚,这种情形就更普遍”,其原因为“盖闻怀罪集福,莫急于尊胜陀罗尼、大悲心真言”。白居易大和九年所造经幢恰好证明这一点。

《尊胜咒》即《佛顶尊胜陀罗尼》咒语,也称真言(mantra),是《佛顶尊胜陀罗尼经》的重要内容。对此部分的翻译是造成唐代《佛顶尊胜陀罗尼经》版本不同的关键,“此咒比多翻译,传诵者众,然于声韵字体未能尽善,故更重勘梵本,一一详定”。

陀罗尼在翻译过程中,各译者断句也不尽相同。以《大正新修大藏经》中的《佛顶尊胜陀罗尼经》为例,波利本断为三十四句,杜行顗译本断为三十五句,地婆诃罗译《佛顶最胜陀罗尼经》本为四十八句,其译本《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》为三十六句,义净译本五十三句。在敦煌遗书中,佛陀波利译本的陀罗尼经中以三十四句为最多,也有断为三十五句的,如斯3368、5344;还有断为三十六句的,如斯2728、583、2272等。另外,由于陀罗尼需要人传授,各师在传授过程中或也做了改动。加上诵持、传习者不同,在流传的过程中,加字、掉字、随意更改的现象很普遍,这也是造成版本不同的原因。

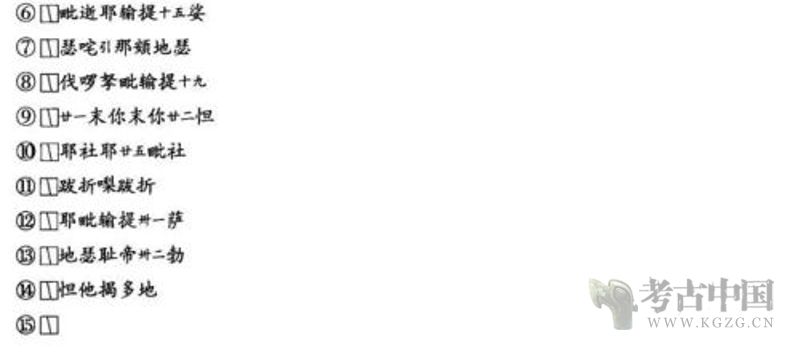

▲ 图三 龙门石窟所藏的“唐会昌四年孙信奴为李婆造幢”咒语

唐代八种译本的《佛顶尊胜陀罗尼经》,各家所译“陀罗尼”咒语在文字、注音和句读等方面的不同,造成一定的混乱。“翻译文字有异,遂使学者多疑不决。”因此“盛唐始有‘定本’加以统一”。温玉成认为,“定本”就是依据“罽宾沙门佛陀波利奉诏译”的译本,由“东都福先寺西律院”所勘定的“定本”。关于“东都福先寺西律院勘定本”,文献没有明确记载,具体情况不清楚。难能可贵的是,在龙门石窟所藏的“唐会昌四年(844年)孙信奴为李婆造幢”的经幢上发现“东都福先寺西律院勘定本”的《佛顶尊胜陀罗尼》。该经幢“柱高96厘米,面幅宽10厘米,八面顶部线刻仰莲座佛像各一躯,文字楷体……第4行次题:《佛顶尊胜陀罗尼》(下小字注)东都福先寺西律院勘定本。第5行至第19行刻咒语,有注音,计分36句”(图三)。现将龙门石窟所藏经幢的“东都福先寺西律院勘定本”经咒部分和白居易宅院的经幢经咒文字进行对比,结果见表一。

经对比,发现此两经仅有一处稍有不同,即白居易经幢第一面咒语第二行“多缚父何反下同婆娑”之后没有侧注“七”,而“东都福先寺西律院勘定本”此处有侧注“七”。其余包括文字、注音及句读都完全相同,可以断定白居易经幢的陀罗尼经咒就是“东都福先寺西律院勘定本”。此勘定本计314字,分三十六句,由此可知白居易的佛顶尊胜陀罗尼经咒也是如此。

“白居易宅院的陀罗尼是‘东都福先寺西律院勘定本’。”笔者同意温玉成的这个观点。但关于“东都福先寺西律院勘定本”的归属,温玉成认为是佛陀波利本,王振国认为是地诃婆罗的《最胜佛顶陀罗尼净除业障》的译本。

唐代刻经建幢,打本散施,以方便佛典的流传。“由于寺院本来就是一个传布佛教的场所,树立在寺院中的经幢也容易为信徒瞻仰嘱目,而有传播此经的功能;特别是有些置于寺院中经幢制作之目的原是为了让人拓拓,广为流传者”。东都福先寺为唐代东都名寺,《唐会要》卷四八中曾有“(东都)福先寺,游艺坊,武太后母杨氏宅,上元二年(675年)立为太原寺,垂拱三年(697年)二月改为魏国寺,天授二年(691年)改为福先寺”的记载。武周时代,福先寺已有藏经浮图的建立,武则天且为寺中浮图撰写过碑文。中外高僧菩提流志、宝思维、地婆诃罗、善无畏、义净、志辩、道丕等皆在此寺译经或弘扬密教,阐发律学。

▲ 图四 《八琼室金石补正》尊胜陀罗尼咒

目前在洛阳共发现四种不同名称的东都福先寺幢本。①“东都福先寺西律院玉石幢本”。见《八琼室金石补正》载唐懿宗咸通七年(866年)河南县黄顺仪为其女所造的尊胜陀罗尼经幢上,根据北图编《中国历代石刻拓本汇编》(第33册)第63、64页“黄顺仪尊胜幢记”拓本,此幢经题“佛顶尊胜陀罗尼东都福先寺西律院玉石幢本”(图四)。②“东都福先寺西律院玉石幢勘定本”。原洛阳存古阁所藏唐元和四年(809年)残幢。根据北图编《中国历代石刻拓本汇编》(第29册)第45页“大悲心陀罗尼经幢”拓本,此经幢在尊胜陀罗尼咒后刻有“![]() 西律院玉石幢勘定口本”字样(图五)。③“东都福先寺玉石幢勘定本”。在关林发现的“唐咸通十二年(871年)王氏造幢”,在第21行下半行小字注曰:“东都福先寺玉石幢勘定本。”④“东都福先寺西律院勘定本”。见于洛阳龙门石窟发现唐会昌四年孙信奴为李婆造幢第4行次题:《佛顶尊胜陀罗尼》,(下小字注)东都福先寺西律院勘定本。这个唐幢的经咒保存相对完整。

西律院玉石幢勘定口本”字样(图五)。③“东都福先寺玉石幢勘定本”。在关林发现的“唐咸通十二年(871年)王氏造幢”,在第21行下半行小字注曰:“东都福先寺玉石幢勘定本。”④“东都福先寺西律院勘定本”。见于洛阳龙门石窟发现唐会昌四年孙信奴为李婆造幢第4行次题:《佛顶尊胜陀罗尼》,(下小字注)东都福先寺西律院勘定本。这个唐幢的经咒保存相对完整。

▲ 图五 唐元和四年残幢“大悲心陀罗尼经幢”拓本(根据北图编《中国历代石刻拓本汇编》(第29册),第45页)

以孙信奴幢的经咒为底本,与洛阳发现的福先寺唐代不同时期的“勘定本”经幢的咒语比对,其在断句、音译用字、侧注等方面均相同。可以确定“东都福先寺西律院玉石幢本”“东都福先寺西律院玉石幢勘定本”“东都福先寺玉石幢勘定本”实则为同一底本,都与“东都福先寺西律院勘定本”的咒语完全相同。为行文方便,现将诸版本名称统一为“东都福先寺西律院勘定本”。

东都福先寺西律院勘定本的时代史无稽考。太原寺在天授二年(691年)改名福先寺,那么东都福先寺西律院勘定本的时代应该在天授二年以后。同时,在唐元和四年就已经有“东都福先寺西律院玉石幢勘定本”的经幢出现,可以推定东都福先寺西律院勘定本形成的时间在691—809年。此期间的大历十一年(776年)唐代宗颁布了一项诏令,命“天下僧尼令诵佛顶尊胜陀罗尼,限一月日诵令精熟。仍仰每日诵二十一遍。每年至正月一日,遣贺正使,具所诵遍数进来”。此诏令使得《佛顶尊胜陀罗尼经》超越了宗派,成为佛教最普遍通行的经典,将此经全面性地推广及各地寺院,加速了尊胜经幢建造之风气。笔者推测,针对《佛顶尊胜陀罗尼咒》在全国各地广为流行、传抄。错讹以致混乱不堪的问题,作为唐代东都名寺的福先寺在此时推出玉石幢勘定本,“打本散施”,纠正当下《佛顶尊胜陀罗尼咒》传抄中错讹所导致的混乱不堪局面。东都福先寺西律院勘定佛顶尊胜陀罗尼经并非奉诏的国家行为,而是寺院行为,故有“福先寺律仪首冠天下”之美誉。

《佛顶尊胜陀罗尼经》于高宗时代传入中国,终唐之世,此经共有八个译本,以佛陀波利奉诏的译本“比诸众译,此最弘布”。佛陀波利本的经咒在《大正新修大藏经》中有三个版本,其中甲本与其后所附的宋本、明本“大异”,故不在讨论的范围。宋本和明本均为三十四句,有侧注,宋本306字,明本308字,显然此两个经咒没有根本的差别,可能是同本。将福先寺的勘定本与佛陀波利译本[(大967)宋本、明本]对比,区别仍很明显(表一),其在句读、字数等方面与勘定本是不同的。

将此勘定本与地婆诃罗的《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》的译本比对,吻合度相当高(表一)。首先是均为三十六句的断句,其次均有反切和长声的侧注,再次地婆诃罗的《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》的译本为310字,勘定本为314字,相差不大。地婆诃罗,中印度人,宋《高僧传》卷二《地婆诃罗传》说他“洞明八藏,博晓五明”,可见其知识渊博,学通内外。他于唐高宗仪凤初(676年)来华。仪凤四年(679年)上表,请求翻译带来之梵经,获朝廷许可后,即组织译场。《开元释教录》卷九载地,婆诃罗“以天皇仪凤初至天后垂拱末,于两京太原寺及西京弘福寺译大乘显识经等一十八部”。现存的福先寺勘定本可能就是该寺存留的地婆诃罗译本。地婆诃罗的译本先后有两种,仅《最胜佛顶尊胜陀罗尼净除业障咒经》译本为三十六句。尽管仍存在一些不同,但可以断定,东都福先寺西律院勘定本是以地诃婆罗的三十六句《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》为底本的。

四

《大悲咒》在唐代盛行一时,皆为音译本,当时流传的译本非常多,有智通本、伽梵达摩本、善无畏本、不空本、金刚智本等,其中伽梵达摩本最为流行。《大悲心陀罗尼经》,全称《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,最早记载见于《开元释教录》:“沙门‘伽梵达摩’,唐云‘尊法’,西印度人也,译《千手千眼大悲心经》一卷。然经题云‘西天竺伽梵达摩译’,不标年代,推其本末,似是皇朝新译,但以传法之士随缘利见,出经流布,更适余方,既不记年号,故莫知近远,‘升’亲问梵僧,云有梵本,既非谬妄,故载斯《录》。”西天竺的伽梵达摩在于阗翻译了该经之后即回国了,而该经是从于阗地区通过传抄传到内地的,直至智升将其收录进《开元录》。这种非官方组织的译经,全部依靠民间传抄流传的过程,是其最大的特点。

《大正新修大藏经》是目前在现代学术界颇受欢迎的佛经集录,其中第20册收录《大悲咒》音译本12种,各本文字、长短不一,最长的译本如“NO1061”共有一百一十三句,最短的译本“NO1056”,仅有四十句。编号N01060为伽梵达摩的译本,仅有汉语音译,共八十二句,正是我国佛教徒千年来一直使用的《大悲咒》音译本。我们现在常见和常用的伽梵达摩的八十四句本,正是以《大正新修大藏经》的八十二句译本为依据,将其中的第八十一句“唵悉殿都曼哆啰钵默耶”拆分为“悉殿都”“漫哆罗”“跋驮耶”三句,就成为八十四句本了。至此,后世《大悲咒》的通行本的基本内容才得以完整呈现,但这个实际上已经是很晚的版本了。

将白居易宅院出土经幢的《大悲咒》与《大正新修大藏经》中伽梵达摩的译本进行对比(表二),可发现二者的断句明显不同。与前者相比,后者出现多次加句的现象:①“娑婆诃”加句的出现。二者第一至五十五句是基本对应,从第五十六句开始,后者分别在第五十六、六十三句出现了“娑婆诃”的加句,导致断句不对应。②后者最后两句“唵悉殿都曼哆喷钵默耶”“娑婆诃”是前者所没有的,属于加句。后者为八十二句,与前者相比,共出现四处加句,所以前者为七十八句本。

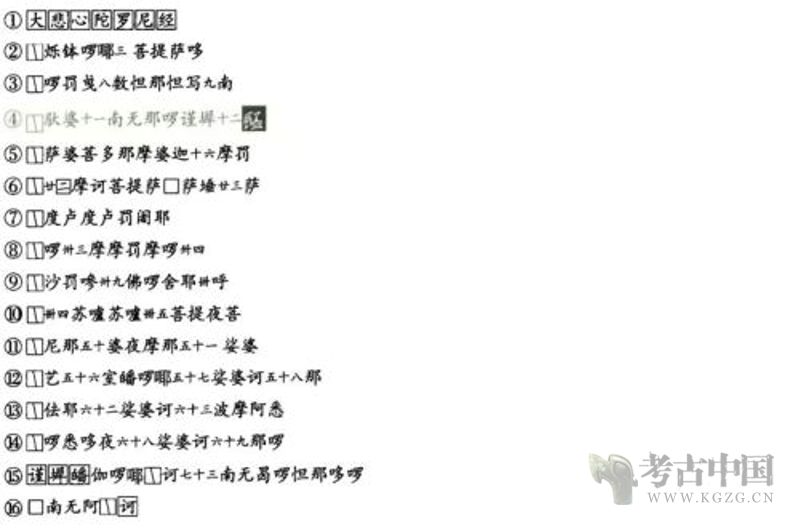

▲ 图六 《大悲咒》咒语部分

七十八句的《大悲咒》,在敦煌的写本中有保存。据笔者粗略统计,在敦煌藏经的写本《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中,七十八句《大悲咒》且咒语部分完整的仅3件,分别为S0231号、S1405号和S4512号(图六1—3)。将白居易宅院出土经幢的大悲咒分别与敦煌写本的S0231号、S1405号和S4512号进行对比(表二)。其吻合特征比较明显,断句均为七十八句,每一断句均对应,进一步说明白居易的经幢为七十八句的《大悲咒》无疑。敦煌各写本也多是唐代的写本,时间上大致与伽梵达摩译经的730年前后相当。在人为抄写的情况下,即使是短时期内的同一类型的写本间也会有很大的不同,而对于一篇咒文在长期地、不断地传抄、传递,并且还不是单一地传承,而是向着四面八方各自繁衍式地传承之后,这其中的错综复杂就可想而知了。其中最大的规律就是各写本中“无(無)”字的变化。早期的各写本中全部都是“无”字的写法,像敦煌卷子S4512,其书体与一些文字的写法都表现出较早的时代特征。后来出现了“无”字与“無”字的混合书写,像敦煌卷子S1405和S0231,再后来则全部都是“無”字的写法,像《新修大正藏经》N01060,并且此时由七十八句增加到八十二句。所以,这种文字的变化及字句增加的过程,亦是可以发现内在变化规律的。按时代前后,七十八句的《大悲咒》可粗略分为“无”字本、“无、無”并用本和“無”字本三种。

在弄清略本《大悲咒》的基本情况之后,我们回过头来看白居易宅院出土经幢所刻《大悲咒》,该咒为七十八句,从目前来看是没有问题了。另外,在残存的刻文中,从采用“无(無)”字的情况来看,此刻文中出现了“无”和“無”并用的情形。其中第4、15行均采用“無”字,而第16行采用“无”字。可推断白居易宅院出土经幢上的《大悲咒》采用的是七十八句“无、無”并用本。白居易宅院经幢上用“無”字的地方,敦煌写本此位置均采用“无”字,所以白居易宅院出土经幢的版本晚期特征明显。

与敦煌写本“七十八句‘无、無’并用本”比对,白居易宅院出土经幢上《大悲咒》的文字运用还表现出自身的一些特点。①第四句中的“哆”,在敦煌写本“七十八句‘无、無’并用本”中均为“跢”字。②第十六句侧注“十六”前的“迦”字,在敦煌写本“七十八句‘无、無’并用本”中均为“伽”字。③第二十三句“摩诃菩提萨□萨埵廿三”一句中有加字现象,“萨埵”两字在敦煌写本“七十八句‘无、無’并用本”中没有,显然是抄写中笔误所导致。④第四十句“佛啰舍耶卌”中的“耶”字,在敦煌写本“七十八句‘无、無’并用本”中均为“□”字。⑤第五十一句“婆夜摩那”中的“婆”字,在敦煌写本“七十八句‘无、無’并用本”中均为“波”宇。

可见白居易宅院出土经幢上的《大悲咒》相对于“七十八句‘无、無’并用本”明显有改字、加字的情况。这种加字、改字现象正是“七十八句‘無’字本”的特征。所以说白居易宅院的经幢上的《大悲咒》属于“七十八句‘无、無’并用本”的最晚的版本,也具备“七十八句‘無’字本”的特征,处于由前者向后者过渡的阶段。

五

本文以白居易宅院出土经幢中经文的文字释读结果为研究基点,探讨经幢经文咒语的内容构成和版本。总体上,可归纳出以下几点认识。

第一,白居易宅院出土经幢刻写的是《佛顶尊胜陀罗尼经》和《大悲心陀罗尼经》的咒语部分。《佛顶尊胜陀罗尼经》的经咒是东都福先寺西律院勘定本,是以地婆诃罗的三十六句《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒》为底本的。

第二,白居易宅院出土经幢经咒第二部分为七十八句的《大悲咒》,是伽梵达摩在于阗翻译的较早版本,此种版本在敦煌的写本中有保存,但在经幢上发现此种版本,在国内考古发掘中还是首次,应引起国内外学术界的重视。

第三,白居易宅院出土经幢是有关白居易居洛阳期间的重要实物资料,进一步证实考古发掘的遗迹就是白居易晚年在履道坊生活的宅院遗迹。出土的经幢是白居易为“同发菩提共成佛道”而建造的,是研究晚年白居易的佛教信仰以及生活、思想不可或缺的重要资料。

诸多学者先贤探讨白居易的思想变化,多限于文献的互相考证。而白居易宅院出土经幢则是真正反映白居易佛教信仰的实证。但对这件经幢经咒内容的释读研究文章甚少。本文对白居易宅院出土经幢的经咒内容进行全面释读,判定其版本,也是希望能够对白居易的政治取向、佛教信仰、晚年生活的研究有所帮助,并对了解佛教经典的流传与版本情况有所裨益。

发表评论 取消回复