成为世遗的良渚,越来越国际范。

可以说,良渚为国际学界认识理解人类社会发展的多样性和相似性,提供了重要的实物依据。

申遗成功后,2019年12月16日,指出“良渚是东亚最早的国家形态”的英国剑桥大学教授科林·伦福儒第三次来到良渚,讲座的题目是这样的:世界史前史中的良渚。

还有一位北大女教授,近20年来直接参与良渚文化的众多课题研究,年代学、动植物,还有玉石器等等,用良管委副主任蒋卫东的话来说,属于“惊涛骇浪”、“多面手”。她还是中国联合国教科文组织全国委员会咨询专家,参与良渚古城遗址申遗文本的撰写,国际评估专家在良渚现场考察时,她负责学术对话,对世界文化遗产的认知,有着深度见解。

秦岭,北京大学考古文博学院副教授、博士生导师。 7月1日,我和正在英国的她,在线上聊了聊。后申遗时代,国际学术界如何看待良渚文明;普通人怎样才能亲近这处世界文化遗产。她站在更广阔的角度,提出了很多有意思的观点。

▲ 秦岭

钱报记者:良渚申遗成功,公众或许更关注自身的“意义”——申遗对我们的生活,对这座城市,有什么改变?有什么意义?

秦岭:申遗的过程和社会影响,远远超过国家相关法律法规(《中华人民共和国文物保护法》)的宣传实施力度,是推进我们进一步思考文化遗产保护与当代社会发展相互关系的一个很好的契机;也是促进完善执法和监督机制促进地方政府切实重视遗产保护的一个重要推力。

尽管我们已经有《文物法》和很多地方法规,但不可否认“国保单位”的约束力是远远不能同“世遗”相比的。即便如此,世遗委员会在评估过程中,仍然是以本国本地区保护措施相应法规是否完善为依据,这个评估过程本身是推动遗产保护进一步完善落实的过程。

比如良渚申遗在中期报告阶段(2019年初),世遗委员会提出的主要问题之一,就是高坝低坝区列入第八批国保的时间表。当然,2019年底,鲤鱼山-老虎岭水坝遗址毫无悬念列入了第八批国保单位,包括江苏的蒋庄、寺墩也同期列入了第八批国保,这都跟良渚申遗多少有直接间接关系。

对世界上很多地区而言,入选世界文化遗产名录是提高知名度、产生附加价值(旅游资源)的有效手段。哪怕是浙江这样的经济发达地区,具体到余杭、到瓶窑,申遗成功无疑提升了区域影响力和本区域的附加价值的。作为遗产地的直接“利益相关者”(stakeholder),在地社区居民和地方政府职能部门都是获益方,这种收益长远会体现在经济、文化和社会生活的各个层面;短期收益则包括环境改善、就业/创业机会增加、生活品质提高等各方面。(跟瓶窑同名的平遥古城,就是一个特别好的例子)

▲ 小莫角山遗址 史鲁杭 摄

文化,本质上是人类社会面对所有问题时最终的出路和解决方案,而在文化这个宽泛的概念当中,历史与艺术,从来都是最有力量并且最容易被共情被认同的部分。从这个意义上讲,申遗表面上是一个在往外推送的事情,内核却是一个自我赋能(empowerment)的过程。换句话说,从西湖、大运河再到良渚,一次次的申遗成功对杭州人的自我定位肯定会有潜移默化的影响。

当然,目前对世遗名单的现实意义,有很多讨论和不同意见。特别是西方很多发达国家,一方面积极呼吁并投入很多资金和资源开展战乱或自然灾害地区的遗产保护工作;另一方面,当遗产保护(特别是所谓真实性完整性的标准)和自身社会发展产生矛盾时,则往往会进一步反思甚至质疑目前这种遗产保护理念和标准。

比如,德国德累斯顿市18公里长的易北河谷,通过全民公投决定为了缓解内城交通问题便民造桥,2009年因兴建森林宫大桥破坏遗产景观的原因被世遗组织除名。最近,英国利物浦宁愿选择城市发展,在码头区开始大型的城市规划项目,使得世遗委员会2012年将其列入濒危名单;去年,埃弗顿俱乐部又官宣了直接在码头修建新足球场的规划,以至于世遗委员会给出最后通牒,本来今年七月福州的世遗大会就要面对是否除名的风险。

欧洲出现的这些现象,是文化遗产保护领域必须面对的新问题,所谓文化遗产本质上仍然是一种“文化资产”,所以“申遗有什么用”这个问题,在不同社会发展状况下是会有不同答案的。

▲ 瑶山遗址 潘劲草 摄

钱报记者:20世纪,考古学家和社会公众常常拿城市、文字、青铜器等几个教条式标准来判断一个社会是否进入文明阶段,但近二三十年来大量国内外的考古成果显示这样的判断标准过于简单粗暴。您此前提到过,良渚古城遗址申遗的过程,对我们,和对西方标准下训练出来的联合国专家一样,都是一种挑战。具体说说,这是一种什么挑战?

秦岭:嗯,说是“教条式”标准、过于简单粗暴……这种说法我肯定都觉得不妥当的。因为civilization这个词本身就有它产生的历史背景和学术原因。对于文明的考古学定义,主要是基于两河流域早期文明的特点提出来的,并在同旧大陆其他古文明的比较研究下进一步归纳出文字书写系统、冶金术、城市、社会分化等等一些特征。但说起来,玛雅人没有冶金术还在新石器时代;印加人没有书写系统还在结绳记事——这些都是西方学术界称为“文明”的古代社会。所以不是“简单粗暴说西方定义只有青铜器文字和城市”。

我所说的“挑战”,在选择相似的世界文化遗产进行比较分析之前,我们对良渚古城遗址的特殊性质进行过反复评估:一方面,没有文字和青铜技术,良渚古城毫无疑问被定义为是新石器时代的文化遗产,需要同新石器时代其他世界遗产进行比较,但这样比,我们良渚就太“高级”了;另一方面,良渚古城表现出来的社会和物质文化发展程度,又无疑是属于早期城市的典范,需要纳入城市文明的范围内,与其他早期文明的代表性城市进行比较,但后者绝大多数是已经产生了文字的青铜社会,外国学者在不了解材料的情况下,会觉得毫无可比性。

正是随着良渚古城遗址申遗工作的全方位展开和推动,近年来西方学者才得以有机会正视中国新石器晚期考古的丰硕成果,才会评价说“中国早期文明被世界大大低估了”。低估的根本原因,就是因为我们的文明起源发展模式跟西方不同,不符合文字、铜器、城市这样的西方标准。

再补充一点,对西方学界而言,真正被“挑战”的不是定义,而是对欧亚大陆早期社会发展进程的理论性认识。上面提到的冶金术、书写系统、城市等等,是美索不达米亚、印度河、古埃及等等地区社会复杂化进程中出现的主要变化和阶段性特征。因此,西方一直以来把殷墟作为可资比较的“商文明”的代表就可以理解了,这种“平行发展/进化(parallel development/evolution)”模式是认识和理解人类社会甚至物种进化的基础,是一种方法论。

而中国考古学对这种理论和方法论的挑战,在于不仅仅是一个良渚文明,而是包括并不限于石峁、陶寺、石家河、山东龙山文化等等各种不同形态的新石器时代区域文明,有各自不同的产生背景和社会形态特征,同时又都是在新石器时代作物经济基础上发展起来的,这为认识理解我们人类社会发展的多样性和相似性提供了非常重要的实物依据。

其实,我们中国的考古学家也是在被新发现不断推着走的,怎样算是迈进了文明的门槛?文明探源从什么时候开始探起?最早的中国、最初的中国还是早期中国?每个研究者基于同样的物质资料都会提出不同的理论性认识,比如二里头文化和“夏文化”的议题就是最突出的例子。同样,良渚到底有没有文字书写系统,陶罐上、庄桥坟石钺上的是刻划符号还是原始文字——大家也都还有不同意见。所以,所谓“挑战”西方理论,其实是资料积累促使大家不断完善和修正的过程,学界的认识和共识都是在不断变化中的。

▲ 良渚神徽

钱报记者:良渚古城是我国第一个成为世遗的新石器时代考古遗址,是否在世界遗产的价值体系中很特殊?

秦岭:本身《世界遗产名录》当中,考古遗址这类就已经很少了,加上其他地区出现在名录上的新石器遗址可视性相对来说都很强(比如巨石阵、比如CatalHoyuk等等),所以良渚能申遗成功还是挺特殊的。

我记不清是陈同滨所长还是谁讲到过,它的特殊性也体现在这是一个完全靠考古学家发掘和研究才阐释了遗产价值的例子。申遗成功时看直播,我也在票圈评论过,当时有突尼斯代表团发言,就明确提到良渚古城遗址之所以能够获得提名,是经过科学考古研究的新石器时代遗址成果入选的典范——可见良渚申遗成功对推动考古研究成为遗产工作核心内容是有世界性的借鉴作用的。

钱报记者:申遗成功后,你所接触到的国外学者对良渚文明对于人类历史和社会发展的意义,又是怎么看的?是否因为良渚,对中国有了新的了解?尤其是这一年以来,国际上是否有一些新观点,新研究?

秦岭:研究东亚地区的专家本来就知道良渚,也跟进最新的研究进展。不做东亚的,实话说并不会因为良渚的出现影响或改变对他们自己研究对象的认识。

良渚文明对人类历史和社会发展的意义,主要还是会通过中国学者特别是该地区考古学家们的深入细致的研究进一步得到揭示。世界范围内,只有从事比较研究、特别是早期国家/文明比较研究的这些学者,会因为知道了良渚有比较大的触动,英国剑桥大学的科林·伦福儒教授就是这样。

钱报记者:对于良渚文化的认识,80年来不断在变化,不断在增多,考古学家发现得越多,问题也就越多,以至于我们现在对它的认识,依然可能并不多(以前曾有老师说大概依然不超过20%)。考古不断接近历史,但永远无法完全揭示历史。这反而更有趣,给了我们很多开脑洞的机会。良渚还有哪些未解之谜,还没有发现的部分(潜力),是您特别感兴趣的?

秦岭:20%?这个怎么算出来的呀?对于古代社会,我们都无法知道面对的全体是多少,又怎么可能计算出来我们已经知道了多少呢?何况我们认为我们已经知道的不一定是历史真实(比如良渚有没有文字)。

从我的专业来讲,最小的未解之谜,举一个例子。比如良渚的石犁到底如何使用,犁耕的话用的是人力还是畜力,这个还没有很好的解决,有赖以后碰到好遗址。

再从大的角度举一个例子的话。我认为良渚社会的变革和衰亡都跟玉料资源枯竭有一定关系,但真正造成社会衰退的原因和机制还是很复杂的,再有十年或者二十年的积累之后,我们的认识肯定跟现在是不一样的。

▲ 琮王

钱报记者:您这两年对于良渚文化的关注点在哪里?是否有新的研究课题了?

秦岭:一个是北大团队这几年同江浙皖同行一直合作开展玉器无损分析。主要想通过玉器成分的大数据积累和出土背景的整合分析,来进一步讨论良渚文化玉器手工业的具体形态以及获取玉器这种特殊社会资源的方式和机制。

另一个,最近同我们学院年代学实验室的老师合作,想利用长江下游地区饱水环境的特点,做树轮年代学方面的尝试。由于良渚中晚期阶段正好处于树轮校正曲线的平台期,大量数据校正后落在一个比较大的年代区间内,要利用碳十四测年数据来分析讨论良渚中晚期具体的社会变化节点就很困难。希望结合本地区木材木器的树轮测年将来能解决这个问题。

钱报记者:良渚古城遗址,是完全依靠科学考古发掘出来的一个早期国家,换句话说,如果没有考古学家80多年持续的工作,我们根本不知道5000年前中国还有一个良渚,我们也不会知道,它是实证中华五千年文明史的圣地——不仅仅是曙光。我认为,良渚也可以成为人们认识考古这门科学的典型案例——公众对考古的认识一直处于模糊状态,要么猎奇,要么消费。在您看来,良渚突出普遍价值的陈述中,良渚的考古发掘占据怎样的地位和作用?在良渚遗址申遗的过程中,考古学又如何参与遗产保护工作?

秦岭:OUV(突出普遍价值)是对遗产价值的总结,并不直接体现考古发掘的作用。但就像你说的,不挖就没有良渚文化了,还谈什么突出普遍价值呢?

良渚申遗本身,也是考古学家对世界文化遗产核心内涵不断学习的过程,通过这个申遗过程,也有助于考古学工作者更清晰今后的发掘研究工作同遗产保护的关系。

我个人觉得这个关系可以分几个层次:第一,需要通过考古学发掘研究来确认和保障遗产的真实性和完整性;第二,需要通过考古学发掘研究来揭示和论证遗产的本体价值;第三,考古遗址的管理保护和规划是一个动态的过程,考古学发掘研究成果才是有效开展遗产保护工作的核心依据。

总之,像良渚古城这样的考古遗址类的文化遗产,考古绝不是为了编制规划、为了申遗提供素材的,它应该是今后遗产管理保护中有序开展的一项核心工作。

▲ 良渚考古队在八角亭良渚工作站

钱报记者:良渚申遗成功后,对我们有哪些启发?

秦岭:我记得去年申遗刚刚成功时,大家都谈论和总结过申遗成功的原因。实质上,成功的种种原因本身就给我们很好的启发和示范作用,当然这种作用的目标是要继续“复制”成功。事实也是如此,去年陕西石峁遗址被正式提出要列入中国的遗产预备名单,就是一个很好的例子,说明良渚申遗成功不仅是提升了大家对良渚本身的关注度,也增强了其他考古遗址“复制成功”的期望值。

就申遗这项工作而言,良渚古城遗址的成功经验,其核心我想应该还是本地区考古学家们几十年来的工作积累和坚持不懈的科学探索,这个世界文化遗产是靠他们一代代人一点点“挖”出来的,这点毋庸置疑。这也给了当下遗产管理保护工作很重要的启示,那就是任何遗产工作都需要以遗产研究为基础、为核心、为依据。

在人口密度高、耕地面积大、经济发展快速的现代中国,考古遗址尤其具有脆弱性。不同于历史建筑/纪念碑等可视性强的文化遗产,对考古遗址完整性的破坏往往不会那么直观直接,也因此更容易“悔之晚矣”。

我想说申遗成功的第二个启发,就是希望各级地方政府和职能部门能由此意识到遗产的“真实性”和“完整性”才是管理保护工作的重点和难点。遗产保护和地方建设的矛盾中,承担“遗产看守人”责任、发挥“遗产管理者”作用的应该是地方政府。考古工作者的职责是通过我们的科学工作给予规划决策部门有关遗产价值和内涵的全面评估,并不是去做一只到处呼吁和挡车的“螳螂”。

最后,史前考古遗址本身是一个特定时段内文化和社会的综合体,其价值是多面也是多义的,因此需要不同学科不同领域的声音,更需要在与当代社会的互动中得到观照产生回响。良渚申遗成功后,这短短一年我们已经看到很多基于良渚的艺术创作,文创产品和文化活动,这几天票圈又在热议央行马上要发行的金银纪念币。关于良渚的文本也不再仅仅是考古报告和学术论文,比如您马上要出版的大作,各类童书,各种公众号的推送等,阅读和实践的主体正在不断扩展,远远超出学术研究群体力之所及。

所以第三个也是最重要的启发就是,申遗成功使良渚走出了象牙塔,也走出了考古,如何去实践和实现“人民群众是文化遗产真正的主人”?——最后这个问题,我想是所有人都可以来回答的。

▲ 反山遗址 潘劲草 摄

钱报记者:接您的回答,说到和我们每个人有关系的事,普通人如何走近良渚?要了解这个世界文化遗产,我们必须得来现场看一看,否则很多人是无感的。但来了之后,大家普遍发现一个问题。我们去良渚古城遗址公园,空旷无垠,美则美矣,但少了一点画面感——人们习惯了西方纪念碑式的物质文化,比如大型神庙建筑,宏伟,有感觉。但我们在良渚看到的是“地上土丘一片”,我们的城墙、宫殿,是地下土遗址,很多人逛完公园,认为“看不懂”。从一个游客的角度,您觉得我们到遗址公园,应该看什么,怎么看,才能所谓“看懂”——从我的角度看,去良渚遗址公园,最大的感受应该是——感受,但大部分人会想来这里直接看懂良渚。

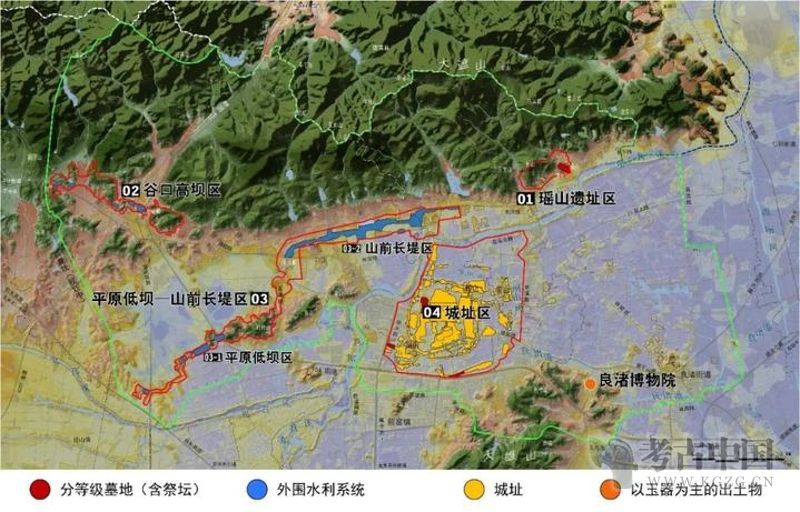

秦岭:列入世界文化遗产名录的“良渚古城遗址”,本身是由四个要素构成,分别为“城址”、“瑶山遗址”、“谷口高坝区”和“平原低坝与山前长堤区”。目前,就我的了解,大部分观众可能就是博物院加古城遗址公园这样的参观路线,其实并没有看全咱们这个世界文化遗产。正如你说的,所谓“看懂”,应该是“感受”,而这个感受,很重要的一点是需要通过空间距离和遗迹的体量来充分体现。

如果大家能从莫角山出发爬上瑶山,切实体会到这个距离感(通过骑行或步行的感受可能更容易与古代人共情),“感受”到瑶山墓地突出的规划性。同时,能从古城出发沿路通过塘山、低坝和高坝区来“感受”所谓大型水管理系统的存在,特别是历时五千年仍然同“苕溪大堤”一样是当下景观的一部分。这种体验感,可能比坐电瓶车在公园里面兜一圈会更为深刻。

▲ 良渚古城外围水利系统秋坞遗址

另一方面,“感受”是需要“穿越”的。

目前,北大正在跟浙江省文物考古研究所和良管委商议开展各类实验考古的具体事项。如果没有这场疫情,这个暑假,来古城遗址的观众或许就可以看到我们正在盖房子做玉器了。在没有金属工具的前提下,手工雕琢硬度很高的透闪石——如果你能亲自体验或者观察到这个过程,再回过去看博物院里规整的良渚玉器和上面精细的纹饰,“感受”肯定是会不同的。

同样,在没有机械装置和现代工具的前提下,利用河道来搬运木材,只能用石质工具来挖槽筑墙盖房子——这种“感受”,跟现在爬到莫角山顶上看仿真木柱和地上不同颜色的长方形肯定也是效果不同。

我们去瞻仰古迹想要获得的是一种什么样的“感受”,这是遗址公园在规划设计时需要为观众考虑的。正如你说的,美则美矣,但好像少了点什么——缺少的这个,是我们仰视金字塔时、或者屏息进入莫高窟时所产生的对历史对人类文明成就的敬畏感。正是这种时间上的距离感和物质上的真实性,共同构成了文化遗产不可替代的价值。一座仿古建筑或一件复制品是无法给予这种“感受”的,而考古遗址公园的挑战,就在于如何复原才能实现这种真实。从这个角度讲,良渚古城申遗成功才只是一个开始,如何使它真正成为“世界文化遗产”才是接下来的挑战。

【多了解一点】

钱报记者:很多人对良渚文化、良渚文明,这两个概念一直搞不太清楚,但人们其实又对“良渚文明”——文明模式,非常感兴趣。良渚文化为什么可以上升到良渚文明?

秦岭:良渚文化是考古学文化的概念,最初柴尔德的定义是“一批总是反复共生的遗存类型――陶器、工具、装饰品、葬俗和居址形态”。

中国学术语境下最有代表性的定义,比如严文明先生的“专指存在于一定时期、一定地域、具有一定特征的实物遗存的总和”,他同时也说考古学文化是有层次性的,包括分期分区分类型等等。对比仰韶、龙山文化这样内涵和定义相对宽泛且复杂的情况,再对比很多新发现、新命名,因此学界未有共识的情况(本地就有钱山漾-广富林、上山-小黄山、跨湖桥-井头山这样的例子),良渚文化可以说是一个时空范围和物质文化特征都非常明确的考古学文化,没啥争议之处。

良渚文明,是对这个时期古代社会发展状况的一个理论性认识,就是说学界认为良渚文化阶段环太湖地区的这个史前社会已经发展到可以称为“文明”的这样一种社会状况。早期文明的产生和发展不一定是线性或者持续有方向的。

比如,我们不可能称上山文化为“上山文明”;同样良渚文化之后,我们也不可能继续说“钱山漾文明”或者“马桥文明”。这样讲是不是比较容易理解?

“文明”是对社会结构和发展状况的一个理论性的描述,这其中最主要的衡量标准就是社会的复杂化程度。而良渚文化的物质文化特征显示,从资源分配、经济分工、社会分化以及早期信仰体系的统一性等各方面综合考虑,这个阶段的社会复杂化程度都无疑可以称为“文明”。

良渚文明是怎样一种文明?用世遗委员会的表述就可以,它是“一个新石器晚期以稻作农业为经济支撑、存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态”。至于它的代表性,世遗说的是“通过大型土台建筑、城市规划、水利系统以及墓葬墓地差异所体现的社会等级制度,使该遗址成为早期城市文明的杰出范例(These ruins are an outstanding example of early urban civilization expressed in earthen monuments, urban planning, a water conservation system and a social hierarchy expressed in differentiated burials in cemeteries within the property)”,这就很清楚,是说明它的发展程度和区域特点了。

发表评论 取消回复