在中国西南夷地区战国秦汉时期的考古发现中,常于青铜兵器上见到一种特殊的装饰图像,它们多见于戈的内部和援本部,少数见于剑的茎部或后锋部,斧和啄的銎部也有发现。图像多作单人或多人(以3人、5人最为常见,极少数为2人)双手上举,腿部弯曲呈蹲踞状,人物刻画或繁或简,少数以线条抽象表现,另有不少变体。在过去的考古报告和研究论著中,常被称为“牵手人纹”“蛙人纹”“人首鱼纹”等。与其类似的图像艺术,广泛见于除非洲之外的古代世界,尤以岩画为多见,流行时间极长,是一个具有世界意义的文化现象,国际学界通称为“蹲踞式人形”(Squatting Figure),本文从之。

中国是蹲踞式人形图像发现较多的地区,而且图像载体多样,除了岩画之外,还广泛见于青铜器、彩陶纹饰和玉石器造型等,各界学者论述不少。然而西南夷青铜兵器上所见的同类图像,尚未引起学界的广泛重视,鲜见专题讨论。我们拟在系统收集资料的基础上,廓清其流行和传布的时空范围及特征,结合出土情境和周边地区相关发现,对其功用及文化含义进行分析。西南夷地区出土青铜兵器上的蹲踞式人形图像,是窥探先秦两汉时期中国文化格局变迁与内在联系的重要环节,本文仅是初步的尝试。

一、分布地域与区域特征

据已发表的考古资料,西南夷地区青铜兵器上的蹲踞式人形图像集中分布于滇中高原的滇池地区和滇东高原两个区域,另在黔西南等地区也有发现。

滇池地区带有蹲踞式人形图像的青铜兵器,多数出土于晋宁石寨山、江川李家山、呈贡天子庙、昆明羊甫头等滇文化大型墓地。一般见于等级较高的墓葬,少数见于中小型墓葬。大型墓葬往往一墓出土多件,就现有数量统计,最多的是呈贡天子庙1979M41,多达16件。其他数量较多的墓葬,还有晋宁石寨山M13(10件)、昆明羊甫头M19和M113(均为9件)、江川李家山M51和M68(均为7件)等。这些墓葬,无论是规模还是随葬器物的丰富程度,都堪称滇池地区历年发现墓葬中最为显著的一批。中小型的墓葬,多数一墓出土1件,也有少量墓葬出土2件甚至更多。

除了上述大型墓地之外,在滇池地区的一些小型墓地中,带有蹲踞式人形图像的铜戈也有发现,如江川团山M4和M9、昆明大团山M5以及呈贡石碑村M12、M14、M42、M50各出土1件。

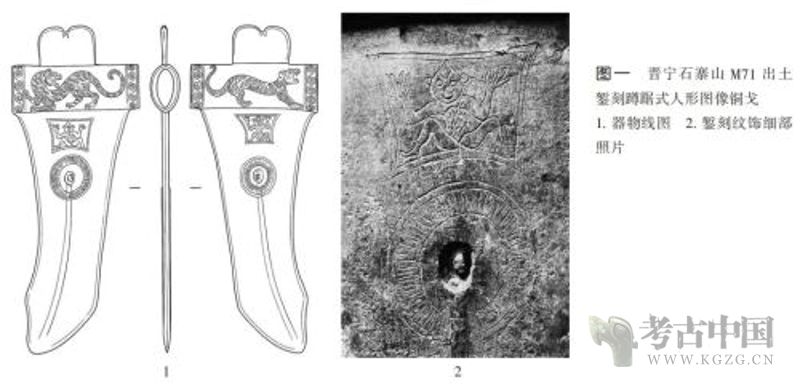

滇池地区青铜兵器上的蹲踞式人形图像,一般是铸造成型,目前仅见1件刻纹的例子,即晋宁石寨山M71∶150戈,錾刻于横銎式戈的援本部(图一)。

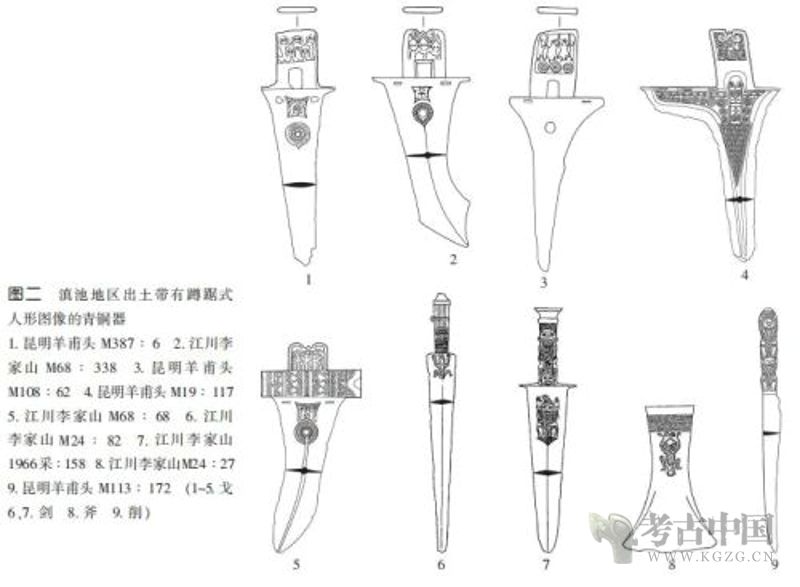

这一区域的蹲踞式人形图像,一般装饰于铜戈的内部和援本部。戈绝大多数为无胡直内式,约有180件,有直援(图二∶1)和曲援(图二∶2)两种;也有少量无胡斜直内直援戈(图二∶3)。在2件有胡直内直援戈上也有发现(图二∶4)。横銎式戈的发现略多一些,有10件左右(图二∶5)。蹲踞式人形图像还有2例见于铜剑后锋部(图二∶6、7),1例见于铜斧的銎侧(图二∶8)。此外,在一件工具铜削的柄部也有发现(图二∶9)。其中2例作人形;2例较为抽象,整体接近于爬行动物。

铜戈上的蹲踞式人形图像较为程式化,装饰于内上者,一般为五人,三大二小,三个形体大者牵手上举,两个形体较小者间插其中(图三∶1~3);装饰于援上者,一般为三人,二大一小(图三∶4、5)。人物多数未表现衣式,也有少量刻画比较具体的例子,例如昆明羊甫头M104∶21铜戈(图三∶6)。多数人物形象的头顶为尖状,有的尖顶上还有卷曲线状的装饰。这种尖顶形状,可能是表现头戴尖顶帽,这可从少数具体刻画了帽子的形象中得到印证,如昆明羊甫头M314∶6、M543∶3铜戈(图三∶7、8)。卷曲线状的装饰,可能是羽毛头饰的简化和抽象表现形式。

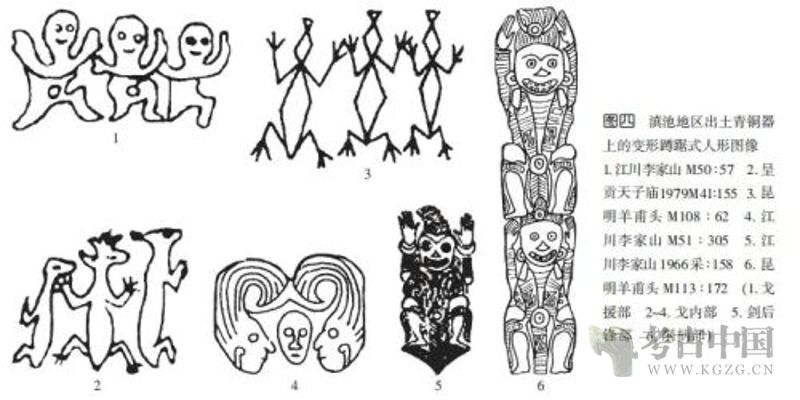

上述程式化的形象十分普遍,但也有少数呈现变体形式。有的戈援上的三人作舞蹈状,手未牵在一起,如江川李家山M50∶57铜戈(图四∶1)。呈贡天子庙1979M41∶155铜戈内上为三只动物作人形直立,前肢上举(图四∶2)。昆明羊甫头M108∶62铜戈内上则为三只单线条画就的似蜥蜴的动物作人形直立,上肢两两相牵(图四∶3)。江川李家山M51∶305铜戈仅于内上表现三个人面,应是一种极端简化的形式(图四∶4)。

装饰于铜剑、斧和削上者,一般为单体表现。作人形者刻画具体,面目狰狞,服饰华丽(图四∶5、6),论者以为是巫师形象。

滇东高原地区的发现,集中于曲靖八塔台和横大路墓地。墓地为长期建墓叠累而成的熟土堆,墓地形式、埋葬制度与滇池地区迥异。出土带蹲踞式人形图像兵器的墓葬,与其他墓葬并无明显的等级差异,这与滇池地区也是不同的。八塔台墓地出土有37件带蹲踞式人形图像的兵器,载体除20件铜戈(图五∶1)外,另有15件见于铜剑的剑茎(图五∶2),2件分别见于铜斧和啄的銎部(图五∶3、4)。单墓出土数量最多的是八塔台二号堆M178,有1件剑、2件戈及1件啄上饰有蹲踞式人形图像;M206出土2件,见于剑和斧;M177、M180、M181、M183、M213、M219、M279、M280八墓各出土2件,均分别见于剑和戈;其余尚有15座墓葬各出土1件,或见于戈,或见于剑。横大路墓地出土有4件带蹲踞式人形图像的兵器,包括2件铜戈和2件铜剑,分别出于4座墓葬。

其他的发现,还见于泸西石洞村和大逸圃墓地、弥勒过洞村墓地、嵩明凤凰窝墓地、东川普车河墓地等,均为一墓出土1件,仅见于铜戈。

滇东高原的蹲踞式人形图像,均为铸造成型,与滇池地区的主要区别在于,在刻画人的四肢时,往往斜向画平行线纹(图六∶1~4);一般为三人牵手上举,少见滇池地区五人的例子,有的是在中间人物蹲踞的膝盖上又刻画出人面(图六∶5);三人中,中间的人形明显大于两边,且一般作蹲踞状,两边人物站立于中间人物的脚上。在滇池地区的考古发现中,也有少量蹲踞式人形图像和上述特征一致,如昆明大团山M5∶4铜戈、昆明羊甫头M19∶117铜戈(图二∶4)等,应是从滇东高原传播而来,或是受其影响而制作。

滇东高原的蹲踞式人形图像也有一些变体,如曲靖八塔台M41∶21铜戈,牵手的三个人物的身体部位均作柱形,中间横向刻画平行线纹,整体像大门的两扇门扉,“门扉”的位置上又有两个人面,这应该是五人牵手的一种变体(图六∶6)。

除上述两个集中分布的区域外,地处黔西南的普安铜鼓山遗址出土有1件残戈模,内部保存完整,其上有三人牵手上举的形象。值得注意的是,其未刻画出呈蹲踞形态的下肢状况,是“半身像”(图七∶1)。类似的发现,还见于同处黔西南的兴义光辉村采集的铜戈(图七∶2)。这种构图方式,尽管数量较少,但陶戈模的发现可能意味着黔西南一带还存在着不同的制造和使用传统。普安铜鼓山作为云贵高原屈指可数的铸铜作坊遗址,其产品不只是供应本地或本族群,还有部分通过贸易或其他途径流通至周邻地区[18]。从带有蹲踞式人形图像的铜戈来看,情况确实如此。如昆明羊甫头M309∶2铜戈(图七∶3)、M387∶7铜戈(图七∶4)和江川李家山M68∶338铜戈(图七∶5)以及越南河内附近的出土器物等,构图形式和普安铜鼓山戈模基本一致。

除上述三个区域外,贵州赫章可乐墓地发现4件带有蹲踞式人形图像的铜戈,分别出土于4座墓葬(M317、M318、M350、M365);云南麻栗坡县杨万乡甚至相距遥远的成都平原也发现有带蹲踞式人形图像的铜戈。这些地方发现的纹饰风格接近滇池地区,应该都是从后者传播而来。

二、年代与文化属性

滇池地区晋宁石寨山墓地第二次发掘共有12座墓葬(M3~M7、M9、M10、M12、M13、M15、M21、M22)出土带有蹲踞式人形图像的铜戈,分属原报告所分四期,年代在西汉初至东汉初之间,历来争议不大。第五次发掘的M71,报告认为相当于第二次发掘的第Ⅱ类墓葬的年代,即西汉文帝五年(前175年)至武帝元狩五年(前118年)之间。

江川李家山第一次发掘中有3座墓葬(M13、M21、M24)出有带蹲踞式人形图像的青铜兵器(戈、剑、斧等),均属报告划分的第一类墓,年代定为战国末期至西汉武帝以前。其后M21出土木柄残片的碳十四测年数据公布,为距今2500±105年,有学者据此认为包括上述3墓在内的第一类墓的年代上限可至春秋晚期,下限在战国中期。但经过汪宁生、法国学者皮拉左里、徐学书、杨勇等国内外多位学者的论证,原报告对墓葬年代的判断得到大多数学者的重新承认。第二次发掘有8座墓葬(M47、M50、M51、M57、M63、M68、M69、M71)出有带蹲踞式人形图像的兵器(铜戈、剑),其中7座属于报告划分的第二期(西汉置郡之后的西汉中晚期),仅有M69属于第三期(西汉晚期至东汉初期)。

呈贡天子庙墓地有2座墓葬出土带蹲踞式人形图像的铜戈,1975M7的年代为汉武帝设置益州郡以前,即西汉初期,或可早至战国末。1979M41的年代,原报告根据碳十四测年数据推断为战国中期,但杨勇提出单纯依靠碳十四测年数据并不可靠,从葬具和随葬器物来看,其与石寨山、李家山及羊甫头墓地很多大墓相近,因此其年代大概应在战国末至西汉早期,其说可从。

昆明羊甫头墓地共有50座墓葬出土带蹲踞式人形图像的青铜兵器(均为戈),根据发掘报告,除了M574由于随葬器物过少不能分期之外,其余49座墓葬分属第一期前段(M19)、第一期后段(M101、M212、M299、M323、M824)、第二期前段(M9、M72、M108、M387、M497)、第二期后段(M90、M104、M115、M150、M195、M413、M520、M527、M580、M725)、第三期前段(M113、M251、M309、M462、M578)、第三期后段(M161、M170、M314、M345、M505、M554、M562、M618、M630)、第四期前段(M10、M48、M155、M328、M340、M373、M390、M466、M543、M547、M552、M781)、第四期后段(M185、M197)。四期的年代分别为战国中期左右、战国后期至秦汉之际、西汉初至公元前109年、公元前109年至西汉末。鉴于第一期年代的推定主要依据碳十四测年数据,而墓地排列有序,大型墓的随葬器物和晋宁石寨山、江川李家山等墓地大型墓差别不大,杨勇修订其四期的年代为战国末至西汉中晚期,是有说服力的。

其余呈贡石碑村、昆明大团山等墓地的年代,都在西汉中晚期。

综上所述,滇池地区出土蹲踞式人形图像的墓葬,年代基本都在西汉时期,上限可至战国末,下限或到东汉初。纵观这些出土单位的年代,还有一些情况值得注意。第一,年代较早的带有蹲踞式人形图像的青铜兵器,一般集中于大墓,中小型墓葬很少发现;到较晚阶段,中小型墓葬中的发现逐渐普遍起来。这或许表明,带有蹲踞式人形图像的器物,在战国晚期到西汉中期或许具有身份等级的象征意义,而随着社会的发展,尤其是随着汉文化的强势进入,原有的等级秩序受到冲击,在一些等级不高的墓葬中也可以见到了。第二,前述蹲踞式人形图像的各种“变体”,主要集中于偏早和偏晚阶段,中间阶段的构图形式比较稳定。偏早阶段者如呈贡天子庙1979M41,可能意味着在“传统”形成之前,经历了一个摸索发展的过程;偏晚阶段者则或许是传统解体、消亡的前奏。

滇东高原地区的曲靖八塔台墓地二号堆共有23座墓葬出土带有蹲踞式人形图像的青铜兵器。除M140、M158、M191、M275四墓无法分期外,据发掘报告,其余19座墓葬分属春秋早期(M279、M280)、春秋中晚期(M205、M206、M209、M213、M219、M224、M265)、战国至西汉早期(M83、M117、M129、M141、M177、M178、M180、M181、M183)、西汉后期(M59)。但孙华指出,该墓地发表的资料,不会早过战国晚期。杨勇进一步分析认为,墓地的年代应以西汉为主,上限最早至战国晚期,一直使用至新莽时期,甚至到东汉早期。横大路墓地有4座墓葬出土带蹲踞式人形图像的青铜兵器(剑、戈),它们的年代应和八塔台墓地大体同时。滇东高原其余出土带蹲踞式人形图像铜戈的墓葬,如泸西石洞村M4、M55和M58,泸西大逸圃M6和M135,年代应在战国末期至西汉中晚期;嵩明凤凰窝墓地报道简略,无法确认出土单位,但墓地的整体年代也大致在战国晚期到西汉时期。

出土戈模的普安铜鼓山遗址,第三次发掘者认为该遗址的年代上限在战国或稍早,下限为西汉晚期。由于正式报告没有发表,共出器物的情况不清楚,无法验证这一判断。综合三次发掘的情况,杨勇认为该遗址的年代在战国中晚期至西汉,从上述周边地区蹲踞式人形图像的年代来看,应是可信的。

综上可知,西南夷地区蹲踞式人形图像的出土单位,包括数量较多、集中分布的滇池地区和滇东高原两个地区,乃至虽然发现数量少,但出土有戈模,产品可能向周边地区传布的黔西南地区,年代集中在战国晚期到西汉时期。

在文化属性上,过去对以八塔台墓地为代表的滇东高原青铜文化与滇池地区以石寨山墓地为代表的青铜文化之间的关系,有一些不同看法,有同属滇文化(或称石寨山文化)的不同地方类型、不同考古学文化等不同意见。本文不对此问题展开论述,但从蹲踞式人形图像的情况来看,包括前述“载体”、纹饰构图以及出土单位所体现的社会结构等差异,我们支持它们是两个不同的考古学文化的意见。

三、功用与文化含义

关于蹲踞式人形图像的功用与文化含义,文献无征,只能结合出土情境、载体(通常是铜戈)的功用以及周边地区的相关发现进行一些分析。滇文化中由于具有较多的图像资料,更具备分析的条件。

滇文化的墓葬虽然多经盗扰,器物脱离原生位置的现象很普遍,但也有一些大墓保存较好。在这些墓葬中,戈和矛、斧、钺、锤、叉等仪仗用器,多半是成堆地聚在一起。一般而言,这些仪仗用器和可能系墓主生前佩带使用的实用兵器(如铜剑),在墓室中分别放置在不同的位置。例如石寨山M3,铜戈和斧放在棺外椁室南边东段,剑放在棺内;M6的铜戈放在椁室东北角,和大堆仪仗器放在一起,剑放在棺内;M71的随葬器物主要放置在墓室南部,分3层摆放,上层是以剑为主的兵器,下层主要放置戈、啄、钺等长柄兵器和锄、斧、凿等工具,均成对放置。昆明羊甫头M113墓室被盗,器物主要出土于椁板下的腰坑,腰坑内的器物分5层放置,戈等带柲铜兵器和竿头饰主要出于第1层和第5层,第2层也有发现,其他种类的青铜兵器主要出于第4层。江川李家山M47的铜戈和其他仪仗器放在覆盖于主棺上的“珠襦”上;M51的兵器、仪仗器放置于棺下;M57的长柄兵器和仪仗器放置于棺底板下;M68棺下沿椁中线主要放置长柄兵器和仪仗器;M69的铜戈和竿头饰放置于陪棺下。呈贡天子庙1979M41的铜戈,集中放置于椁室东南角的底板上,原本可能成捆成束装在一长2、宽0.6米的髹漆木箱内。带有蹲踞式人形图像的青铜兵器,均未见使用磨损痕迹。从上述情况来看,滇文化中的铜戈,不能和普通兵器等而视之。

铜戈装配有漆木柲,大多数今已不存,但在少数墓葬内保存较好,如昆明羊甫头M113。该墓出土的漆木柲多施红、黑、褐色漆进行彩绘,纹饰以各种繁缛的几何纹为主,也见有少量的动物纹。装配在带有蹲踞式人形图像铜戈上的漆木柲,完整的长度在70~85厘米之间,戈与柲之间的结合有“楔孔式戈柲”和“无缝戈柲”两种,以前者为主。仔细观察这些资料的照片(图八),无论是哪种方式,结合都极不牢固,难以在实战中完成勾、啄等攻击行为。从长度来看,东周时期中原地区即便是用于步战的短柲戈,全长也在110~160厘米之间,以150厘米左右最为集中。滇文化的图像资料中,有不少战争场面,多数见于铜鼓、贮贝器等大型器物上的立体装饰,人物所持兵器一般为剑和矛,目前尚未见到持戈作战的情景。因此这些装饰繁缛的铜戈,如云南的考古工作者已经认识到的,极有可能属于礼仪用器。

昆明羊甫头M113除了戈之外,一同作为礼仪用器的,尚有矛、啄、戚、斧、钺、狼牙棒等兵器,凿、锛、卷刃器等工具,锄、锸、镰等农具,双钺形、人形和鱼形的仪仗器等。我们曾经对其中以动物或人物形象为主的仪仗器(我们称之为“竿头饰”)的功用进行过研究,认为其是专用于丧礼。上述这些制作精美、装饰华丽的各类青铜器,包括戈在内,一般不见使用痕迹,应当都是在丧礼之前专门制作,在丧礼过程中为举行某种仪式使用,或许意味着墓主人在军事、农业、手工业等领域内的控制权,丧礼结束之后即随葬于墓中。

晋宁石寨山M13出土的一件铜鼓残片上,可见有两个身披豹皮和虎皮的女巫,长长的兽尾高翘在身后,在后面另一个敲击乐器的女巫指挥下,执戈以舞(图九∶1);呈贡天子庙1979M41出土的一件铜鼎三足正面,均浮雕一巫师形象,巫师头戴羽冠,身着铠甲,一手持法具,一手持兵器(图九∶2),在报告结语所列人物图像表中又称为“持戈武士”。这些图像资料中戈的长度,从其与人体的比例看,大致与羊甫头M113等墓葬出土的带柲戈相当。可见除了用作仪仗器,戈在滇文化中还被用作巫师的法具。从蹲踞式人形图像与丧葬活动的密切关系来看(说见下文),我们认为巫师持此法具,可能正在主持丧仪中的某种活动。正因戈的功能并不单一,而且两者均与丧葬活动密切相关,所以在滇文化墓葬中出土的蹲踞式人形图像,通常只见于戈,而少见于其他仪仗器。

八塔台文化中的图像资料极少,无从推测带有蹲踞式人形图像的铜戈、剑的使用方式,不过由滇文化的情况,有理由推测这一区域的巫师所使用的法具可能与滇文化有所区别,除戈之外,剑也应是常用法具。作为这种推测的一个旁证是,在西南夷地区毗邻的越文化地区,蹲踞式人形图像又常见于铜钺,如湖南省博物馆2件藏品及越南河东、越池等地的出土器物。可见,尽管蹲踞式人形图像在内涵上具有共通的地方,但在具体表现形式、载体等方面又呈现出不同的特点,这在古代世界也是很正常的事情。

在世界范围内,对蹲踞式人形图像内涵的解读有种种不同的意见,汤惠生做了很好的概括,并认为有充分理由将其与萨满教中的祖先崇拜联系在一起。就普遍的层面而论,这个意见是较有说服力的。但萨满教在史前时期分布广泛,每个区域都应具有不同的情况,恐不能一概而论,应当结合不同区域的相关情况具体分析。

应该注意的是,西南夷地区的蹲踞式人形图像,除了见于墓葬出土的青铜兵器外,在岩画中也有发现,如云南沧源、元江它克、麻栗坡大王岩等岩画,贵州龙里巫山、安龙县竜堡村砻上和关岭县牛角井等岩画。广西左江岩画一般也被归入西南系统,蹲踞式人形图像所占比例达到全部岩画内容的85%以上。李飞认为,西南系统岩画一般与崖葬(悬棺葬、岩洞葬)关系密切,广西左江岩画的蹲踞式人形图像,有“腋下生子”的内容,反映了死而再生的美好愿景。此新见颇有说服力,从一个侧面证实了上述我们关于滇文化和八塔台文化墓葬中的蹲踞式人形图像与丧礼有关的推测。

四、余论

中国发现的蹲踞式人形图像,载体不一,形式多样。除了上述西南夷地区及越文化区的情况外,北方地区的蹲踞式人形图像常见于岩画,如大兴安岭、阴山、贺兰山、宁夏中卫、内蒙古巴丹吉林沙漠等地岩画。西北地区除了新疆呼图壁县康家石门子等地点的岩画之外,还见于彩陶纹饰。在中原地区商周甲骨文和金文中,发现有不少文字作蹲踞式人形图像,它们常被古文字学家释为“天”;另有带蹲踞式人形图像的族徽文字。商周时期的青铜器上,也发现有类似图像。尽管载体不一,表现形式也有差异,但其中的共通性是显而易见的。这种共通性,或许表明新石器时代以来不同区域之间精神文化上的联系。随着西周时期中原地区的文化进步,巫觋的重要性不断下降,在中原地区主流文化中就很少见到蹲踞式人形图像的影子了,而周边地区则以各种形式顽强地延续下来。

值得注意的是,自童恩正提出“边地半月形文化传播带”以来,北方地区和西南地区的诸多文化共性引起了学界的关注,并大多以传播的角度来加以解释。从我们过去考察的竿头饰和本文所探讨的情况来看,我们认为这种共通性,主要是由于史前时期双方相近的信仰,当然也不排除在具体的个案中,确实有传播的情况存在。这个问题十分重要,牵涉面极广,而蹲踞式人形图像正是开展这类精神领域考古学研究的重要材料,今后应该结合更多的资料加以进一步探讨。

发表评论 取消回复