北魏覆亡,中国北方东西分裂,与南朝形成三国鼎峙之局面。后北周灭齐,杨隋继之,终完成了统一中华的历史任务。上述历程中,北周政权扮演了关键角色。对于北周的历史影响问题,史家多从关陇集团、府兵制等角度切入,成果颇丰。而墓葬文化方面,北周墓葬在北朝隋唐之际墓葬演进过程中的地位亦不应被忽视。

北周墓葬研究中,倪润安的成果最具代表性。他以硕士论文为基础,[1]发表多篇文章,探讨了北周墓葬地上设施[2]、地下结构[3]、随葬俑群[4]等问题,对北周墓葬特征有较全面的论述,建立了北周墓葬的分期框架。倪润安在研究中,尤其强调墓葬变化与礼制的联系。总体而言,北周墓葬研究数量有限,[5]但北周墓葬面貌已得廓清,这为之后研究奠定了较为坚实的基础。

就目前情况看,关于北周墓葬面貌的成因、北周墓葬文化在隋唐时期的影响等问题,尚缺乏系统论述,仍有一定讨论空间。本文欲从梳理墓葬材料出发,概述北周墓葬面貌,并阐释北周墓葬面貌的渊源及形成背景,进而分析北周墓葬文化对关中隋唐墓葬的影响。

一、北周墓葬面貌概述

西魏北周,一脉相承。不过,目前所见西魏墓葬数量太少,[6]难以成为独立研究对象,故而本研究将以北周纪年墓葬材料为基础(附录)。

这些墓葬集中分布于今陕西西安、咸阳一带与宁夏固原地区,两地墓葬面貌一致,并未体现地域差别。根据材料实际情况,本文将从墓葬形制、俑群与墓葬等级表现三个角度,来勾勒北周墓葬的基本面貌。

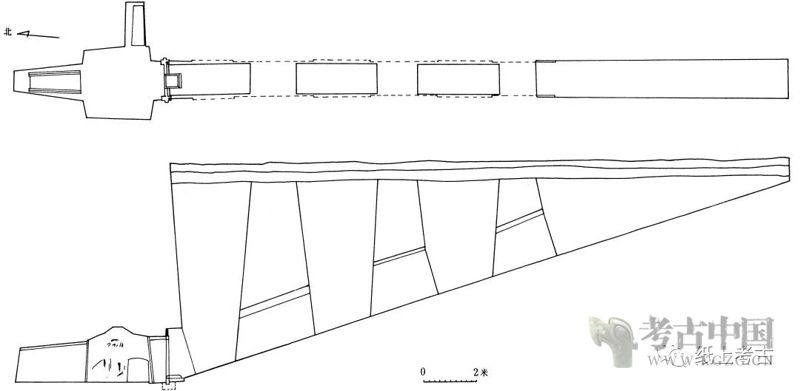

关于北周墓葬地上设施,考古材料非常有限,[7]形制研究集中于墓葬地下部分。北周墓葬形制最大特点,在于土洞墓占绝对主流,上自帝王下至普通官吏通用之(图一)。砖室墓目前仅见李诞墓和安伽墓两例,墓主均为来华外国人。北周墓葬主室规模均甚狭窄,鲜有边长超过四米的例子,于墓室后壁或侧壁开辟龛状墓室以安置葬具的做法则颇为流行。北周墓葬中,普遍采用斜坡墓道,[8]墓道设3个以上天井的做法较为常见。

▲ 图一 独孤藏墓形制

(采自贠安志:《中国北周珍贵文物》,陕西人民美术出版社,1993年,第78页)

北周随葬品以陶俑为大宗。陶俑的使用似仅限品官,[9]目前尚无单座墓葬出土陶俑超过300件的例子。北周陶俑造型特征明显,镇墓兽呈匍匐状,人物俑均半模制成,平背、矮小、做工粗糙(图二)。倪润安以建德年为界将北周陶俑分作前后两期,符合实际情况。[10]组合方面,杨泓将北朝俑群分作镇墓俑、出行仪仗、侍仆舞乐与包括模型明器在内的庖厨操作俑四组,[11]北周俑群亦由此四组构成,唯其中不见舞乐俑。另外值得一提的是,北周墓葬多仅随葬鞍马而少见牛车。就目前所知,牛车见于新昌公夫人拓跋氏墓、谯国夫人步六孤须蜜多墓与谯国太夫人权氏墓[12]与吐谷浑晖华公主夫妇墓[13]。这些墓葬,或无男性墓主,或由女性墓主先葬。可见在西魏北周墓葬中,偶有出现的牛车不仅显示出了较明确的性别指向性,似乎还具备一定等级意义。

▲ 图二 北周武帝孝陵出土的部分陶俑

(采自陕西省考古研究所、咸阳市考古研究所:《北周武帝孝陵发掘简报》,《考古与文物》1997年第2期,第9-23页)

北周墓葬等级表现整体模糊,能彰显墓主品级的因素非常有限。无论墓室形制、规模,抑或陶俑数量、种类,均未显示出与墓主身份之间的明确关联。墓葬天井、小龛之数量,亦难言有制度化表现。细究之,唯墓道长度存在一定等级指示意义。北周时期品官墓墓道长度基本均在20米以上,且墓主品级在正九命以上的墓葬中,[14]除莫仁相墓与匹娄欢墓外,墓道长度均超过了40米,武帝孝陵墓道甚至近70米,九命以下品官墓葬则鲜见墓道超过40米的例子。[15]墓道长度与墓主身份总体呈现出了对应关系。

同时,来华外国人似不受北周墓葬等级制度的束缚。上文已提到李诞、安伽二人用砖室墓,在土洞墓室大行其道的北周墓葬中显得颇为特殊;另一方面,北周来华外国人墓葬均使用石葬具与石墓门,而其他北周墓尚不见使用石葬具的确证,[16]石墓门也非常少见。

综上可知,北周墓葬普遍使用土洞墓,随葬半模平背俑,等级表现较为模糊,整体呈现出较为粗陋的面貌。这种情况的成因相对复杂,颇有分析、讨论的空间。

二、论北周墓葬面貌的成因

概言之,北周墓葬所受影响主要来自两方面,一为关中本地既有的墓葬传统,一为宇文氏政权出于自身需要对墓葬文化进行的改造。

先说北周墓葬中体现本地墓葬传统的一面,这主要体现在墓室中开龛状后室、侧室与随葬平背俑两点上。

北周墓葬多见于墓室开龛状后室或侧室以置葬具的现象,这种做法应属本地传统。关中十六国墓葬中,类似做法即不少见;[17]关中北魏墓中,陕西邮电学校M2开有东西两龛状侧室,该墓出土永安五铢两枚[18],故年代应在北魏末年;姬买勖墓、韦彧墓[19]则均是西魏时期于墓室中开龛状侧室的实例。倪润安提出前后室墓是北周建德前期(572年以后)随着武帝礼制改革出现的新事物,[20]然而,保定五年(565年)王士良夫妇墓并不支持倪润安的观点,对此,他以隋代王士良入葬后经过改建才形成了前后双室的形态作为解释。然而从王士良墓平面图能看出,该墓玉佩出土于前室西侧棺内,与官员朝服葬有关,[21]棺中埋葬的应为王士良而非董氏,换言之隋代王士良入葬时直接置于前室的可能性更大,似不存在改建墓室的情况。总之在北周墓室开龛置葬具问题上,本地传统似乎是应被首先考虑的方面。

北周墓葬流行的平背俑与关中北魏、西魏陶俑一脉相承,也是延续本地做法的结果。这一点杨泓早已提出,[22]张全民则进行了系统论述。[23]细言之,北周陶俑面貌紧承西魏,而西魏陶俑相对当地北魏陶俑而言,制造水平不见提升,尺寸反有所缩水。[24]宇文氏初据关中,战事不断,国用亦不充裕,明器手工业在此环境下实无进步之可能。另一方面,北周陶俑在发展过程中制作水平逐步提高,倪润安论文中归纳出北周陶俑存在自“旧式”向“新式”的演变,此现象正体现了明器质量的提升。[25]这种演变亦应结合当时历史背景考察。天和三年(568年)“齐请和亲,遣使来聘”[26],周齐通使,北方两政权关系趋于缓和,关中社会、经济发展环境改善,为明器生产水平提升提供了有利条件,北周陶俑新、旧两式过渡恰发生在这一时期。

另一方面,宇文氏政权亦有对北周墓葬面貌加以塑造,最突出、最关键的一点即土洞墓的使用。

北周时除来华外国人外,普遍使用土洞墓,这并非关中传统。北魏时,关中砖室墓并不少见,杨舒墓、[27]邵真墓[28]均用砖室,西魏时期,抚军将军姬买勖仍使用砖室墓。由来华外国人使用砖砌墓室,可知北周时并不缺乏建筑砖室墓的条件与技术。这种情况下,北周墓葬上自武帝下至一般官吏普遍用土洞墓室,原因很可能在于北周政权对丧葬活动进行了管制。换言之,当时墓葬制度,限制了砖室墓的使用。

而土洞墓被广泛使用,会带来一系列连锁反应,北周墓葬中诸多现象均与此有关。

广泛采用土洞墓室,会面临一大问题,即土洞墓室规模会受土壤条件限制。就既有考古材料看,自东汉至隋代,关中地区土洞墓室尚不见长宽均超过4.5米的例子。[29]换言之,以关中的自然条件,挖掘4.5米见方的洞室很可能已近极限。故而即便是北周武帝,所用墓室规模也不过4米见方,与人臣无异。北魏洛阳时代,墓葬等级在形制方面主要体现于墓室面积,墓室面积与墓主身份总体成正比,这种做法为东魏北齐所继承。[30]而在同时期关中地区,墓室规模因使用土洞而受到限制,因此,以墓室面积区分等级的做法显然难以实施,墓葬等级只能转而由墓道长度来彰显,上文已经说到,北周品官墓普遍采用20米以上的墓道,正九命以上官员墓葬墓道则超过40米,正体现了这一点。

北周墓葬天井数量的激增,应是墓道长度与墓主身份挂钩后的连锁反应之一。北周以前,关中墓葬不乏于斜坡墓道开天井的例子,但数量不超过2个。[31]而北周时起,拥有3个以上天井的墓葬大量出现。这一现象,若结合北周墓葬等级表现考察,亦不难得到解释。当墓道长度成为体现墓主身份的重要载体,大体量斜坡墓道的施工势必更为频繁,由考古材料看,墓道长度超过20米的例子在关中东汉墓中非常少见,在十六国、北魏墓中略有增多,但仍属少数;[32]而目前已发现的北周墓中,墓道长度在20米以上者占到了一半以上。在墓道整体增长的情况下,施工效率问题无疑会愈发凸显。与大开挖相比,多开天井在墓道实际施工中具有技术层面的优势,能提供更多作业面,减少土方量,大大提高施工效率。[33]在墓道长度彰显墓主等级、对长斜坡墓道需求增加的背景下,在墓道建设中开多天井的做法显然更易得到普及,即为天井数量的增加提供了契机。

北周墓葬壁画保存普遍不佳,不过根据残存的一些材料,可见天井数量的增多又进一步影响了北周墓葬壁画的题材与布局。东魏北齐壁画墓墓道多绘制通幅出行仪仗场面,湾漳大墓、[34]茹茹公主墓[35]等均是典型例证,而北周高等级墓葬中天井、过洞部分不具备绘制此类大幅壁画的条件。李贤墓是目前所见壁画保存最完整的北周墓葬,该墓对天井、过洞东西两侧壁面的处理方式为绘制不连续的单幅人物形象,并在人物上部绘制红色条带,[36]宇文猛墓情况类似,安伽墓天井两侧壁人物则有边框围绕。[37]这种图像配置直接影响到了潼关税村隋墓,[38]并在唐代进一步衍生为以影作木构为边框在内绘制人物的形式。

宏观来看,北周墓葬的面貌是以关中本地墓葬传统为基础并根据自身需要加以改造的结果,改造的核心,在于土洞墓被全面使用。这一局面的成因则应结合当时历史背景进行考察。北魏覆灭后,主要政治遗产为关东政权所继承,而关中政权则“融冶关陇集团胡汉民族之有武力才智者,以创霸业”,[39]受洛阳影响有限。这种情况下,北周墓葬面貌很难不受关中本地传统影响。另一方面,关中政权在政治、经济、文化等方面均是当时三大政权中落后的一方,[40]故创设府兵以夯实军事基础、虚饰《周官》以增强内部凝聚力,这些举措无非都是“穷则思变”之举。土洞墓得到推广,正与当时关中政权相对贫弱的历史背景相关。土洞墓是一种相对节俭、简便的做法,而营建砖室墓时,备砖会对丧家造成不小的负担,[41]显然,前者容易获得关中统治者的接纳与推广。北周品官墓不用石质葬具、罕见石门等石质设施的现象,亦能从这一角度得到解释。要言之,北周墓葬面貌整体粗陋、简朴,与关中政权面临的实际情况有密切关联。

历史进程是带有偶然性的,起先处于弱势地位的北周在与北齐的争夺中笑到了最后,杨隋篡周,结束了中华的分裂,统治者同样出自关陇集团的李唐最终取代隋朝,创立了有世界影响的大一统帝国。在这一历史进程中,北周墓葬文化中若干因素亦渗透进了关中隋唐墓葬,对后者的面貌造成了不容忽视的影响,其中,以土洞墓的使用影响最为显著而深远。

三、北周墓葬文化对关中隋唐墓葬的影响:以形制为中心

关中隋墓相比北周墓葬而言,虽然在陶俑形态等方面发生了明显的变化,但因延续了北周时使用土洞墓的基调,故而并未较北周墓葬发生本质上的变化。

根据刘呆运的整理,[42]可知关中隋墓在形制方面仍以斜坡墓道土洞墓为绝对主流,墓道开多天井的做法亦得延续,与北周时相比主要变化在于墓室开龛置葬具的做法迅速消失。目前所知隋墓形制的特例,来自两座隋代皇室成员墓葬——潼关税村隋墓与李静训墓,[43]它们分别以圆形砖室与竖穴土坑作为墓室。

土洞墓继续作为主流形制,导致在关中隋墓中,同样存在墓道长度与墓主等级挂钩的现象。刘呆运在论文中提出了类似观点,惜未详述。[44]关中隋墓按照墓道长度可分三等:墓道超过30米者墓主为李和、[45]姬威、[46]独孤罗[47]等人,官品均在从一品以上,被认为属废太子杨勇的潼关税村壁画墓墓道更是超过了50米;墓道长度在10米以上、30米以下者墓主均为品官,官阶一般不高于正二品;墓道在10米以下者墓主基本无品级。[48]天井数量与墓道长度存在模糊的相关性,但两者未表现出严格的对应关系。

土洞墓可以满足割据政权一时的需要,但对于大一统帝国而言终究显得过于简陋。杨坚篡周基本属和平过渡,加之隋代国祚短暂,墓葬面貌难以发生根本改变。关中墓葬面貌整体性的变化,至李唐始告完成,具体表现即建立了一套以砖室墓的使用为核心的墓葬等级制度。

宿白、[49]齐东方[50]指出,唐代关中地区砖室墓的使用与墓主身份挂钩,安史之乱以前砖室墓墓主一般为三品以上官员或贵族,这点已为学界广泛接受。考虑到北周、隋代砖室墓于关中式微但并未断绝,仍有上文提到的李诞墓、安伽墓、潼关税村隋墓等实例,故而唐代关中砖室墓的使用,应被理解为一种本地既有但非主流的墓葬建筑方式被重新纳入丧葬制度,且被赋予了等级意义。

同时,唐代墓葬等级制度的形成并非一蹴而就,唐高祖、太宗时期墓葬材料中,砖室墓目前仅见淮安郡王李寿墓[51]与太宗女长乐公主墓[52]两例,同时期两位正三品官员——左卫将军独孤开远[53]与民部尚书戴胄[54]则仍旧使用土洞墓。这种情况显示高宗以前,砖室墓使用人群尚未推广至三品以上官员,墓葬等级制度仍处于草创期。

综合上述情况,可见唐代砖室墓使用制度的逐步形成体现出了独立发展的特点,并无受外来影响的证据,本质上是对于北周以来土洞墓传统的破坏与改造。另一方面,唐墓仍普遍采用长斜坡墓道,北周时于墓道开多天井的做法入唐以后仍旧流行。

四、论周隋之际陶俑形态的“突变”

关中隋墓基本延续了北周时期奠定的基调。不过,在陶俑方面,入隋以后北齐风格陶俑在短时间内取代了既有的北周样式陶俑(图三),变化不可谓不大,将此现象称为“突变”应不过分。陶俑的变化容易给人造成周隋墓葬变化剧烈的观感,影响研究者对周隋墓葬关系的判断。因此,关于陶俑“突变”的性质,实有讨论的必要。

▲ 图三 潼关税村隋墓出土的部分陶俑

(采自陕西省考古研究院:《潼关税村隋代壁画墓》,文物出版社,2013年)

分析周隋陶俑突变问题,需了解关中隋俑的面貌,于此问题,张全民近来著文作了较系统的归纳。[55]他在文中亦涉及到了周隋陶俑变化问题,从陶俑造型、工艺等角度,论证了关中隋俑“突变”是关中陶俑受北齐邺城风格陶俑影响的结果,可从。[56]

周隋之际关中陶俑形态“突变”显然不是陶俑风格的自然演进能解释的,这一现象背后很可能涉及工匠流动。若结合考古发现与具体历史事件,可进一步推测邺城工匠流入关中具体时间可能为580年,以韦孝宽平尉迟迥作乱为契机。目前所知年代最晚的北周墓葬即于平尉迟迥之乱当年下葬的韦孝宽墓,此墓陶俑尚无受关东影响的痕迹,而开皇二年(582年)李和墓中,已经出现关东风格陶俑。工匠于尉迟迥之变后进入关中,所造成的影响恰不至于在平乱当年下葬的韦孝宽墓中体现出来,而此后他们的产品在北周故地被接受,又能与李和墓的情况相契合。

▲ 表二 北周与隋代陶俑组合比较表

另一方面,周隋之际关中陶俑的“突变”仅限于陶俑工艺与形态层面,并未影响陶俑组合。文帝时期相对于北周的变化实非常有限,绝大多数北周陶俑种类均被保留,北周墓葬中只见鞍马而不出牛车的特征也得以延续(表二)。新增的门吏俑、缀饰摇叶的骑马仪仗俑等品种源自北齐,但无一得到普及。关中隋俑若干特点至隋炀帝时才初见端倪。

论者多将周隋之际陶俑“突变”的深层次原因归结于礼制的变化,以倪润安的观点最具代表性,他认为“从俑群分期和型、式变化深受礼制变迁的影响来看,北周俑群是西魏、北周最高统治者强力操纵礼制的衍生品,注定了它们一旦失去统治者的支持,也就缺乏足够的自我生存能力,难以长期维持。”具体说来,开皇三年(583年)牛弘等人新定礼制决定了北周风格陶俑“被抛弃、被取代”的命运。[57]然而正如上文所示,周隋之际关中陶俑形态虽然有“突变”,但该时段俑群组合并无大的变化。如果说礼制变化影响墓葬陶俑,那为何陶俑形态能受到显著影响而陶俑组合却基本维持原状?况且除了陶俑组合之外,在墓葬形制、等级表现等方面,隋初墓葬与北周墓葬相比均未发生本质变化。退一步说,牛弘修改礼制是开皇三年以后的事件,新礼制又如何能影响到开皇二年(582年)李和墓中的陶俑?

上文已经提到,北周陶俑以半模平背为特征,代表了北周墓葬中延续本地北魏时期墓葬文化的一面;而在相对平稳的社会背景下,北周陶俑也呈现出了逐步改良、质量逐步提高的趋势,具体表现即倪润安所论陶俑自“旧式”向“新式”的演变。北方统一后,长安成为国都,关东的文化与资源向西汇聚属大势所趋,北齐风格陶俑造型更为生动,质量明显优于带有关中“乡野鄙俗”色彩的北周风格陶俑,其在关中的迅速流行,属于符合常理的结果。《隋书》卷七三“梁彦光传”称:“齐亡后,衣冠士人多迁关内,唯技巧、商贩及乐户之家移实州郭。”[58]“州郭”应指随着邺城被毁而兴起的相州。这条记载,似综合了北周灭齐与隋平尉迟迥之乱两大事件造成的变动,前一次变故中,迁入关中者由“衣冠士人”构成,而由考古材料,可推测后一次变故或造成了邺城工匠的东移,为关中陶俑带来了全新的面貌,不过,这一全新面貌仅限于陶俑形态与工艺,并未触及陶俑组合,换言之,关中隋俑较北周陶俑发生的深层次变化实际非常有限。

五、小结

北周墓葬可被视作宇文氏政权结合关中既有墓葬传统与自身现实需要的产物,具体说来,关中传统体现于龛状侧室、平背俑等方面,而北周时建立了使用土洞墓的制度,导致了多天井长斜坡墓道长度与墓主身份挂钩等一系列现象。北周墓葬总体呈现出粗糙、简陋的面貌,与同时期代表北魏以来“正统”的北齐墓葬相比差异明显。

隋代关中引入北齐陶俑造型,取消了在墓室中开龛状后室、侧室的做法,标志着关中隋墓对当地北魏以前旧俗的舍弃。然而,由于土洞墓使用制度的延续,造成关中隋墓在形制与等级制度上与北周类似,而陶俑的变化亦只停留在形态层面。由此可见,关中隋墓演进的主旋律,仍旧是对北周墓葬的继承。

关中唐墓在隋代基础上,更进一步,重新将砖室墓纳入等级序列,打破了北周以来全面采用土洞墓的传统,逐步形成了一套富有自身特色的墓葬等级制度。

由此可见,北周隋唐之间关中墓葬文化虽有受外来影响,但主流是独立发展。

在论及隋唐墓葬文化渊源时,研究者多引述陈寅恪的著名论断:“隋唐之制度虽极广博纷复,然究析其因素,不出三源:一曰(北)魏、(北)齐,二曰梁、陈,三曰(西)魏、周。……此(西)魏、周之源远不如其他二源之重要。”[59]在礼仪、文化、政治制度等领域,西魏北周一源在隋唐时期造成的影响确实有限。然而墓葬文化的演进遵循自身特点,直接套用上述论断未免牵强。如本文所述,隋代至唐初,源自北齐的因素并未动摇关中墓葬的基本面貌,墓葬中来自南朝的影响目前看来更是无从谈起,而北周一源在关中隋唐墓葬文化形成过程中则占有举足轻重之地位。

注释

[1] 倪润安:《西魏北周墓葬研究》,北京大学硕士学位论文,2001年。

[2] 倪润安:《北周墓葬“不封不树”辨析》,《中国典籍与文化》2006年第2期。

[3] 倪润安:《北周墓葬的地下空间与设施》,《故宫博物院院刊》2008年第1期。

[4] 倪润安:《北周墓葬俑群研究》,《故宫博物院院刊》2005年第1期。

[5] 史君墓、安伽墓、李诞墓、康业墓等北周时期来华外国人墓葬自发现后即成为学界热点,然而绝大多数研究者着眼于这些墓葬的特殊性,讨论集中在墓主族属、信仰等问题,而将这些墓葬视作北周墓葬纳入同时期墓葬文化大背景中的研究则非常有限。

[6] 目前西魏墓材料较完整者仅侯义墓与谢婆仁墓,分别见:咸阳市文管会、咸阳博物馆:《咸阳市胡家沟西魏侯义墓清理简报》,《文物》1987年第12期;刘卫鹏:《咸阳西魏谢婆仁墓清理简报》,《考古与文物》2003年第1期。蓝田发现的西魏纪年墓形制破坏严重,仅有随葬品信息,见阮新正:《陕西蓝田县发现的西魏纪年墓》,《考古与文物》2006年第2期。至于早年发掘的姬买勖墓、邓子询墓,目前只有零星报道,只能略知其概况,分别见:陕西省文物保护研究院:《二十世纪五十年代陕西考古发掘资料整理研究·下》,三秦出版社,2015年,第62—64页;陕西省文物保护研究院:《二十世纪五十年代陕西考古发掘资料整理研究·上》,三秦出版社,2015年,第137—139页。

[7] 倪润安:《北周墓葬“不封不树”辨析》。

[8] 王士良墓用竖井墓道,是为特例。

[9] 目前发现的北周官员墓中,墓主官阶在正七命以下者寥寥,这一群体是否能随葬陶俑是个值得进一步关注的问题。

[10] 倪润安:《北周墓葬俑群研究》。

[11] 杨泓:《北朝陶俑的源流、演变及其影响》,《中国考古学研究》编委会:《中国考古学研究——夏鼐先生考古五十周年纪念论文集》,科学出版社,1986年,第268—276页。

[12] 邢福来、李明:《咸阳发现北周最高等级墓葬》,《中国文物报》2001年5月2日。

[13] 刘呆运、赵占锐、呼啸:《陕西西安郭庄西魏北周墓》,《大众考古》2016年第2期。

[14] 包括建于北周,墓主最后下葬于隋的墓葬,例如鹿善夫妇墓,鹿善北周下葬时官至正九命。鹿善墓材料见陕西省考古研究院、咸阳市文物考古研究所:《陕西咸阳隋鹿善夫妇墓发掘简报》,《考古与文物》2013年第4期。

[15] 叱罗协墓墓道长约60米,仅次于武帝孝陵,而墓主最高官衔为九命,未达正九命。叱罗协为宇文护心腹,曾官至柱国大将军,随着宇文护见诛而“免黜罢归”,后被武帝重新启用为屯田总监。叱罗协能使用这种规格的墓葬和他“旧望隆重”是分不开的,不能排除背后还有宇文邕许其厚葬以示宽大的可能。

[16] 匹娄欢墓出土的石棺,可能是其妻西魏时期下葬时的葬具。郭生墓的石棺可以确定是郭生西魏时期下葬时使用的葬具,石棺中上下叠压三具遗骸,郭生在最下,未受扰动,显然不是北周时期重新入殓的。

[17] 咸阳市文物考古研究所:《咸阳十六国墓》,文物出版社,2006年。

[18] 咸阳市文物考古研究所:《陕西邮电学校北朝、唐墓清理简报》,《文博》2001年第3期。

[19] 韦彧墓尚未见正式报道,目前可参考的信息主要来自田小利、孙新民、穆晓军:《长安发现北朝韦彧夫妇合葬墓》,《中国文物报》1999年11月14日。韦彧葬于北魏,而其妻柳氏葬于西魏,以目前发布的材料,尚不能排除韦彧墓侧室开于西魏的可能,故而此处将之视作西魏的例子。

[20] 倪润安:《北周墓葬的地下空间与设施》,第62—67页。

[21] 韦正:《东汉、六朝的朝服葬》,《文物》2002年第3期。

[22] 杨泓:《北朝陶俑的源流、演变及其影响》,第273—274页。

[23] 张全民:《略论关中地区北魏、西魏陶俑的演变》,《文物》2010年第11期。

[24] 这一点韦彧夫妇墓体现得非常明显,韦彧葬于北魏孝昌二年(526年),随韦彧下葬的陶俑一般在25厘米以上,而夫人柳氏葬于西魏大统十一年(550年),属于她的陶俑尺寸在13—16厘米。

[25] 倪润安:《北周墓葬俑群研究》。

[26] 令狐德芬:《周书》卷五《武帝上》,中华书局,1971年,第75页。

[27] 崔汉林、夏振英:《陕西华阴北魏杨舒墓发掘简报》,《文博》1985年第2期。

[28] 陕西省文物管理委员会:《西安任家口M229号北魏墓清理简报》,《文物参考资料》1955年第12期。

[29] 关中地区东汉至北朝土洞墓墓室尺寸的统计可参考李云河:《关中地区东汉至北周墓葬的考古学研究》,北京大学博士学位论文,2018年,附表A—E;关于隋墓墓室尺寸的统计可参考拙著:《北朝晚期至唐初墓葬的演变》,北京大学博士学位论文,2018年,表3.4。

[30] 关于北魏洛阳时代与北齐墓葬等级问题,讨论颇多,最近成果为王音:《北朝晚期墓葬形制研究——以北魏洛阳时代至北齐都城地区的墓葬为例》,《故宫博物院院刊》2018年第3期。

[31] 李云河:《关中地区东汉至北周墓葬的考古学研究》,附表A—D。

[32] 李云河:《关中地区东汉至北周墓葬的考古学研究》,附表A—D。

[33] 傅熹年:《唐代隧道形墓的形制构造和所反映的地上宫室》,文物出版社编辑部:《文物与考古论集》,文物出版社,1986年,第322—343页。

[34] 中国社会科学院考古研究所:《磁县湾漳北朝壁画墓》,科学出版社,2003年。

[35] 磁县文化馆:《河北磁县东魏茹茹公主墓发掘简报》,《文物》1984年第4期。

[36] 宁夏回族自治区博物馆,宁夏固原博物馆:《宁夏固原北周李贤夫妇墓发掘简报》,《文物》1985年第11期。

[37] 陕西省考古研究所:《西安北周安伽墓》,文物出版社,2003年,第6—10页。

[38] 陕西省考古研究院:《潼关税村隋代壁画墓》,文物出版社,2013年。

[39] 陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿·唐代政治史述论稿》,生活·读书·新知三联书店,2004年,第234页。

[40] 黄永年:《六至九世纪中国政治史》,上海书店出版社,2004年,第41—47页。

[41] 周一良:《魏晋南北朝史札记》,中华书局,2007年,第189—190页。

[42] 刘呆运:《关中地区隋代墓葬形制研究》,《考古与文物》2012年第4期。

[43] 中国社会科学院:《唐长安城郊隋唐墓》,文物出版社,1980年,第3—28页。

[44] 刘呆运《关中地区隋代墓葬形制研究》,第91页。

[45] 陕西省文物管理委员会:《陕西省三原县双盛村隋李和墓清理简报》,《文物》1966年第1期。

[46] 陕西省文物管理委员会:《西安郭家滩隋姬威墓清理简报》,《文物》1959年第8期。

[47] 赵强、姜宝莲、郭明卿:《隋独孤罗墓的发现和研究》,《华夏考古》2017年第2期。

[48] 此前,有多位研究者涉及过关中隋墓的等级问题,其中以孙秉根的论述最有代表性,详见孙秉根:《西安隋唐墓葬的形制》,《中国考古学研究》编委会:《中国考古学研究——夏鼐先生考古五十周年论文集(二)》,科学出版社,1986年,第151—190页。他强调隋墓等级基本符合《通典》卷八六中“三品已上”、“七品已上”、“八品已下,达于庶人”的划分方式,之后申秦雁、齐东方、石文嘉等研究者或多或少受到了这一论断的影响。细究之,《通典》的相关记载仅涉及丧礼中“轜车”一项,而《隋书》卷八《礼仪三》有更为系统、详细的规定,涉及监丧、诸重、轜车、执绋、碑碣等方面,综观《隋书》关于丧礼的规定,可见三、四品之间并不能构成一条绝对明确的界限,现有的墓葬材料亦难以支持隋三品以上官员墓葬较其他墓葬存在明显差异的论点,七、八品之间似乎也不构成显著等级界限。

[49] 宿白:《西安地区的唐墓形制》,氏著:《魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛》,文物出版社,2011年,第148—159页。

[50] 齐东方:《试论西安地区唐代墓葬的等级制度》,北京大学考古系:《纪念北京大学考古专业三十周年论文集(1952-1982)》,文物出版社,1990年,第286—310页。

[51] 陕西省博物馆、文管会:《唐李寿墓发掘简报》,《文物》1974年第9期。

[52] 昭陵博物馆:《唐昭陵长乐公主墓》,《文博》1988年第3期。

[53] 陕西省文物保护研究院:《二十世纪五十年代陕西考古发掘资料整理研究·下》,第89—94页。

[54] 张小丽、朱连华:《唐太宗民部尚书戴胄夫妇墓的新发现》,《文物天地》2015年第12期。

[55] 张全民:《略论关中地区隋墓陶俑的演变》,《文物》2018年第1期。

[56] 张全民:《略论关中地区隋墓陶俑的演变》,第78页。另外,张全民认为北周风格陶俑至开皇末期才淡出关中,此说不确。北周风格陶俑与受关东影响的新式陶俑共存的情况集中于开皇九年(589年)以前,585年皇甫谦墓、586年刘侠墓、589年张綝墓使用北周风格陶俑的同时,582年李和墓、585年宋虎墓、586年侯子钦墓、589年宋忻墓中均已使用新式陶俑。至于王士良墓、尉迟运墓、侯子钦墓、吕武墓、王昌墓等例,或涉及墓主跨朝代合葬,或为迁葬墓,这些墓葬中的北周风格陶俑应随葬于北周,不应以这些墓葬最后形成的年代讨论北周风格陶俑的消失时间问题。

[57] 倪润安:《北周墓葬俑群研究》,第46页。

[58] 魏征:《隋书》卷七三《梁彦光传》,中华书局,1973年,第1675页。

[59] 陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿·唐代政治史述论稿》,第1-2页。

发表评论 取消回复