曾经和一位考古界的朋友谈到古器物的定名,他说:用古文献中的名称来为今天我们考古发现中的器物定名,实在太难了。比如碗,你说它和杯、盏怎么区别?还有饭碗、茶碗、酒碗,究竟有什么不同?

这的确不是一件很容易的事,但并非不可尝试,虽然不能做得精确。而这种区分,古人本来也不是很严格。

近世使用的“碗”字,古写作“盌”或“椀”。《玉篇·皿部》:“盌,亦作椀。”盌或椀,均与盂互训,或曰它是小盂。

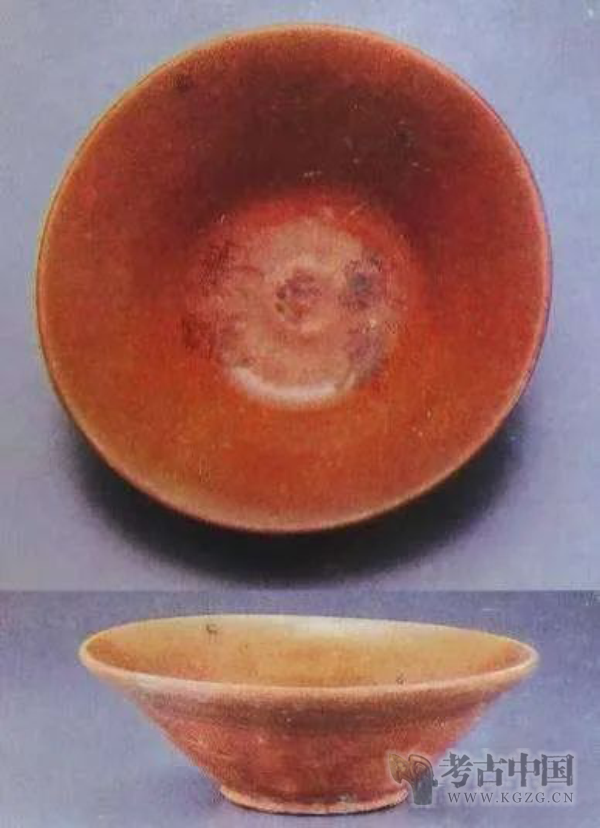

▲ 彩绘漆碗,扬州市邗江胡场西汉墓出土

盌在传世文献中最早见于《说文》。《说文·皿部》:“盌,小盂也。”《方言》卷5:“盂,宋、楚、魏之间或谓之盌。”《急就篇》颜师古注:“盌,似盂而深长。”又《广雅·释器》:“椀,盂也。”《玉篇·木部》:“椀,小盂也。”孙机《汉代物质文化资料图说》有从考古发现中撷取的“盌”的图像,并云“无耳的圆形小饮器,腹有收分,器壁有弧度,且有矮圈足,则应称为盌”;“云梦大坟头一号西汉墓出土的木方上所记之‘金小盂一’,实物的器形正与盌相似。但有些盌器腹稍深,与盂形已略有差别”(上海古籍出版社,2008,361页)。

汉代漆碗的例子,可以举扬州市邗江西湖胡场一号西汉墓出土的一件。碗高7厘米,口径15厘米,外腹黑地朱绘的几何纹样或是仿自当日流行的绮纹,碗内心在朱地上用黑漆细勾首尾相衔的三只朱雀(采自《汉广陵国漆器》,图三八,文物出版社,2004)。又安徽巢湖放王岗西汉墓发现滑石碗十七件,出土时为三五成组放置于漆案,由此可以见出碗在进食之时的使用情况(采自《巢湖汉墓》,彩版三八:3,文物出版社,2007)。石碗的尺寸,比前面举出的漆碗之例略小。湖北武昌马坊山二三号墓出土一件南朝青瓷莲花纹碗,高8.3厘米,口径13厘米(采自《中国陶瓷全集·三国两晋南北朝》,图二二一,上海人民美术出版社,2000),大致可以作为南北朝时代碗的主要样式之一。

▲ 南朝青釉莲瓣纹瓷碗,瓯海市博物馆藏

两汉时代的盌与盂,俱为食器之属。直到唐代也依然如此。只是这时候碗和盂的区别已经比较明确,即盂通常是指下无圈足的平底碗。《汉书》卷65《东方朔传》“置守宫盂下”,颜师古注:“盂,食器也,若盋而大,今之所谓盋盂也。”这里的“今”,自然是唐。“盋盂”即钵盂,系敛口平底之器。慧琳《一切经音义》卷100“铜盂”条:“《方言》:无足椀谓之盂。”又卷89“盂盛酪”条:“《方言》:盌谓之盂。椀之大而无足者是。”陕西扶风法门寺地宫出土自铭“金钵盂”者,正是平底无足之器。自唐以后,碗与盂一般就不再混称了。

▲ 唐迎真身素面金钵盂,陕西扶风县法门寺地宫出土

碗就用途来说,也还有不少分别,如菜碗、饭碗。唐代则有了酒碗、茶碗,而用途不同,碗的式样也便略有不同。

菜碗和饭碗的区分,自来不是很明确,唯就尺寸来说,大约后者要小一些。《北齐书》卷42《卢叔武传》云叔武留饭魏收,“良久,食至,但有粟飧、葵菜,木碗盛之,片脯而已”。《世说新语·德行》曰:“殷仲堪既为荆州,值水俭,食常五盌盘,外无馀肴。饭粒脱落盘席间,辄拾以噉之。”上海博物馆藏一副南朝青瓷“五盅盘”(采自《中国陶瓷全集·三国两晋南北朝》,图二一六,上海人民美术出版社,2000),所谓“盅”,应即当日的盌。顾恺之《列女图》(南宋摹本)“卫灵公”之幅所绘便是此类“盌盘”的使用情景。而“五盌”乃平常之数,奢者自然不止于此。只是此副器具尺寸很小,当是用于随葬的明器。

▲ 南朝青瓷五盅盘,南昌市博物馆藏

▲ 《列女仁智图》南宋摹本(局部)

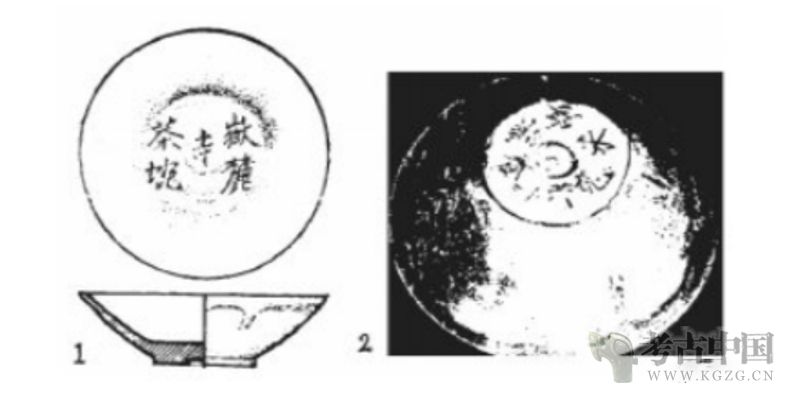

作为酒器的碗,与酒盏相比尺寸要大一些。当然在实际生活中名称的使用会很灵活。至于酒碗与茶碗的区别,虽然看来并非十分鲜明,但细审其中的典型样式仍可见出二者的不同。以长沙窑为例,比较出土的“岳麓寺荼(茶)埦(碗)”与“美酒”碗、“国士饮”碗(《长沙窑》图版二五七,紫禁城出版社,1996,155页)、“官酒”碗(《长沙窑·二》,图一八一,湖南美术出版社,2004),可见茶碗为圆口,斜直壁,酒碗则四出花口,腹壁及近口沿处有弧曲。虽然也有自名“茶埦”、“茶盏子”的两例,其腹壁微弧(《长沙窑·一》,图一七七、一七八,58页),不过向着底心的收分与酒碗相比仍可见区别,两件均为圆口。而法门寺地宫出土的“瑠璃茶椀柘子一副”,“柘(托)子”所承之“茶椀”亦为斜直壁(采自《法门寺文物图饰》,文物出版社,2009,299页)。“瑠璃茶椀柘子”,原是同出之《衣物账》中列举的名称。以此自铭用途的碗式作为参考审视唐代金银器,大致可以析出其中的酒碗之属。

陕西耀县柳林背阴村出土的银金花鸿雁纹四曲碗,又“宣徽酒坊宇字号”款银金花鸿雁纹碗,便是晚唐金银酒碗的两种主要样式。前者高7.1厘米,口径18.6厘米;后者高5.1厘米,口径14.7厘米(采自《陕西历史博物馆珍藏金银器》,图二四,陕西人民美术出版社,2003)。王定保《唐摭言》卷15记唐文宗赐酒王源中,酒椀置于两盘,“每盘贮十馀椀,每椀容一升许,宣令并椀赐之。源中饮之无馀,略无醉态”。金银酒碗容酒一升左右,大约是这时候的常量。

▲ 长沙窑出土“岳麓寺荼碗”题记碗

▲ 唐素面淡黄色带托琉璃茶碗,陕西扶风法门寺塔地宫出土

▲ 唐鎏金鸿雁纹四曲银碗,陕西历史博物馆藏

▲ 唐“宣徽酒坊”款鸿雁纹碗,陕西历史博物馆藏

唐代以前,碗为漆木器、陶瓷器,金银制作者并不多见。不过唐代金银制作的碗多是出自官方。它的使用者,或则皇室贵胄,或则权要显宦,也主要集中在上流社会。至于宋元,金银器、主要是银器的使用方普及到市民社会,都市繁华街巷的酒楼歌馆于是各类银食器齐备,《梦粱录》卷16“酒肆”一节称“杭都如康、沈、施厨等酒楼店,及荐桥丰禾坊王家酒店、暗门外郑厨分茶酒肆,俱用全桌银器皿沽卖,更有碗头店一二处,亦有银台碗沽卖”。考古发现的情况也正与此一致。只是金银器皿中仍以酒器为多,相比之下,金银制作的饭碗就很少了。而这时候又出现了漆木碗与金银的结合,如江苏张家港市杨舍镇戴港村宋墓出土的剔犀银里碗。

碗高6.8厘米,口径13.8厘米,同墓出土为一对,墓主人卒于北宋大观元年(采自《中国漆器全集·三国至元》,图一一九,福建美术出版社,1998)。这种做法也为明代所沿用,如北京定陵出土形制相同、大小稍异的四件,其中一件通高10.5厘米,口径18.9厘米,重330克,木足外所嵌金底铭曰“大明万历庚申年银作局制金厢花梨木碗一个,托全”(《定陵出土文物图典》,图二七,北京美术摄影出版社,2006)。然而这一类器皿在工艺上并无特别之处,不过是以金银彰显豪华而已。其实碗之美观实用者,仍应推为瓷器,尤其是两宋时代的白瓷和青瓷(采自《宋韵》,中国社会科学出版社,2006,27页)。

▲ 北宋剔犀银里碗,江苏省张家港市文物保管所藏

至于诗人墨客笔下的碗,似以茶碗居多。茶碗有玉,有漆木,有金银,有玻璃,但究竟以瓷器为主,而瓷器之精好者,无论造型、釉色、纹饰,均可以优雅取胜,何况就实用来说也是最佳。人们熟知的例子如唐施肩吾《蜀茗词》“越椀初盛蜀茗新,薄烟轻处搅来匀”,所咏为越窑青瓷茶碗。黄庭坚《西江月·茶》“兔褐金丝宝盌,松风蟹眼新汤”,所咏建窑兔毫茶碗(采自《福建博物院文物珍品》,图五五,福建教育出版社,2002)。元汤式有〔双调〕《新水令·春日闺思》“凤髓茶温白玉碗,安排佳玩,龙涎香袅紫金盘”。清人小和山樵《红楼复梦》卷35:“贾府里几个体面嫂子每人端个洋漆小盘子,盛着镶银碗的果子茶。”而所谓“镶银碗”,一般来说,是指雕漆银里碗。

尚有材质殊异的一种酒具在诗人笔下别见俏丽,吴梅村《如梦令》:“镇日莺愁燕懒,遍地落花谁管。睡起爇沉香,小饮碧螺春盌。帘卷,帘卷,一任柳丝风软。”词中的“碧螺春盌”,曾被不少注释者误读,谭庄《“碧螺春碗”释义》(《文史知识》2009年第4期)一文对此已辨析甚明,他正确指出,“所谓‘碧螺春碗’,即以青螺所制酒碗,与碧螺春茶无涉”。不过尚可就此再作一点补充。按照明清时代杯与碗的区分,用青螺制作的酒碗,实以称作酒杯为宜,惟诗人为着合韵而以碗为称。所谓“小饮”,自然是稍稍喝一点儿的意思,但同时也点明酒器之小。更进一步说,青螺亦未必,可制为酒器的螺本不止青螺一种,此或亦为着字音之美而冠以“碧螺”。

南京象山东晋王兴之夫妇墓出土一枚施以铜釦的鹦鹉螺杯(采自《六朝风采》,图六七,文物出版社,2004),河南偃师杏园唐穆悰墓出土瓜螺杯一枚,陕西蓝田北宋吕氏家族墓出土瓜螺杯一对(采自《神韵与辉煌·玉杂器卷》,三秦出版社,2006,89页),其实都不妨拈来为诗境中的“小饮碧螺春盌”作注,而可见螺杯的源远流长。总之,出现在诗词歌赋中的“碗”,即便一副写实笔墨,也不免添助若干诗意的想象,名称的使用便格外灵活,诗与物的关系,要须我们综合几方面的认识用心体味方可得其真谛。

▲ 东晋鹦鹉螺杯,南京博物院藏

▲ 北宋瓜螺杯,陕西蓝田吕氏家族墓出土

明清时代的日常生活中,饮茶之器曰茶钟,饮酒之器曰酒钟,而以“碗”为称者,通常是指菜碗和饭碗,用来指称茶具和酒具的例子,是不多的。这时候的瓷碗、尤其是青花瓷碗喜欢取用诗词、小说、戏曲中的人物故事为饰。《醒世姻缘传》第三十七回曰狄周“遂问那主人家借了一个盒子,一个《赤壁赋》大磁碗,自己跑到江家池上,下了两碗凉粉,拾了十个烧饼,悄悄的端到下处,定了四碟小菜,与程乐宇做了晌饭”。此所谓“盒子”,系指攒盒,诸般饭食便是放在攒盒里奉与先生。此节有趣在于瓷碗的纹样。《赤壁赋》原是明清工艺品中颇为流行的装饰题材,为宫廷制作所取,也在民间盛行不衰。存世之物有竹刻、漆器、珐琅器、石章等等,图式多取自绘画作品。

《赤壁赋》本身之好又清景之宜于构图姑且不论,作者的遭际似为士人之宿命,他的旷达诙谐以及放逐最终得以结束,则使人见出悲剧中的一点暖色和光亮,因此很可以为朝野上下雅俗共赏。近年更有明“万历”沉船外销瓷器中发现的一枚赤壁赋青花瓷器残件(出自马来西亚“万历”沉船,Sten Sjostrand拍摄并授权。按:船的年代为1630年,已是天启年间,所谓“万历”,系发掘者未经考证之命名),可知小说作者不经意间的“一个《赤壁赋》大磁碗”,却正是日常生活中的真实细节【注】,大而言之,竟又是文学接受史中一个生动的好例———如果我们换一个角度去思考的话。

注:下文之江家池也实有其地:闻得一位家在济南的朋友说,这江家池是济南的名馆,外面泉池中有硕大的几条鲤鱼,成为老济南的象征之一。

发表评论 取消回复