“中国传统文化所理解的器非止为器,而是知识与思想的载体。显然,如果人们仅满足于对器物形制特点的描述,不能通过器见人睹事,那么我们就会与己身文明的精蕴失之交臂。目见以器,心怀以道,这是我们学习中国文化时所必须抱有的态度。”

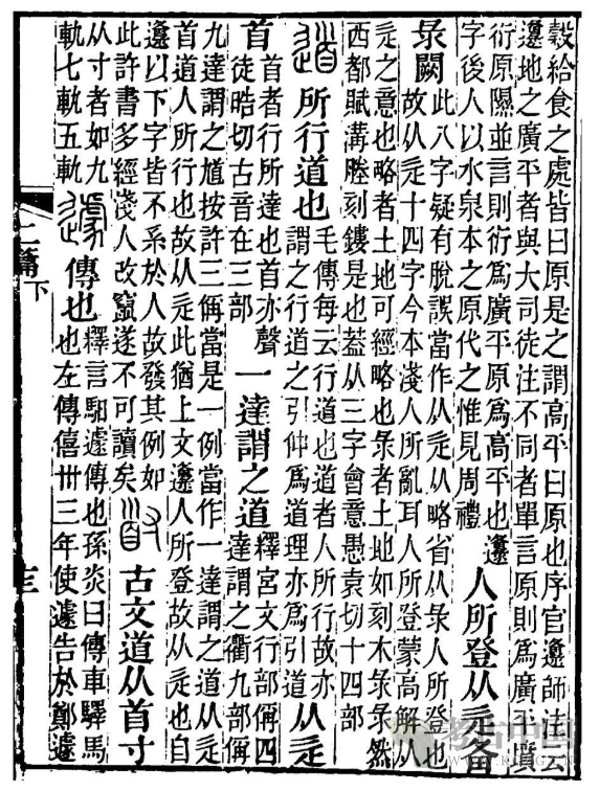

天下之事如果用两个字来概括,莫过于道、术而已。道、术虽然都指道路,但含义不同,道的本义为达,《说文解字》说“一达谓之道”,所以道是指直接通往目的地的大路。人只有行之于道,才能到达终点,实现其终极目标。人生的目的在于求道,学问的目的也在于求道,道之所得,则可成就使命,所以孔子说“朝闻道,夕死可矣”(《论语·里仁》)。而术则为邑中小路,也就是坊间之途,小路虽不能直接通达目的地,但小路与小路的衔接联络却是引导人们步入大道的关键。没有小术,也就不可能寻得大道。显然,问学必须道术兼修,人只有谋近而图远,积术而达道,才可能穷神知化。

▲ 《说文解字注》中“道”的释义

《周易·系辞上》说:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”道和器的关系也就体现着道和术的关系。古人制器用器,目的其实并非仅限于器物本身,而是重在以器载道。凡事无需咬文嚼字,示之以器,全在不言。这些思想体现了传统文化的深刻内涵和先民的超凡智慧。

一、礼器的意义

《礼记·礼器》开篇即言:“礼器,是故大备。大备,盛德也。”对这句话的理解,历代经学家各有不同。汉儒郑玄以为:“礼器,言礼使人成器,如耒耜之为用也。‘人情以为田’,‘修礼以耕之’,此是也。大备,自耕至于食之而肥。”郑氏的说法太过迂曲,且自相矛盾,况且孔子主张“君子不器”,如何修礼而成君子,反又退而成为器了呢?这在中国传统的修身观念下,无论如何是讲不通的。清人孙希旦则提出了不同看法,他在《礼记集解》中说:“礼经纬万端,人能以礼为治身之器,则于百行无所不备,而其盛德也。”这个解释虽较郑玄要好,但仍未能正确地诠释出经文的原义。古人主张修身以德或修身以礼,又何曾有过修身以器的思想?如果礼为治身之器,那么礼与器不就被看作同一层次的东西了?这与古人一贯奉行的道与器的分别是格格不入的。

宋代学者方慤在其《礼记集解》中指出:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。道运而无名,器运而有迹。《礼运》言道之运,《礼器》言器之用。”其于道与器的不同做了明确的划分,几乎触及到了问题的本质。事实上,“礼器”应指合礼之器,礼非蹈空逞辩之谈,必须通过相应的器物得以表现,故器合于礼则礼成,是谓大备,大备为盛德;器不合礼则礼失,是谓不备,不备则无德。明礼先需知器,知器终致明礼。所以《礼器》全篇都在讲合礼之器用。古人以为“物无不怀仁”,据器以明礼,合礼而制器,反映了先贤对于礼与器之关系的深刻思考。

▲ 战国时期三环玉璧(上海博物馆藏)

先民既可以器拟礼,当然也可以器拟人。孔子的一贯思想是“君子不器”(《论语·为政》),何为“不器”?何晏《论语集解》引包氏的解释是:“器者各周其用,至于君子,无所不施。”皇侃《疏》引熊埋说:“器以名可系其用,贤以才可济其业。业无常分,故不守一名。用有定施,故舟车殊功也。”这个说法或许仅领会了圣人微言的一层意思,即君子不能如器一般所用局限。器的特点是一器一用,每器专用,而君子之德则不能如器物一般各守一用,应无所不施。然而于此之外,孔子之言似乎还有着另一层深意。器物或如容器,无论大小,其受量皆有极限,此即所谓器量。《论语·八佾》引孔子云:“管仲之器小哉!”何晏《集解》:“言其器量小也。”即用此义。然而管仲果真属于器量狭小的人吗?《管子·小匡》引施伯谓鲁侯曰:“管仲者,天下之贤人也,大器也。”大小乃相对之辞,此施伯以为大,但孔子以为小,或以为管仲不知圣贤大学之道,故以其局量褊浅,规模卑陋。从这些史实分析,孔子所说的“君子不器”,意思显然是说君子不能量小用狭。器有限量,又有限用,这都不能体现君子有容乃大、安邦济世的大器度与大格局。

与此不同,孔子又时而以器比人。《论语·公冶长》记有一则故事:“子贡问曰:‘赐也何如?’子曰:‘女器也。’曰:‘何器也?’曰:‘瑚琏也。’”孔子既然主张“君子不器”,缘何又以器比子贡,难道其以子贡非君子乎?何晏《集解》引孔安国的解释是:“言女器用之人。”又引包氏曰:“瑚琏,黍稷之器。夏曰瑚,殷曰琏,周曰簠簋,宗庙之器贵者。”经家旧注皆循此思路以论子贡瑚琏事,谓赞其如宗庙之贵器。其实这种解释似是而非,宗庙之贵器众多,钟、鼎岂非贵器?尊、簋不为贵器?皆当贵过瑚琏!那么孔子何以独取瑚琏为喻?况器无论贵贱,若仅重在其用,这种譬况就深违孔子的一贯主张。

瑚琏是西周晚期至东周时代的常见礼器,其盛稻粱,形状则呈方正而无圆,至东周尤甚(图一)。宋人误称为“簠”(《考古图》卷三),唐兰始辨宋人之失,且据青铜器铭文的器物自名定其为“瑚”(《略论西周微史家族窖藏铜器群的重要意义》,《文物》一九七八年第三期),为不刊之论。器物既明,则知孔子以子贡比作瑚琏,其用意实际在于借这种方廉之器而赞子贡方正不阿,喻其性格棱角分明,耿介率真。此属以器之性拟比人之性,而非限指器之用途。

▲ 图一 春秋晚期子季嬴青瑚

子贡的性格外方而不圆滑,《论语·子张》记载了三件事,尽显其精神。一次鲁大夫叔孙武叔在朝廷上对官员说:“子贡贤于仲尼。”子贡听后反驳道:“譬之宫墙,赐之墙也及肩,窥见室家之好。夫子之墙数仞,不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。得其门者或寡矣。夫子之云,不亦宜乎!”叔孙武叔仍然不时地诋毁孔子,子贡则说:“无以为也!仲尼不可毁也。他人之贤者,丘陵也,犹可踰也;仲尼,日月也,无得而踰焉。人虽欲自绝,其何伤于日月乎?多见其不知量也。”陈子禽也怀疑孔子的学说,对子贡说:“子为恭也,仲尼岂贤于子乎?”子贡直言道:“君子一言以为知,一言以为不知,言不可不慎也。夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也。夫子之得邦家者,所谓立之斯立,道之斯行,绥之斯来,动之斯和。其生也荣,其死也哀,如之何其可及也?”针锋相对,驳斥得痛快淋漓。子贡维护孔子,实非常人可比,此足以见其耿介忠慤之心。今知古人素有以器比人之习,则孔子以瑚琏相喻之用心便非常清楚了。

二、以器喻德

古代器物的形制与定名每具深意,不可忽略不究。考古学研究中曾一度出现以形制特点命名器物的做法,貌似客观,实则湮灭了古代器物的礼制意义,舍本逐末,是极不可取的。

古人制器,无不以器体现思想,如鼎有方圆之别,圆鼎象天,方鼎象地。古礼祭天以犊,故圆鼎盛肉;地载万物,遂方鼎盛谷,是谓粢盛而名“齍”。或铭写“大禾”,为后稷农官。簋也有圆器方座的形制,上圆下方,同样是在借器物再现天圆地方。宇宙间以天地为大,天覆地载,以生万物,故古人制器,表现天地便成为他们最普遍的追求。

▲ 牛方鼎与鹿方鼎

方鼎既为粢盛器,那么学者主张殷墟侯家庄西北冈一〇〇四号墓所出牛方鼎和鹿方鼎原本分别盛以牛、鹿的认识就难以成立了。事实上,这两件为丧仪特别制作的方鼎具有明确的宗教意义。二鼎置于南墓道与墓室的交界处,这里正是墓主灵魂升天的起点,而侯家庄一五〇〇号墓于象征升天通途的南墓道中摆有作为升天灵蹻的石龙、石牛和石虎,相同的石牛也放置于妇好墓椁顶上方的中央,而且与一五〇〇号墓作为灵蹻的石牛形制相同,这意味着牛方鼎上绘铸的牛应该具有与此相同的喻意。方鼎所绘的牛全形写实,不同于古文字“牛”以两角为特征的抽象描写,证明这是图画而非文字。殷人占卜多用牛骨和龟腹甲,牛为通天灵蹻,于五行属土象地,其与龟为天然的宇宙模型,且以龟腹甲象五方大地一样,体现的都是据地达天的通神观念。而鹿作为早期四象体系的北宫之象远产生在玄武之前,其具有辅佐墓主人灵魂升天的作用,这一传统甚至可以追溯到公元前五千纪的新石器时代。属于殷王的大小两件牛、鹿方鼎置于灵魂升天的途中,这种情况与妇好墓于椁顶上方陈设阴阳两件粢盛玉簋,并于其上层摆放刻有“司辛”文字的南向石牛的做法如出一辙,反映了对墓主人于升天途中乃至升入帝廷后饱食无忧的祈愿,所不同的是,二者仅在以铜鼎和玉簋区分殷王与王配的身份差异而已。

殷人以圆鼎方鼎作为配套的礼器,至西周则一变为鼎簋的组合。传统素以奇数为阳,偶数为阴,以致属阳的圆鼎必成奇数,属阴的方鼎必成偶数。至鼎簋为制,则以九鼎八簋为极,仍以奇偶之数表现阴阳。《礼记·郊特牲》:“鼎俎奇而笾豆偶,阴阳之义也。”说的就是这个道理。

▲ 天坛圜丘

传统的祭祀观讲究所祭必象其类,祭天以圜丘,礼地以方丘,类乎上帝,都是这种观念的反映。人们以不同礼玉行于不同的祭祀,表达不同的思想。如祭天以璧,且将璧为摹仿三天的观念而雕琢为三圆的形制,或以纹饰绘刻的方式表现出多个同心圆,因为在盖天家看来,圆形的天至少可以描述为三个同心圆,其所表现的乃是二分二至时的太阳周日视运动轨迹,当然,如果观测一年十二个中气的太阳周日视运动轨迹,则可以表述为七个同心圆(《周髀算经》卷上)。上古玉璧或铜镜时有装饰七个同心圆的设计,体现的即是这种思想。而祭地则以方中纳圆的玉琮,古人礼地,目的在于祈生报功,而观象授时则是作物丰稔的关键,“地载万物,天垂象,取财于地,取法于天”(《礼记·郊特牲》),所以亲地须以尊天为念,故方中见圆意犹地载万物而因天立法。这些事实说明,正是由于类祭观念的影响,才最终决定了璧、琮两种礼器的固有形制。

至信如时的思想源于立表测影的观象活动,昼夜更迭,春秋代序,人们便通过对时间不欺不背的认识逐渐萌生了诚信观念,并以此作为道德的核心内涵。这甚至导致所有与测影定时有关的仪具都具有了诚信的意义。

▲ 玉圭

圭作为度量影长的尺子,被古人赋予了诚信的含义。《礼记·礼器》:“诸侯以龟为宝,以圭为瑞。”郑玄《注》:“瑞,信也。”孔颖达《正义》:“天子得天之物谓之瑞。”《白虎通义·瑞贽》:“珪以质信。”先民观天察时,时间无异于天赐,于是计影之圭便成为瑞信之物,并发展为礼器。故古来凡以圭用事者,皆在表现诚信思想。《礼记·郊特牲》:“大夫执圭而使,所以申信也。”《尚书·金縢》载武王克商后二年罹疾,周公欲以身代武王,以圭璧献神,即以圭明见其诚慤之志。先秦盟誓,参盟者或将盟辞书于石圭玉圭,借物以强调盟辞之信实。而测影之髀表古称“祖槷”,至东周曾一度流行丈夫将祖槷赠予妻子的风习,甚至专为妻子制作祖槷,同样旨在借物见信。《礼记·郊特牲》:“信,妇德也。壹与之齐,终身不改,故夫死不嫁。”今日之生物学研究已为女性的平均寿命长于男性找到了科学依据,因此,丈夫赠送妻子祖槷,目的显然在于笃望寡妻于自己身后恪遵妇德,守情贞专。对于这样一个敏感话题,言语似乎总显得多余,于是丈夫以体现妇德的信物相赠,妻子睹物便可心领神会。

周代先民不仅以礼玉为瑞,而且执瑞为贽,惠报互赠,以见礼义,成就了郁郁周礼。属于周厉王五、六年间的三件琱生器铭文记述了召公倚重琱生协赞召宗之事,其折冲盘桓,皆以礼玉喻志。初议事,召公选擢小宗琱生助大宗管理宗族附庸,遂赏之以玉璋,琱生则报以玉璜,即借璋、璜道明主仆心意。璋为半圭之器,璜为半璧之器。

▲ 玉牙璋

《白虎通义·瑞贽》:“璋之为言明也。赏罚之道,使臣之礼,当章明也。”“璜之为言光也。阳光所及,莫不动也。象君之威命所加,莫敢不从。”很明显,古人用玉,或借音达意,或据形言志。璋主彰显,璜主光大,都不出音借形喻。琱生作为召氏小宗,本无缘参与大宗事务,今因贤德配位,被赋予分管宗族附庸的权力,故召氏宗君赏以玉璋,借器于宗族中昭彰其事,明非私相授受,此正合使臣之礼。而琱生还报以璜,表明自己因受宗君赏识而倍感荣耀,对君之威命不敢不从。同时又因召伯虎居中协调,故琱生致其以圭,表达对召伯虎议事的信任。而当最终狱扰平息,权力落实,琱生则报璧答谢召伯虎,以圆形的璧象征诸事圆满。其前后过程,无不借器以明礼。

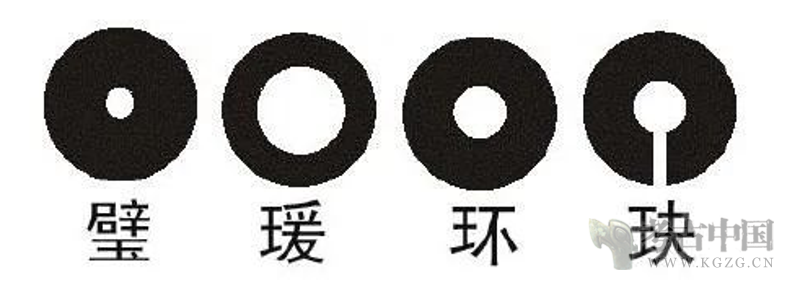

▲ 璧瑗环玦的区别

《荀子·大略》:“聘人以珪,问士以璧,召人以瑗,绝人以玦,反绝以环。”杨倞《注》“:问,谓访其国事,因遗之也。”《白虎通义·瑞贽》:“璧以聘问。……璧之为言积也。”又《辟雍》:“辟者,璧也。象璧圆,以法天也。……辟之言积也,积天下之道德。”清人陈立《白虎通疏证》解释说:“辟与璧通,辟有积义,故凡衣之结缝称辟积,故璧亦辗转训积也。”辟积喻指双方之关系融洽而无嫌隙,于事则可象征好合圆满。而瑗、玦、环之为喻,也皆不出其形其音,器所载道,昭然明白。

类似的以器喻德、循器知礼的做法在中国传统文化中十分普遍,至于借自然景物抒情比兴,更无事不涉,体现了先民谐和自然的朴素追求。

三、四时之器

器物的用途不仅关乎礼仪,而且与四时的变化具有密切的联系。古人追求天人合一,这种宇宙观必然影响到相应的器用制度。一年四季寒暑更替,阴阳消长,这意味着器用只有合于春生、夏长、秋收、冬藏的时令变化,人们才可能通过器用之顺调谋诸天地人的和谐,最终达到大备之盛德。

《礼记·月令》对四时用器的标准有着清晰的规范,甚至到了苛刻的程度。上古月令宜忌,以春三月“其器疏以达”,夏三月“其器高以粗”,季夏之末“其器圜以闳”,秋三月“其器廉以深”,冬三月“其器闳以奄”。郑玄《注》:“皆所以顺时气也。器疏者,刻镂之,象物当贯土而出也。粗,犹大也。器高大者,象物盛长。器圜者,象土周帀于四时。闳,读如紘。紘谓中宽,象土含物。器廉以深,象金伤害,物入藏。器闳而奄,象物闭藏也。”《吕氏春秋·十二月纪》高诱《注》:“宗庙所用之器,皆疏镂通达,以象阳气之射出。器高大以象火性。廉,利也,象金断割。深,象阴闭藏。宏,大。弇,深。象冬闭藏也。”古人以五方分配四时,五方之中央配于四时之中央,皆顺时气,成为制度。

▲《礼记集解》(上中下),[清]孙希旦撰,中华书局1989年版

有关四时之器的特点,清人孙希旦《礼记集解》于旧注又有补充,文云:“疏,疏刻之,使通气也。达者,直而无回曲也。器疏以达,顺春气之发舒也。粗,大也。器高以粗者,象夏气之盛大也。圜则流转不滞,闳则翕受宏多。器圜以闳,象土之周布于四时而包载广大也。器廉以深者,外有廉隅,而其中深邃,象金气之严肃而收敛也。器闳以奄,谓其中宏大,其口揜小,象冬气之收敛而藏物于内也。”这些解释虽不完美,但仍可以据此推想,古人或于春用之器布刻镂空以发舒春气,夏用之器宏粗高大以应盛气,季夏末之用器圜流闳受而包辖广大,秋用之器方廉深邃以肃杀收敛,冬用之器则宏大敛口以合于闭藏。器用之应时气,首先表现的就是形制的差异,且制度严格。

尽管四季的形成要晚到东周,但二分二至作为标准时点的认识却已有了数千年的历史,因此以这种五方四时用器的观念考察古代器物,或许可以获得一些不同于以往的对上古器用制度的认识,从而将千奇百怪的器形变化纳入礼制的框架下加以探讨。

▲ 图二 西周微伯簠

疏达之器的形制特点应该是在允许的位置遍施镂孔,以适应春气的舒散生发。自新石器时代的陶器到周代铜器,很多都具有这样的特征,如西周铜簠于高圈足上布满镂孔(图二),或许体现的就是这种疏达的思想。

高粗之器相对而言难以界定,高低粗细都是相对的概念,但有些旧名为尊的铜器,与细小的觚形制相同,但更为粗大,其实更像是高大的觚,如湖北汉阳东城垸出土商代御尊。而美国旧金山亚洲艺术博物馆藏亚斝,高达七十五点三厘米,器形高粗,且三足特长,颇显成长之势(图三),似可类比盛夏之器。

圜闳之器属土而用于四时之中央,其形制特点是中部圜宽,类似的器物非常多见,如一般定名为尊的铜器,口呈侈状,中腹圜宽(图四),且常以属土的牛为装饰,与《月令》所谓季夏食牛的风习相合,将其归于圜闳之器应该没有问题。

廉深之器的特点极为鲜明,其呈方廉宏深之形,方象秋气肃杀,深喻秋气收敛。殷周时代的方彝具有这样的特征,殷墟妇好墓出土司母方壶,高六十四厘米,方廉宏深(图五),也可以视为典型的廉深之器。

闳奄之器喻冬气闭藏,不仅应具器深口掩的特征,或许更需加盖以封之。现藏日本藤井有邻馆的商代亚鼎,高六十厘米,器呈敛口深腹(图六),颇具闳奄之风。

古人用器必合于时,形成了器用制度的又一重要特点。尽管上揭数器可能并非真正意义上的五方四时之器,况殷周历法也与夏历不同,其间的对应关系尚待研究,但制度的存在却是事实,因而并不妨碍我们根据这一器用制度思考问题。

中国传统文化所理解的器非止为器,而是知识与思想的载体。显然,如果人们仅满足于对器物形制特点的描述,不能通过器见人睹事,那么我们就会与己身文明的精蕴失之交臂。目见以器,心怀以道,这是我们学习中国文化时所必须抱有的态度。

发表评论 取消回复