余,因此古人在祭祀活动中为祈求家族繁衍兴旺,会举行“祭鱼”仪式,这在大量考古发现和历史文献中均有体现。鱼纹是宗教祭祀中“祭鱼”仪式的反映,而人面鱼纹则是宗教祭祀中巫师形象的反映,这些均体现了“祭鱼”仪式的威严、庄重和神圣。

在仰韶文化中,鱼纹的演变经历了写实鱼纹、典型鱼纹、简体鱼纹和符号化鱼纹等阶段,虽然其形态从早到晚发生了很大的变化,但其象征意义不仅没有削弱,而且有所增强。仰韶文化早期,“祭鱼”仪式仅存在于关中和陕西南部地区,到庙底沟类型时期已扩展到整个黄河中游,并对周边地区产生了较大的影响。这说明“祭鱼”活动并没有停止、中断或被其他祭祀行为所取代,其贯穿于仰韶文化的始终。

在仰韶文化彩陶中,鱼纹占有非常重要的地位,不仅数量多、分布范围广,而且形式多样、寓意深奥。关于鱼纹究竟代表着什么含义,一直以来都是学界探究的重点。目前,关于鱼纹含义的解释不下20种,其中荦荦大者计有图腾说、生殖崇拜说、婴儿出生图说、月相说、太阳崇拜说等。坚持图腾说的学者较多,这里不再一一列举。其他解释分别有:赵国华先生认为“从表象来看,因为鱼的轮廓,更准确地说是双鱼的轮廓,与女阴的轮廓相似;从内涵来看,鱼腹多子,繁殖力强。当时的人类还只知道女阴的生育功能,因此,这两方面的结合,使生活在渔猎社会的先民将鱼作为女性生殖器官的象征”[1]。

李荆林先生认为人面鱼纹图案是不同凡响、非一般的纹饰,是一幅“原始婴儿出生图”[2]。刘夫德先生认为仰韶文化鱼纹和人面鱼纹是月相[3]。与之对应,蒋书庆先生则主张其为太阳的象征[4]。还有学者认为仰韶人面鱼纹与当时的人头崇拜有关[5]。也有学者提出它是当时的黥面纹身习俗[6]。另外,亦有学者将仰韶文化鱼纹和人面鱼纹与宗教祭祀相联系,认为其可能是巫师头部的装饰或佩戴的面具,《西安半坡》的作者曾推测人面鱼纹可能是氏族部落举行重大的宗教祭祀活动时的氏族成员装饰的形象[7]221。

《中国大百科全书·考古学、艺术和符号》一书指出“人面纹可能是‘神话’化的图像,头上和嘴角都有化妆式的装饰,似含有某种巫觋性质”[8]600。刘云辉先生认为人面鱼纹是巫师面具的形象反映,它是代替巫师主持祭祀活动器具上的图案[9]。孰是孰非?学界聚讼已久,目前依然是众说纷纭,莫衷一是。

近年来新的考古资料不断出现,我们发现仰韶文化时期,除了彩陶器皿上的鱼纹外,还有很多与鱼有关的遗迹和遗物,如中堡岛、清水滩等遗址中发现的鱼骨堆积和鱼骨坑;大溪文化墓葬中随葬的鱼的现象;湖北屈家岭——石家河文化的邓家湾祭祀遗址中发现大量的抱鱼偶等。这些现象与彩陶器皿上的鱼纹之间有何联系?在梳理、分析这些考古资料的基础上,笔者结合民族学、历史学的研究成果,对仰韶文化的鱼纹有了全新的认识。

一、鱼纹是“祭鱼”仪式的反映

一般而言,彩陶图案或纹饰其实就是古人生产生活状况在器物上的反映,只是有些内涵容易辨识,有些内涵比较深奥。那么,鱼纹广泛地出现于仰韶文化的彩陶上,究竟反映了当时人类的哪种生活状况呢?

在早期人类的社会生活中鱼类扮演着重要角色:一方面它为人类提供了重要的食物来源;另一方面它象征多子、丰收和富有,是原始人类对美好生活的寄托和向往。因此,原始人类十分崇拜鱼儿,认为鱼儿有灵,进而在各种宗教活动中会用鱼儿祭祀天地、日月、山川以及祖先等神灵,有时甚至也会对鱼儿进行隆重祭祀,可以将这些行为通称为“祭鱼”。在考古发掘中也经常能够见到“祭鱼”现象的存在。

1979年,湖北省宜昌地区博物馆在发掘中堡岛遗址时,发现地层中含有大量的鱼骨及渔狩工具;1985年至1986年第二次发掘时,在T0405发现一条完整鱼骨遗骸,长近1米,鱼鳃纹理清晰;1993年,第三次发掘时,又发现5个鱼骨坑,许多鱼鳃和鱼骨成片成堆叠压[10][11]。无独有偶,1984年武汉大学历史系考古专业在清水滩遗址也发现有骨镞、矛、鱼钩、鱼镖等狩猎捕鱼工具,还有鹿角、野猪等动物骨骸和大量青鱼、白鲢等鱼骨[12]。这些遗址和遗迹中鱼骨的大规模出现,尤其是中堡岛遗址鱼骨集中的、成堆叠压形成鱼骨层、鱼骨坑的现象表明,它们绝不是人们随意丢弃的,而是有意识、有目的的放置的,应是当时人们某种特殊活动的遗留。可以认为这种活动就是宗教祭祀活动,而大规模鱼骨的存在正是宗教祭祀中“祭鱼”的反映。

如果上述几个遗址中鱼骨的存在还不足以证明“祭鱼”存在的话,邓家湾遗址中抱鱼偶的发现则为我们提供了更有说服力的证据。邓家湾遗址位于石家河城内西北角,经过近40年的发掘,已发现了大量的墓葬、灰坑、祭台,出土了丰富的陶塑动物、陶偶、红陶杯、套缸等[13]287-289。因此,有学者鉴于邓家湾遗址特殊的文化内涵,认为其在屈家岭文化时期和石家河文化时期均为一处重要的宗教中心[14]3。

在邓家湾遗址西侧的少数地层和灰坑中发现了数千件陶塑,其中抱鱼偶较为特殊,其形态为:人正着长袍,细腰身,宽底摆,或戴浅圆帽,或戴长条状物,或不戴帽;面部轮廓相比于其他陶偶较为清晰,鼻耳突出;跪坐,双手置于胸前,横抱一条大鱼,所抱鱼以剪尾居多。关于抱鱼偶的性质和用途,学界早有研究,且争议颇多。孟华平先生认为人抱鱼陶偶似为人抱鱼形乐器,是乐师奏乐的艺术体现[15]。周光林先生认为陶偶是当时巫觋送鬼驱邪,或祈求生育、丰收的丰产巫术的产物,是偶像崇拜的反映[16]。

张绪球先生认为陶塑动物很有可能是为了满足当时人们祈求禽畜饲养或狩猎捕捞成功,达到丰足的愿望而制作的[17]。考虑到邓家湾遗址作为宗教中心的特性,其所出器物理应具有浓郁的宗教色彩。因此,将抱鱼偶定性为祭祀中的巫觋形象当更接近事实真相,而巫觋在宗教活动中抱鱼进行祭祀则生动形象地说明了祭鱼的存在。另外,巫师作法时抱鱼而祭,可能也表明鱼是巫师作法和通灵的工具,巫师需要借助鱼儿沟通天地、神灵。因为巫师的力量在不同的情况下,是与他的动物们勾连在一起的,这个动物向他解释了巫术的口诀与仪式,其正是从与他结合的动物身上获得了力量[18]22-23。其实,张光直先生也早已有过类似观点,他指出器物上的动物纹样就是巫师从事通达天地工作的助手[19][20]。

考古发现古人去世后有时也会用鱼随葬。巫山大溪文化遗址的墓葬中出现了多处鱼骨随葬的特殊形式,如M138随葬品17件,头下鱼1件……左肩下鱼1件,左手处鱼1件,右脚下鱼3件;M153随葬器物3件,双臂下各有鱼1件[21]。另外,在北首岭二期墓葬M17中随葬的陶罐内也发现一些鱼骨[22]84-86。在大溪文化中,并不是所有的墓葬都用鱼随葬,如大溪遗址的207座墓葬中仅有9座发现用鱼随葬,比例只占4.3%;而北首岭二期墓葬中也只有M17发现用鱼随葬。这充分说明这些墓主人的身份极为特殊,他们绝不是一般的氏族成员,而应是主持祭祀的巫师。而墓葬中用鱼随葬并不仅仅是供死者在另一个世界里享用,这种丧葬形式更重要的意涵在于:祈望死者的灵魂在另一个世界里继续以处理鱼的有效行为和专门技术来为这个世界里活着的人提供生存和生活的帮助[23]。正所谓“事死如事生”,以鱼随葬的意义当与现实生活中的祭鱼一样。换言之,葬鱼也是另一种形式的“祭鱼”。

宗教祭祀中祭鱼的习俗在历史文献中也有发现。《礼记·月令》云:“(孟春之月)东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来。”《大戴礼记·夏小正》也有类似的记载。虽然“獭祭鱼”在这里是形容物候节气的变化,但其原意可以认为应与祭鱼有关,有学者业已指出:“獭性残,食鱼往往只吃一两口就抛掉,捕鱼能力又强,所以每食必抛掉许多吃剩的鱼。人们称堆积故实为‘獭祭’,即取堆积残余之意。”[24]28如果“獭祭鱼”意为堆积,那么就与考古发现的祭祀遗存中鱼骨大规模的存在相吻合了。

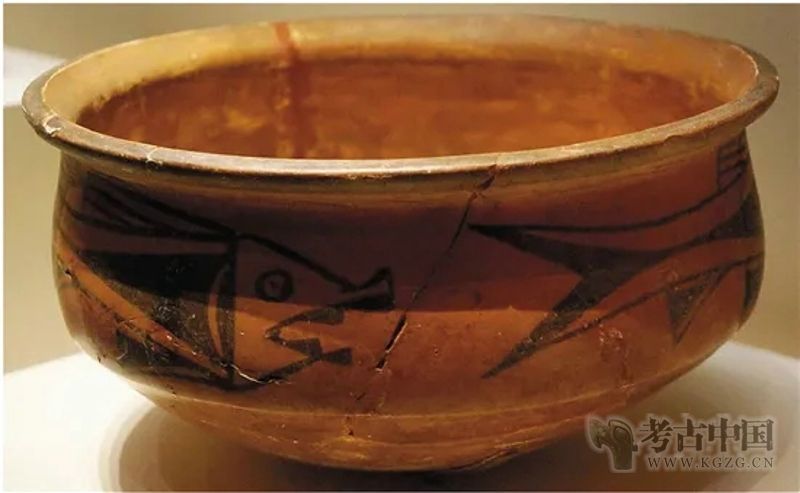

既然古人在宗教祭祀中有“祭鱼”的习俗,那么,这种习俗就会通过某种形式表现出来。在古人眼中,宗教祭祀是一件神圣的事情,因此会有一套严格、规范的祭祀仪式,且祭祀仪式也会通过一定的载体表现出来。只不过在文字出现之前,祭祀仪式可能通过其他载体来表现,而绘画正是一种重要的抽象表现手段。由此看来,仰韶文化彩陶上的图案很可能就是宗教祭祀仪式的反映,具体到鱼纹,就应该是宗教祭祀中“祭鱼”的反映。绘着鱼纹的彩陶器皿也绝不仅仅是一件使用器具,而应该是宗教祭祀中的祭器。

正如王仁湘先生所言:“绘着鱼纹,盛着清水的彩陶盆,也许真的就不是一件平常的日用器皿。这种彩陶绝少出现在成人墓中,在西安半坡是这样,在秦安大地湾也是这样,它当初应当是一件圣器。”[25]至于不同种类的鱼纹究竟反映了“祭鱼”过程中的哪些具体内容,目前还不得而知。

▲ 半坡型的鱼纹彩陶盆

二、人面鱼纹是巫师头部形象的反映

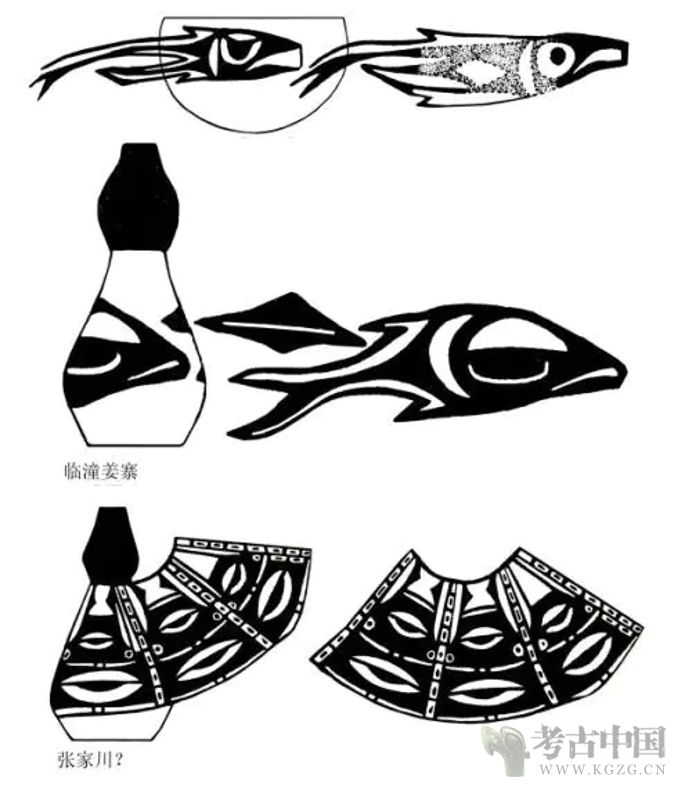

在仰韶文化中,除了单一的鱼纹外,还有一种特殊的鱼纹——人面鱼纹。人面鱼纹主要发现于陕西境内,如西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭以及西乡何家湾等遗址。

如前文所述,鱼纹是宗教祭祀中“祭鱼”的反映,那么,人面鱼纹又有什么内含呢?仔细观察人面鱼纹图案可以发现:人的头顶均有抽象化的鱼纹,三角形尖状物似高高盘起的发髻;额头全部黑色或有少面积的留白,像是帽子的幞头;耳朵处翘起的弯曲物,有的是抽象化的鱼纹,有的直接连了两条小鱼,很像古人佩戴帽子两旁的帽翅;嘴巴两侧的鱼纹,有的是抽象化鱼纹,有的是写实的鱼纹,很像一副夸张化的面具。

也就是说,整个人面鱼纹其实就是一副头戴帽子、脸戴面具的人物形象,而帽子和面具上则绘有鱼纹图案。这种形象与宗教祭祀中巫师的形象高度吻合,巫师头戴礼帽、脸戴面具,会增强自身的神秘感,更好地迷惑众人,以达到通天的目的。另外,这种形象也与《山海经》中巫师“珥两青蛇”的形象相符合,只不过早期巫师的装饰以鱼纹为题材,后来则以蛇纹或龙纹为题材,其实龙纹可能就是由鱼纹演变而来,有很多学者就认为中华龙的母体和原型是鱼。

巫师的形象在国外的考古中也经常出现。笔者2014年曾到南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等国访问,在Alabado博物馆发现了大量印加帝国时期的陶质巫师塑像,他们一般头戴神帽,上附长短不一、颜色各异的飘带。帽身的式样也风格迥异,可能代表着不同的级别,就像我国北方的萨满帽一样。巫师的神衣也刻画得相当细致,同样能分辨出很多不同的式样。布带、皮带、铃铛、蛇、鸟等缀满衣裙,其中各种虫兽扮演着巫师下界助手的角色,并增强巫师施法的神力。巫师作法一般经历以下几个步骤:第一步,服用致幻药物。

巫师们静坐举食致幻药,右手持药,左手摊于膝上,掌心放有圆饼状物体。第二步,发生呕吐等致幻反应。作为进入神界的前奏,陶塑表现的此一阶段也相当庄重。第三步,神灵开始“附体”,进入癫狂状态。此时乐声大作,铃、鼓等节奏骤紧,创造出一种神秘、空幻的氛围和非人间的情境。第四步,借助鸟、蛇等动物开始作法。神灵“附体”后,巫师便达到了人神合一的境界,灵物配饰与图案更凸显了其区别于众生的地位。

他们端坐于人前,表情严厉,宣启神谕,昭示着其真实性与不可违抗性。神谕经由辅祭者再解释给民众,最终实现了由个人体验向群体体验的转化。通过古代印第安人巫师作法的过程,由人转换到神,再由神还原为人的程式脉络清晰,主题明确。如果将这些巫师头部的形象与仰韶文化的人面鱼纹相比较,就会发现它们极其相似,这也可以从侧面印证仰韶文化人面鱼纹实乃巫师头部形象的反映。

▲ 半坡人面含鱼纹彩陶盆

三、庙底沟类型与鱼纹传承

长期以来,提及仰韶文化鱼纹,大多数学者言必称半坡。毋庸置疑,仰韶文化早段的半坡类型,或半坡文化的鱼纹极其发达,鱼纹在这一阶段的彩陶体系中也占有极大的比重。但是,对于晚段的庙底沟类型,学界一般认为其彩陶体系以花瓣纹、西阴纹、鸟纹为主。近年,有学者跳出传统研究的窠臼,对鱼纹的演变提出了新的认识。

王仁湘先生在对庙底沟彩陶纹饰进行大量分析的基础上,认为庙底沟文化广泛流行的叶片纹、花瓣纹、西阴纹、菱形纹、圆盘形纹和带点圆圈纹等,大都是鱼纹经过简化、拆解后重组而成,这些纹饰构成了一个“大鱼纹”象征系统,庙底沟文化的鱼纹彩陶承自半坡文化传统,纹饰体系有了进一步的发展,最后完全图案化[25]。张宏彦先生通过对大地湾二、三期,原子头二、三期及渭水流域其他庙底沟类型典型遗址出土彩陶纹样比较后,认为庙底沟类型彩陶花纹的构图元素,主要来自图案化鱼纹,从写实性鱼纹,到图案化鱼纹,再到构图元素拆解与重组,是仰韶文化彩陶图案演变的主线[26]。王、张二位先生的见解一语中的,道出了鱼纹真实、客观的演变轨迹。

综合二位先生的研究成果,可以看出,仰韶文化的鱼纹演变过程为:写实鱼纹——典型鱼纹——简体鱼纹——符号化鱼纹。事实上,鱼纹的演变就是一个符号化过程,是由写实到写意的一个渐进过程。写实与写意的象征性其实都没有改变,改变的只是表达形式。这种改变由形式上看是向着简约的符号化发展,由有形向无象变化;由含义上看是向着象征性发展,由明示向隐喻转变。因此可以说,从写实鱼纹到符号化鱼纹,鱼纹的形态发生了千变万化,但其象征意义却不曾削弱,而且还有增强。

关于鱼纹在仰韶文化半坡类型开始由具象到抽象演化的过程,石兴邦先生在整理西安半坡遗址也已经发现这一问题,后来甘肃大地湾遗址又出现了大量的鱼纹及变体鱼纹,张朋川先生也进行了深入的研究,也发现鱼纹的这种象征意义自始至终贯穿于仰韶文化中,正如有的学者所言,它应该是基于精神领域诸如审美观或宗教观的一种文化认同感的体现。

前文已经指出,彩陶上的鱼纹其实就是宗教祭祀中“祭鱼”仪式的反映。由仰韶文化鱼纹的演变轨迹来看,整个仰韶文化时期,“祭鱼”活动并没有停止、中断过,也没有被其他祭祀行为所取代,它贯穿于仰韶文化的始终,只不过前后阶段的物化表现方式有所差别,但其表达的含义不仅没有改变,而且还大大增强。其实,这从考古学上也能体现出来。在半坡类型时期,鱼纹的分布范围还主要集中于关中及陕西南部地区,而且向外的波及范围也十分有限。到了庙底沟类型时期,整个黄河中游地区都成为鱼纹的分布范围,而且鱼纹的辐射范围也极其广阔,在东部的大汶口文化、东北的红山文化以及长江流域的大溪文化中都能见到庙底沟类型的符号化鱼纹。

另外,这一时期的鱼纹具有极其鲜明的标识化、规范化、同一化特征,这充分说明“祭鱼”活动已扩展到广袤的黄河中游地区,而且对黄河下游、长江流域、东北地区也产生了极大的影响。宗教信仰是区别人群、种族、文化共同体的一个重要标志。庙底沟类型时期,宗教祭祀中“祭鱼”仪式在整个黄河中游地区的存在充分说明,当时该区域内已形成了一个相对稳定的文化共同体,而这一共同体无论是在地理还是文化上,都为黄河流域古文明的进一步发展奠定了坚实的基础。

结语

和世界大部分地区的早期文明一样,宗教祭祀活动在仰韶文化时期先民的生活中占有极其重要的地位。由于鱼类具有繁殖能力强的特性,而又寓意丰收、富余,人们在祭祀活动中会使用实行“祭鱼”的仪式。在祭祀过程中,主持祭祀活动的巫师会身着绘有鱼纹图案的服饰,如头戴“珥两鱼”的帽子,面戴绘两鱼图案的面具,有时巫师也会将鱼儿作为自己作法或通灵的助手或工具,以增加自身的神秘感。

为了更加鲜明、突出地表现祭祀的目的和内容,祭祀中的祭器上经常会绘出各式各样的鱼纹和人面鱼纹,以体现“祭鱼”仪式的威严、庄重和神圣,而鱼纹正是“祭鱼”仪式的反映,人面鱼纹则是祭祀中巫师形象的表现。

在仰韶文化中,鱼纹的演变经历了写实鱼纹、典型鱼纹、简体鱼纹、符号化鱼纹等阶段。虽然其形态从早到晚发生了很大的变化,但其象征意义不仅没有削弱,而且有所增强。在仰韶文化早期,祭鱼活动仅存在于关中和陕南地区;到了庙底沟类型时期,其分布范围已扩大到整个黄河中游地区,而且对长江流域、东北地区也产生了很大的影响。

发表评论 取消回复