一、甲骨文的发现

华夏历史上,随着商朝的灭亡、商都(即现在的河南省安阳市小屯村)变为废墟,甲骨文被长期埋没于地下。直到1899年,这些殷墟的遗物才被人们发现,一下子变成了珍贵的历史文物。经过多次发掘,截至2022年11月发现甲骨文总计约154600多片。其中大陆收藏97600多片,台湾省收藏有30200多片,香港藏有89片,中国共收藏127900多片。

此外,甲骨文流出日本、加拿大、英、美等国家共26700多片。近年来,又在陕西发现了西周甲骨文。甲骨文的发现,不仅为研究上古史、汉语史等增加了新的文献资料,也为我们研究古文字书法和书法史提供了可靠的资料。2017年10月甲骨文被列入《世界记忆名录》。

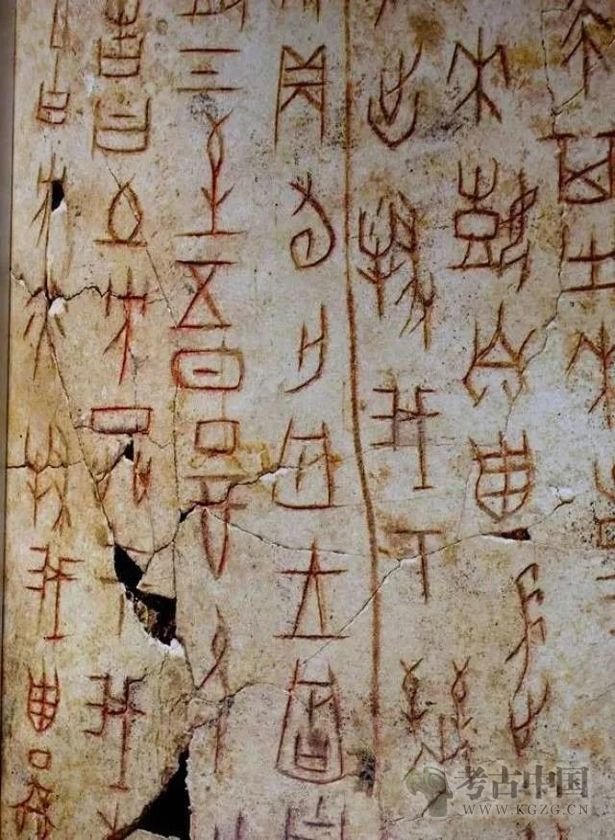

▲甲骨文发掘现场

▲龟骨刻辞

二、甲骨文的形成

甲骨文,主要指商代盘庚迁殷至纣王二百七十三年间(约公元前1400年左右)的卜辞。这些卜辞文字因为刻在兽骨或龟甲上,故名甲骨文,亦称殷墟卜辞、殷墟文字、占卜文字。甲骨文字因为是用契刀刻画的,故又名"契文""契刻"。

殷商统治者迷信尚神,《礼记·表记》载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”每有祭祀,战争、游猎、出行及稼穑、疾病、生育等,事无巨细都要进行占卜以问吉凶,他们把占卜的内容及其应验的结果都刻写在龟甲、兽骨上。严格意义上讲,只有到了甲骨文,才称得上是书法,因为甲骨文已具备了中国书法的三个基本要素:用笔,结字,章法。而此前的刻画符号并不完全具备这三个要素。

▲大型涂朱牛骨刻辞(正面)

▲大型涂朱牛骨刻辞(背面)

三、甲骨文分类

在已发现的殷墟甲骨文中,出现的单字数量已达4500个左右。其中既有大量的象形字、指事字、会意字,也有很多形声字,出现了假借字、转注字的用字方法。这些文字与我们现在使用的文字相比,在外形上存在巨大差别,但是从构字方法来看,二者基本上是一致的。

受到文风盛衰的影响,甲骨文在不同时期的书刻特点存在差异,按董作宾依据世系、称谓、贞人等十项标准划分,甲骨文大致可分为五期,第一期:盘庚、小辛、小乙、武丁;第二期:祖庚、祖甲;第三期:廪辛、康丁;第四期:武乙、文丁;第五期:帝乙、帝辛。

四、甲骨文的书法特点

从甲骨文的单字数量和结字方式看,殷商文字已经发展成熟并形成了严密的文字体系。汉字的造字法和用字法在甲骨文中都有所体现,但原始图画文字的痕迹还是比较明显。

(1)在字的构造方面,有些象形字只注重突出实物的特征,而笔画多少、正反向背却不统一。

(2)甲骨文的一些会意字,只要求偏旁合起来含义明确,而不要求固定。因此甲骨文中的异体字非常多,有的一个字可有十几个甚至几十个写法。

(3)甲骨文的形体,往往是以所表示实物的繁简决定大小,有的一个字可以占上几个字的位置,也可有长有短。

(4)因为字是用刀刻在较硬的龟甲和兽骨上,所以笔画较细,方笔居多。

▲祭祀狩猎涂朱牛骨背面

▲祭祀狩猎涂朱牛骨背面拓片

由于甲骨文是用刀刻成的,而刀有锐有钝,骨质有细有粗,有硬有软,所以刻出的笔画粗细不一,甚至有的纤细如发,笔画的连接处又有剥落,浑厚粗重。字形长短大小均无一定,或是疏疏落落,参差错落;或是密密麻麻十分严整庄重,故能显出古朴多姿的无限情趣。甲骨文虽然字形上大小不一、错综变化,但已具有对称、稳定的格局。

▲甲骨局部

甲骨文是我们现在所能见到的记录了大量上古语言的早期汉字,它象形、象意的“图画性”还比较强,并且尚未定型。一个字往往有繁有简,异构很多,还有不少的合文(即两个字合为一个字写),偏旁部首的写法及位置也常不固定,字的长扁、大小、反正也无定则。但总体看,它已是相当成熟的文字了。

▲大型涂朱牛骨刻辞(正面局部)

从书法的角度来观察,甲骨文质朴、古雅、自然,结体比较自由活泼,有较大的随意性,不像后来的字体那样法度严谨、规律性强,但也注重笔画分布的均称、平衡和疏密,讲究字的形体美。特别是那些还保留着绘画笔意的象形字,既注重笔画安排,又不失素描式的写意神态。

▲大型涂朱牛骨刻辞(正面拓本)

甲骨文如何用笔?由于写而未刻的甲骨文墨迹发现得极少,而且又多不清晰,还难以直观而得知。不过我们“透过刀锋看笔锋”,从契刻(特别是那些大字刻辞)所留下的不同刀痕,还是可以间接地窥探出其用笔也有轻重、粗细、刚柔的不同变化。

▲甲骨文拓本

甲骨文的章法布局大都比较讲究,既有一整片甲骨上若干则卜辞的总体布局,又有相对独立的每一则卜辞的章法。比如上图是三则卜辞的局部(碎片),每片采用的是取直行纵势、有纵行无横行的字群排布方式,字的大小、长扁错落有致,向背适宜,疏处不觉空旷,密处不显拥挤,既有错综之隐曲,又有整齐的明快.整个幅面十分协调、平衡。

其精美的章法布局,直到两千多年后的行草书家依然在用,岂能是“不计乎工拙”、没有独具的匠心,事前不经过周密的设计而信手为之所能实现的?尤其难得的是不同时期、不同刻辞的“贞人”,其刻辞的特点明显不同。或粗犷劲遒,雄奇放达;或纤细缜密,入矩中规;或一丝不苟,或略肆草率等等,比较成熟地体现了当时书(刻)作者的艺术个性。书刻的差异,可以作为甲骨文断代(甲骨学研究的重大课题)的重要依据之一。

在甲骨文中,已发现有初学契刻者的习作。有个别甲骨片上的字不成文辞,在一个或几个很规范的字周围,有许多刻得歪歪扭扭,幼稚可笑的同一形体,反复练习某个字的结体和用刀。那规范的字迹,无疑是先生给学生示范做出的“样板”,那有意模仿的重刻“劣迹”,无疑就是后学的作业了。这从另一个角度说明了商代文化人对契刻的重视。

甲骨文字的书法艺术特点

1.甲骨文字的用笔特点。甲骨文主要是用刀刻画而成的,从书法角度欣赏,已经完全具备了章法、结字、用笔等主要构成要素。除大部分为契刻外,甲骨文也有少量的朱书、墨书文字。契刻文字以刀代笔,故刻时多用直线,曲线也是由短的直线棱刻而成,笔画多是两头略尖,中间稍粗、立体感强的棱形,形成了甲骨文特有的笔画犀利、瘦硬、坚实、挺拔的契刻艺术效果,这是甲骨文书法艺术的基调。

2.甲骨文字的结字特点。甲骨文字体均可归入一个方块形的视觉空间内,为书法空间造型的艺术化演进提供了最初的基本单位—书法方块形态结构。这种方块形的空间结构,不像拼音文字呈线性形态水平展开,而是使方块空间形成上下、左右、内外的相对平衡和对称。

另外,由于甲骨文是早期文字,有象形的造字规律可寻,用其凝练简洁的线条表现字义的形象,通过一种特征的描写,廖廖数笔,就能把事物的形象表达出来,观其形、读其音,给人一种生动奇妙之感,使人目注神驰,赏心悦目。

3.甲骨文字的章法特点。裘锡圭先生《文字学概要》中专门提到“商代文字的排列方式”。他认为,汉字自上而下的直行排列法,显然早在商代晚期之前就已经确立。这种自上而下、自右而左的排列方式,形成了以纵势为主的笔法运动规则,之后的篆、隶、楷、行、草无不如此。这样的章法秩序沿用了3000多年,至今仍是书法章法要求的不二法门。

4.甲骨文字的时代特点。五个时期的甲骨文契刻风格特点存在明显差异。

甲骨文一期,武丁(包括前盘庚、小辛、小乙)字体特点:雄伟宏大。字体形态大小有别,线条笔画净细精劲。

甲骨文ニ期,祖庚、祖甲字体特点:谨守法度。字体略小,大小适当,行距匀称整齐,疏密有致,法度中规。

甲骨文三期,廪辛、康丁字体特点:颓靡错乱。因文风颓靡,字体线条柔弱、纤细,结构错误,体貌幼稚。

甲骨文四期,武乙、文丁书体特点:刚劲挺拔。线条较纤细,但劲挺钢韧,结构风貌劲峭。

甲骨文五期:帝乙、帝辛字体特点:严谨浑厚。字形匀称,行距整齐。

可见甲骨文五个分期,一期和五期风格特点鲜明有别,四期近于一期,三期独有特点,二期与五期虽工整相同,但也有别。如董作宾先生所言,不同时期甲骨契刻文字是由当时五个时期中不同时期的历官“贞人”契刻完成的。其契刻时期不同,各个历官“贞人”的经验、风格也不同,其字体演变异同,形成了不同时期的书体风格及契刻成文的甲骨文形体特点。

发表评论 取消回复