▲ 传南宋梁楷《右军书扇图》

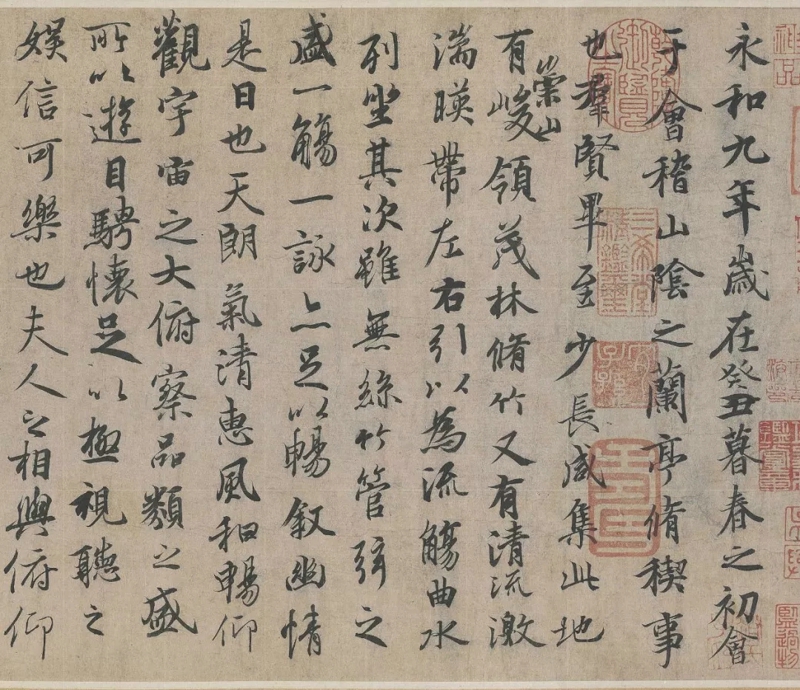

王羲之书迹自从生成之日起,就得到全社会的追捧。梁武帝萧衍时代就曾广泛地搜集过,所谓二王书迹有一万五千纸以上。梁武帝在鉴别王羲之书法方面有着独到的见解,他关于王书的论述集中在与大书家陶弘景往来的书翰中。王羲之书法地位的确定,无疑与梁武帝推崇密不可分。

唐太宗时代的王羲之书迹显然比梁武帝时代少了许多,太宗举全国之力,用心搜罗。并用虞世南、褚遂良辨别真伪,褚遂良编写的《二王书目》,成为后世了解王书的基本文献。为使王羲之书法获得传播,太宗命近臣及专职拓书人欧阳询、虞世南、褚遂良、冯承素、赵模、汤普彻等拓模王羲之书帖,分赠宗室、诸子及大臣。世人开始目睹内府所藏王羲之书迹的面目,并由此传向民间。

唐代初年的一些书迹如《刘德墓志》等已经呈现出学习王羲之书法的面貌,个别字迹,竟一丝不差。王羲之书法传播的区域不仅仅局限在中原地区,敦煌、新疆等地区若干发现,表明遥远的西域人们也在学习《兰亭序》这类名迹,尤其以临习《十七帖》的书法水平为高。

日本遣唐使从唐朝带回了大量物品,其中包含若干王羲之、王献之书迹的临模品。这些书迹传承有序,有的甚至保存到现代。日本著名书家空海、最湛、小野道风等无一不受王字影响。王羲之法书在汉字文化圈的传播,促使高丽、日本等地的汉字书写水平达到相当的高度。日本西川宁以降的诸多学者,已经有了很好的成绩。

▲ 萧翼赚兰亭图卷

经梁武帝搜罗,王羲之书迹基本被网织殆尽。王羲之书写的内容大部分属于私人信件,从刘宋始,人们已经习惯于用书信开头的前两字来命名书帖,《十七帖》等多是这样的结果。王羲之的书帖自问世之日起,就与大众形成隔絶,只有乱世兴起,才会从皇宫流出来到民间。当所谓“治世”“盛世”兴起,皇宫内府的藏品会被后世继承,流入民间的王字,也会被当权者不择手段搜罗,重新回到皇宫深藏。著名的“萧翼赚《兰亭》”的故事,就是这种轮回的极端垄断思想的产物。

王字书帖的复制水平,在唐代达到一个空前的高峰。我对王羲之书帖的探讨,大致沿着两条路径进行。历代关于书迹模写的记载,给我们一条主要线索,使我们大体了解模写书帖的工具、用纸、基本方法。另外,利用现代技术方法观察古代书迹的结果,也会让我们了解,现存的所谓王羲之法帖的响拓本模写的具体方法和技巧。

一、王羲之书迹的收藏

唐代初年,经唐太宗苦心搜集的王羲之书迹,大体上都被记录在案:文皇帝尽价购求,天下毕至,大王真书惟得五十纸,行书二百四十纸,草书二千纸,并以金宝装饰。[1]其中真书较少,行书次之,最多的是草书,共计二千九百纸,装为十三帙一百二十八卷。“真书,五十纸,一帙八张,随本长短为度;行书,二百四十纸,四帙四十卷,四尺为度;草书,二千纸,八帙八十卷,以一丈二尺为度,并金缕杂宝装轴织成帙,其书每缝皆用小印印之,其文曰贞观。”[2]天下王书虽可能有所遗漏[3],大体上也就如此。怀仁集书所依托的王羲之书迹基本上不会超出内府所藏范围。

当然,这些庞大的所谓王羲之书帖中真伪混杂,并不一定完全是王羲之真迹。这一点唐人了解得非常清楚:然滥吹之事,其来久矣,且如张翼及僧惠式效右军,时人不能辨。近有释智永临写草帖,欲乱真。至如宋朝多学大令,其康昕、王僧虔、薄绍之、羊欣等,亦欲混其臭味。是以二王书中,多有伪迹,好事所蓄,尤宜精审,傥所宝同乎燕石,翻为有识所嗤也。[4]

虽然这些书迹真假莫辨,但在世俗社会也有一套评估价值的办法,简单易行的衡量标准用真、行、草三体数量分别估值:遂以王羲之为标准,如大王草书直一百。王字乃敌一行行书,三行行书敌一行真正,编帖则尔。至如《乐毅》《黄庭》《太师箴》《画赞》《累表》《告誓》等,但得成篇即为国宝,不可以字数,或千或万。惟鉴别之精粗也,他皆仿此。[5]

▲ 萧翼赚兰亭图(局部)

著名书法家钟绍京非常喜爱王书,并不惜破产求售。用数百万钱,也仅得王羲之行书五纸,没有获得一字真书。在严谨的书法鉴定家主持之下,搜罗殆尽的王羲之书帖获得进一步筛选。主要有魏征、虞世南、褚遂良等人鉴定其真伪[6]。在褚遂良撰写的《晋右军王羲之书目》中有正书五卷共四十帖,行书共五十八卷,时在贞观年间[7]。可能于草书过于庞杂,一时没能整理出合适的目录。

正、行书已经由当初的七十卷降为六十三卷,可见明显不真的王字已被褚氏剔除。数量最大的草书则不在统计之列,很可能是判别草书的难度更大一些。王羲之法帖中初唐存量以草书、行书为大宗,草书仅识别一项便是由擅长草书的书家完成,更不用说要欣赏草书了。行书、正书应该是一般人欣赏的书体。

虽然褚遂良的辨别能力无可怀疑,但面对庞大的所谓王书真迹,他的审核工作到底精细到何种程度不得而知,从此以后再也没有人如此大规模细致地接近过内府所藏的王羲之书迹,当然也无法推翻褚遂良的审查意见[8]。

二、王羲之书迹的复制

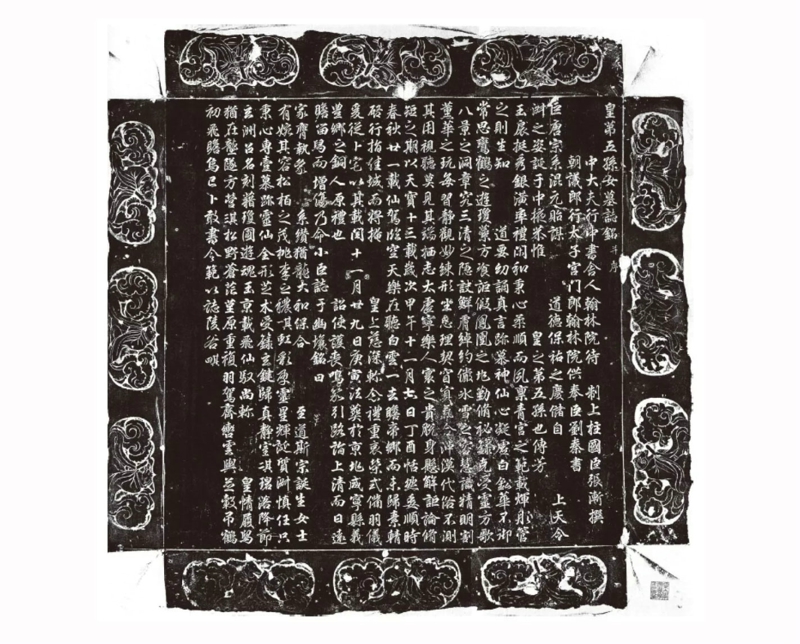

太宗时期,除收集大量王羲之书迹外,为进一步传播王字而专置拓书人,用于复制珍贵的书法真迹,毕竟这些珍宝不仅与一般民众无缘,即使王公大臣也只有在特定场合才能一睹芳容。何延之《兰亭记》中说,唐太宗得到《兰亭序》之后,“帝命供奉拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人,各拓《兰亭》数本,以赐皇太子、诸王、近臣”[9]。拓书人是朝廷专门为复制书迹而设置的职位,门下省、中书省和太子东宫都有数量不等的专职拓书手。

门下省弘文馆置拓书手三人,《唐六典》称贞观二十三年(649)、龙朔三年(663),馆内法书九百四十九卷并装进,其拓书停。神龙元年(705),中书省又置[10]。当然并非只有弘文馆有拓书手,中书省、集贤院亦置拓书手,只是时间稍晚,初置二人在干元殿。开元十四年(726)增加至六人[11]。在东宫崇文馆亦置拓书手二人[12]。太宗将王字真迹响拓之后曾赐房玄龄以下八人。

拓书人汤普彻借拓书之便“窃拓以出,故在外传之”。高宗时,又命冯承素、诸葛贞拓《乐毅论》及杂帖书本,赐长孙无忌等六人,在外方有[13]。贞观十三年(639)以后,这些宝物再未被外人得见。武则天听说狄仁杰能书,仁杰奏曰:“臣自幼以来,不见好本,只率愚性,何由能触?”则天便内出二王真迹二十卷。“遣王品中使示诸宰相,看讫表谢,登时将入”[14],宰相们方有幸目睹。武则天时期王羲之书迹有一次大流散,“太平公主取王帙五十卷,别造胡书印缝;宰相各三十卷;将军、驸马各十卷。自此内库真迹,散落诸家”[15]。

▲ 《兰亭序》(神龙本)局部

开元十七年(729),将王书出付集贤院,拓二十本,赐皇太子、诸王学,这项工作大约进行两年,到开元十九年(731)才收讫内府。[16]其方法是“令集字拓进,且依文拓两本进内,分赐诸王”,只是后来可能因卷帧庞大有一百五十卷之多,“后属车驾入都,却进真本,竟不果进集字”[17]。似乎并未按照预定目标完成,不过“集字拓进”的做法,使我们了解拓书时有所选择。“集字”可能便于诸皇子学习。

官方拓书人是推动王羲之书帖传播的中坚人群,毕竟这种专业的技能,并非人人都可以学习掌握。大多数人的学习方法主要是临摹,当然一般书家经过艰苦努力,也可以将王字临习得丝毫不差。有一位名刘秦的翰林待诏的妹妹,嫁于马氏,这位被称为“马家刘氏”的女书家:临效逼斥,安西兰亭,貌夺真迹。如宓妃遗形于巧素,再见如在之古昔[18]。

▲ 《妹至帖》

将《兰亭序》临摹得“貌夺真迹”,显示出非常高超的水平。现存的所谓唐人临摹《兰亭序》,恐怕是有着广泛认知基础之上的产物。而刘秦书冩唐玄宗《第五孙女墓志》也被发现,其具衔为朝议郎、行太子宫门郎、翰林院供奉刘秦书,书冩时间在天宝十三载(754),文行行书,是翰林书一路[19]。除去复制以外,另外一些人还伪造王书,李怀琳“国初时好为伪迹,《大急就》称王书及七贤书,假云薛道衡叙,及竹林叙事并卫夫人,咄咄逼人,《嵇康絶交书》,并怀琳之伪迹也。”[20]

▲《刘德墓志》与王羲之《兰亭序》行书用字比较

三、《刘德墓志》

唐《刘德墓志》河南安阳出土[21],志无书写者,麟德元年(664)文行行书,通篇流畅,值得注意的是志文中的一些用字,经初步比较有32字与《兰亭序》中用字相似。我们比较所用本为传冯承素拓模本。《刘德墓志》书写者应该临习过传王羲之《兰亭序》拓本,这32字相似度很高,甚至完全相同。尤其是其中的“文”字,连捺画的粗笔都酷似。刘餗《隋唐嘉话》载:“贞观十年,乃拓十本以赐近臣。帝崩,中书令褚遂良奏:‘《兰亭》先帝所重,不可留’。遂秘于昭陵。”[22]《墨薮》曾言:“尝令拓书人汤普彻等拓《兰亭》赐梁公房玄龄已下八人。普彻盗拓以出,故在外传之。”[23]

如果以拓书人汤普彻盗拓《兰亭》并外传,距《刘德墓志》书写只有三十余年的时间,《兰亭》在民间传播的速度可谓迅速。当然,在《兰亭》传播史中,有一些记载以为梁朝时《兰亭》流入内府之外,隋开皇年间《兰亭》即已被上石拓印有“开皇本”之说,翁方纲则断然否定类似说法[24]。即从贞观年间由内府流出计,短短三十年中,高手可将此帖学习得如此肖妙,亦可从侧面印证《兰亭序》存在的可能性。初唐时期人们即以此为模板来临习王羲之书法。《刘德墓志》书写者尚以形似为目标,并没有掺杂进自己的东西,至少这30多字给我们留下了可供比较的范例。

▲ 北宋拓《圣教序》(局部)

四、《兰亭序》《十七帖》在西域

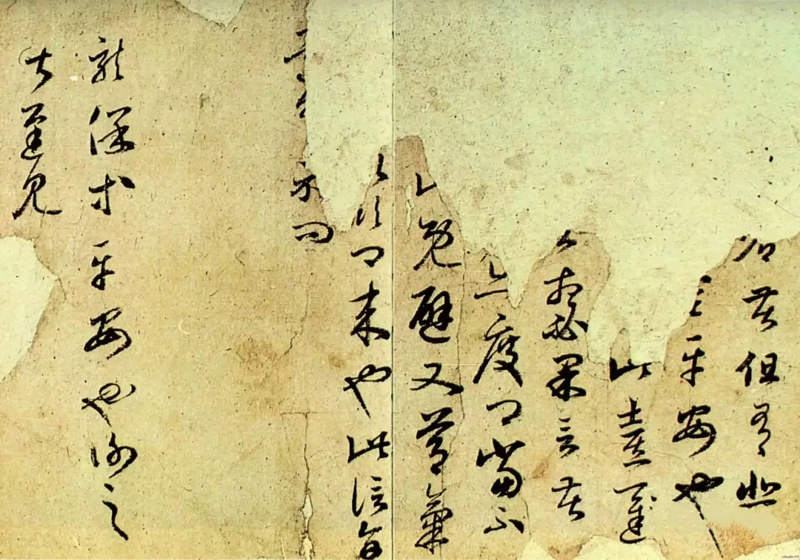

王羲之的《兰亭序》自被发现以后,迅速变成影响最大的书帖,传播范围广阔。敦煌文书P.4764号《书函》中有一段是临习《兰亭序》,当然这种临习随意性较大,与流行行款略有不同,有个别字会有重复书写,如“激”字有三次,沃兴华推测是为了正式书写之前的练笔,目的是为了使下面的文字抄写得更加美观[25]。

敦煌吐鲁番文书中王羲之书迹临写本中,《兰亭序》临本最多,已经有九件[26]。这些临本中有的是抄写了全文,如P.2544号,有的临习片段,除P.4764号外,还有P.2622号、P.3194号等;也有一些是单字练习,如S.1619号文书。

▲ P.3194

总体来说,虽然有的书写尚有可观之处,但从书法临习的角度来看,其摹仿水平一般。所以在研究者中产生是抄写文章还是书法临写的分歧[27]。《兰亭序》远播西域的事实表明,在官府强有力的推介下,王羲之书法已经获得广泛传播,即使在塔里木盆地西南隅的于阗地区也有《兰亭序》文本临习,时间在8世纪左右[28]。

敦煌文书中流传的王羲之临习书帖,有一件是在流传王羲之刻帖中并不见踪迹,却有多种临本,这就是《尚想黄绮帖》。王羲之的《尚想黄绮帖》在褚遂良《右军书目》有记录:“尚想黄绮七行。”[29]不过,这本帖的原帖是否为王羲之书写,在梁时就有争议,陶弘景曾言:“《尚想黄绮帖一纸,《遂结滞》一纸,凡二篇,并后人所学,甚拙恶。”[30]

S.214、S.3287、P.2671、P.3368等文书中都有《尚想黄绮帖》临习本[31]。吐鲁番72TAM179:18号以下各习字残片,都是《尚想黄绮帖》片段。写本有武周新字,比前述敦煌文书要早。更重要的是可以看见当时学生的习字习惯,每字要写两行,老师要写批语。王字楷书是唐代习字标本,并不仅仅在中原流传,而且到达西域[32]。《尚想黄绮帖》也曾流传到日本,藤原行成日记《权记》中记载:宽弘八年(1011)六月八日条记将宽弘五年四月十四日所借宜阳殿御本六卷返还,其中有王羲之真书《尚想黄绮帖》[33]。

王羲之草书帖中的《十七帖》最为著名,该帖相传是王羲之写给益州刺史周抚的信札。作为唐太宗著名的收藏之一,很早就被刻石流传。《十七帖》由《郗司马帖》《逸民帖》《龙保帖》《丝布衣帖》《积雪凝寒帖》《服食帖》《知足下帖》《瞻近帖》《天鼠膏帖》《朱处仁帖》《七十帖》等二十九帖组成[34]。

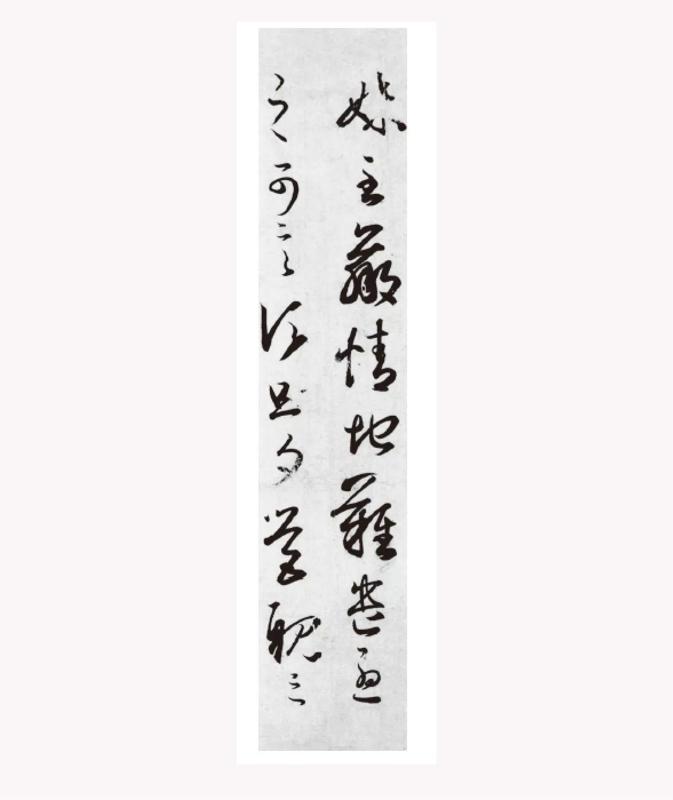

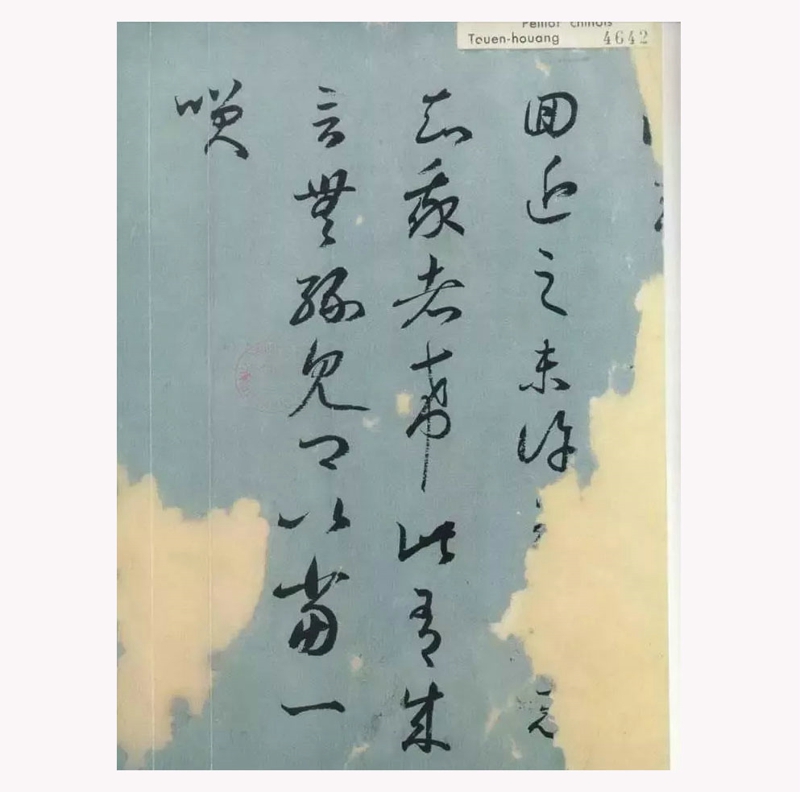

▲ S.3735

其中S.3735号临《瞻近帖》《龙保帖》,P.4642号临《旃罽胡桃帖》[35],俄藏本ДХ11204号临《服食帖》[36],临本的年代大约在晚唐、五代之际[37]。四件临本行款与传世刻帖稍异,但基本文字大致相同,略异者则相对传世刻帖而言,文意更为顺畅,有校勘价值。临本字迹遒劲流畅,笔画轻重节奏明显,通篇顾盼生姿,意笔相连,大小错落。显然比传统刻帖生动许多,毛秋瑾推测临本有更接近墨迹的刻本依托。另外敦煌本《其书帖》是唐人双勾的王羲之书法[38]。

总之,在敦煌吐鲁番文书等王羲之临习书帖中,以《兰亭序》流传最远,《十七帖》临本则是整个临本中书法水平最高的。这些象都与王字的实际影响相符,前者是王羲之最有名的书帖,而《十七帖》在书法人的心中有重要含义,草书的临习门坎明显要高于他体。

▲ P.4642

传南唐《澄心堂帖》本的《洛神赋》也是一集王碑帖。[39]字体作行楷书,清代乾隆年间人张煌曾收藏,上有清人铁宝等人藏印,末署“永和十年二月六日晋右将军王羲之书”,永和十年是公元354年。清人孙承泽《闲者轩帖考》称:南唐李后主,出秘府珍藏刻四卷。每卷后刻升元二年三月建业文房模勒上石,为《淳化阁帖》之祖。余止见宋人翻本,上有贾秋壑印。[40]

王羲之也曾写过《洛神赋》,陶弘景在《与梁武帝论书启》一文中称:“臣昔于马澄处见逸少正书目录一卷,澄云:‘右军《劝进》《洛神赋》诸书十余首,皆作今体,惟《急就篇》二卷,古法紧细’。”又称:“‘逸少有名之迹,不过数首,《黄庭》《劝进》《像赞》《洛神》,此等不审犹得存不。’前‘黄初三年’一纸。是后人学右军。”[41]王献之则有《洛神十三行》存世。此帖可能是在梁人文献的启发下集字托名王献之书迹。

五、王羲之书帖在东瀛

王羲之书帖在周边国家的散播,当时应该非常广泛,只是记录缺乏的缘故,现在能见到的已经十分稀少。不过在日本从文献到实物都有令人兴奋的发现。七世纪开始,日本向唐王朝派遣遣唐使留学中国,留学生及僧侣们来到中国以后学习各类文化知识,日本奈良平安时代天皇对于唐朝制度文物十分向往,收集许多唐代舶来品,名家书迹是他们有意收集的重点物品。

遣唐使是这些物品的主要收集者,他们搜集的珍宝有方方面面。吉备真备作为遣唐使的一员,在唐朝滞留有十七年之久,他收集的物品有一个简单目录,回国后进献给朝廷:《唐礼》百三十卷,《太衍历经》和《太衍历成》十二卷,《乐书要录》十卷、测影铁尺、铜律管、铁如方响写律管声、马上饮小漆角弓、射甲箭。[42]

吉备真备带回的物品,以日本缺少的唐代礼乐制度书籍和实物为主。唐代礼乐制度方面对日本影响较大,应该和礼乐书籍的传播有密切关联,当然书法是他们收集的重点之一。

▲ 李隆基《第五孙女墓志》

天平七年(735)吉备真备回国后将在中国获得的许多书迹献给圣武天皇[43]。随后鉴真和尚千辛万苦东渡日本弘扬佛法,《唐大和尚东征传》一书对于鉴真每次东渡日本时采购携带的物品都有详尽记载。天宝十二载(753)十月十九日的清单中就有王右军真迹行书一帖,小王真迹三帖,《天竺》《朱和》等杂体书帖五十帖。[44]鉴真到达竹志的大宰府,随船而来的王羲之行书真迹一帖也被记载下来[45]:

献墨本十部卷。德宗皇帝真迹一卷、欧阳询真迹一卷、大王《诸舍帖》卷、《不空三藏碑》一首、《岸和尚碑》一铺、徐侍郎《宝林寺诗》一卷、释令起八分一帖,谓之行草。《性灵集》弘仁二年八月空海和尚奉献嵯峨天皇。弘仁五年闰七月奉献《王右军兰亭碑》一卷等拓本[46]。

通过遣唐使等诸多流通渠道,日本成为流入王羲之书帖及复制品最多的地区,更因为这些舶来品大多被仔细地记录下来并流传至今,使我们能够了解到过去不大知道的王羲之书帖及复制品的流传情况。天平胜宝八年(756)六月二十一日是日本圣武天皇的七七忌日,当时光明皇后在著名寺院东大寺为圣武天皇举行佛事活动。将天皇生前喜爱之物共六百多件奉献给东大寺。奉献物被精心写入《东大寺献物账》目录之中,这份目录现存奈良正仓院。《东大寺献物账》详细记录王羲之书帖情况:响拓本晋右军王羲之草书共二十卷,每卷字体、纸色、行数及装潢情况都被记录下来。卷一至卷十为草书,余下的为卷五十一至卷六十,其中没有卷五十七,替代品是一卷扇面。卷五十六、卷六十标明行书[47]。

另外,有两具屏,一具十二扇为欧阳询书法真迹,另一具十二扇的屏风用黄、白、碧緑等纸制成,上面临王羲之书帖[48]。

《大小王真迹账》记载:大小王真迹书一卷。黄半纸,有大王书九行七十七字,背有小王书十行九十九字,两端黏青褐纸。又桃褐纸裹着紫绮带,水晶轴。右书法,是奕世之传珍。先帝之玩好,遗在箧笥,追感瞿然,谨以奉献卢舍那佛,伏此善,奉翼冥途,高游方广之通衢,恒演圆伊之妙理。[49]

除去古代文献记载以外,流传至日本并且现存至今的王羲之响拓法帖,也被认为是最可靠的王羲之书帖的复制品。收藏于宫内厅的《丧乱帖》,上钤有“延历敕定”四字朱印,延历是日本桓武天皇的年号,他即位的年代在奈良时代的晚期,卒于平安时代初期(782—806)。印记表明此帖曾为桓武天皇借阅,还回时钤印。王羲之书帖还回日期在延历三年(784)三月二十九日[50]。

皇室收藏的这些王羲之书帖在嵯峨天皇弘仁十一年(820)十月三日之后,“大小王真迹小半纸,纳革细莒。真草书贰拾卷,纳银薄平文莒,(别笔)已上书本直伍十贯文旧钱”流落民间,未出现在宫廷的记录之中[51]。《丧乱帖》其实共有三帖,和《二谢帖》《得示帖》装裱一卷。

东京前田育德会收藏的《孔侍中帖》也与《丧乱帖》同样情况,上亦有“延历敕定”朱印。由《哀祸帖》《孔侍中帖》和《忧悬帖》组成。私人收藏的《妹至帖》及近年新出的所谓《大报帖》,所用纸张,拓模的技法与前者同[52],也是重要的王羲之书帖唐代响拓本。

▲ 王羲之《大报帖》

六、王羲之书帖的复制

精准的复制技术能无一例外地建立在细致精巧的技术之上,工具的运用使得普通人无法想象结构呈现成为可能,随意的缩放字迹的大小,或许是使用摄影技术的结果。不过类似的技术是否存在于唐代,其实是没有任何史料支撑的。想顺利而准确地将王羲之字迹转移到石碑之上,则使类似的想象有很大的空间。

古人复制法帖有所谓临、摹、响拓之谓,黄伯思说明三者之区别:世人多不晓临、摹之别。临,谓以纸在古帖旁观其形势而学之,若临渊之临,故谓之临。摹,谓以薄纸覆古帖上,随其细大而拓之,若摹画之摹,故谓之摹。又有以厚纸覆帖上就明窗景而摹之,又谓之响拓[53]。

很可惜唐代的这种双勾之法,后来很可能已经失传。明人潘之淙在论及这种方法时有过一段论述:双勾之法,须墨晕不出字外,或廓填其内,或朱其背,正得肥瘦之本体。虽然,犹贵乎瘦,使工人刻之,又从而刮沾之,则瘦亦肥矣。或云,双勾之时,必倒置之,则无容私意于其间,诚使下本明,上纸薄,倒钩何害。若下本晦,上纸厚,却须能书者为之,发其笔意可也。夫锋芒专角,字之精神,大抵双勾多先之,此又须朱其背时稍致意焉。[54]

我们还不能说潘氏的论述有何不妥,但仅称“墨不晕字外,或廓填其内”,显然是不够的,似乎不是对高手的双勾拓书要求。称双勾时“必倒置之”,或前人并不言及,倒置时双勾只能依字样笔画而行,主要是规限拓书者容进私意,用薄纸也是重点。采用厚纸,则需要善书者操作,原书迹的笔意可得阐发。

不过,类似的说法,却和现代藉助机器的观察并不一致,古法不传久矣。双勾填墨法,至迟在元朝这种方法还有传。元至正年间陆继善曾摹写《兰亭序》,共五纸七开,仔细观察,其方法为先双勾字迹轮廓,然后填墨。填墨时并非以墨平涂,而是用细毫沿笔画书写,文中“又”“然”“足”“不”“夫”“文”诸字现仍见毫丝[55]。

▲ 陆继善摹禊帖“然”“足”“夫”“文”字

陆继善附叶跋文称:“先兄子顺父,得唐人摹《兰亭叙》三卷。其一乃东昌高公家物,余窃慕焉。异日兄用河北鼠毫制笔,甚精。因念尝侍先师筠庵姚先生、文敏赵公,闻双勾填廓之法。遂从兄假而效之,前后凡五纸。兄见而喜,辄怀去。”[56]柯九思跋称:“予平日所见,何啻数十本,求其弄翰能存右军笔意者,盖止二三耳。此卷自褚河南本中出,飘撇藴藉,大有古意,一洗定武之习,为可尚也。今世学书者,但知守定武刻本之法,宁知茧纸龙跳虎卧之遗意哉。茧纸既不可复见,得见唐摹斯可矣;唐摹世亦艰得,得保兹卷,胜世传石刻多矣。当有精于赏鉴,以吾言为然。”[57]

柯氏极力推崇的陆氏摹本所采底本,他定为褚遂良摹本。陆摹本与现存所谓唐摹《兰亭序》相比较,应与传冯承素摹本一致,可见此摹本在元朝被人们认为是褚遂良摹本。同时,陈旅称,他在京师曾见一件褚遂良双勾《兰亭叙》,“留数字不填,所以示摹本也。笔意飘动,后人犹足以见当时醉墨之在茧纸者”[58]。

褚摹留字不填本,现已不传,陈说丰富了《兰亭序》传本形式。陈方在至正五年(1339)九月十五日题跋中说:“钩填摹拓法,盛宋时惟米南宫、薛绍彭能之。盖深得笔意,然后可以造此。否则用墨不精,如小儿学描朱耳。(陆)继之亲承姚先生,先生与赵文敏皆知书法。故今摹拓褚河南《修禊帖》,笔意俱到,非深得其法者,未易至此,但不入俗子眼也。”[59]可见元时钩填摹拓法只是在极少数深知笔法的书家中传承,姚筠庵或为其一。

这样的填勾方法与我们认为的双勾填墨,就是用双勾的方法勾出字迹轮廓,然后在空白处填墨即成的办法不大相同。而与根据日本学者采用现代科技手段放大字迹后所获取的结果相仿,后者明显要复杂一些。西川宁曾经将《孔侍中帖》《丧乱帖》二帖进行观察,笔画中的一些飞白几乎是用毛笔的笔尖一根一根地用细线描出的。部分笔画如“悬针竖”等也并非双勾,而是用纸覆模原迹之上,用笔“忽”地一笔书下,这样真迹的感觉就显露出来了[60]。

唐代的纸,其材质经检测雁皮约55%,楮皮约45%,二者混合制成。纸厚不太均匀,最厚处0.078毫米,薄处0.051毫米,平均0.064毫米左右[61]。唐高宗时的所谓“长安宫廷写经”纸,多为0.07毫米左右。双勾过之后仍用细如发丝的尖笔线条勾填,技法相当复杂。原书中的起笔、速绵、飞白包括一些虫蚀痕迹,都要用这种方法惟妙惟肖地忠实再现[62]。

赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞这些宫廷拓书高手,都是用这种技法制作出与原书完全一样的复制品。这种技法精巧的模书之法,可能元或明以后已经失传。类似的研究方法似乎也可以用在中国收藏的传王羲之书帖的勾摹本上。

七、日本人的临习

王羲之传至日本的书帖很可能不止这些,正仓院藏有一幅临王羲之书帖,应该是写经生临习之作,用笔雄健有力[63]。

传为十一至十二世纪的《秋荻帖》是日本著名法帖,第一纸有两首和歌,第二纸以下有四十六首和歌,共有四十八首和歌,最后12帖是王羲之尺牍法帖临写,分别是《初月廿五日帖》(《初月帖》)、《知近远帖》《絶不得帖》《向遣信帖》《知阿黝帖》《黄甘帖》《乡里人帖》《六月十九日帖》《得丹阳书帖》(《丹阳帖》)、《想清和帖》(《清和帖》《想清和士人佳帖》)、《高枕帖》《不得重熙还问帖》[64]。其中《乡里人帖》和《得丹阳书帖》在褚遂良的《右军书目》中有过着录[65]。《乡里人帖》,1行,9字,草书,曾入刻《淳化阁帖》卷七;《得丹阳书帖》,5行,42字,黄伯思以为此是伪帖,入刻《淳化阁帖》卷七[66]。

《秋荻帖》正面是唐写本《淮南鸿烈兵略间诘第廿》(以下简称《淮南子》),书家利用《淮南子》的背面书写46首和歌,然后再临写王羲之书帖。古谷稔认为,一般看法是藤原行成书写。首先,与藤原行成笔法相似,经过与藤原行成所书《白氏诗卷》字迹比对,有若干字迹如“月”“五”“下”“不”“年”“之”“思”等字十分相似;另一点藤原行成日记《权记》中曾记载:宽弘六年(1011)六月八日曾借览王羲之《乐毅论》《黄庭经》[67]。

藤原行成经常向皇宫借阅法帖,《权记》长保二年(1000)八月九日条记:“自御所给御本廿八卷。见之外题多误,或以王羲之书法玄晤之类也,一见返奉。”八月十四日又记:“自今物忌也。然而候内不能罢。目录宜阳殿十七帙。”藤原可以从皇宫借出二十八卷“御本”,虽不一定都是王羲之书帖,却以王羲之为名。

宜阳殿是皇室存放法帖的地方,藤原目录十七帙。《权记》宽弘八年(1011)六月八日记载:“八日庚戌,参内,去宽弘五年四月十四日所借赐宜阳殿御本六卷(一张芝草《千字文》、一同真书《草香》、一王羲之真书《乐毅论》、一同真书《黄庭经》、一同真书《尚想》、一同真书《河图》)。传头中将令返上。”

这六卷宜阳殿御本法帖,在藤原行成手中借留达三年多。藤原当然有足够的时间,从容临写。其笔法纯熟,显然原有所本。宽弘四年(1007)六月二十六日,“献自抄《汉书》伝三帙十卷(今为一卷),又敕给去年所给《淮南子》遗九卷。”[68]只是在《淮南子》这样珍贵的写本背面临写王羲之书帖,让人非常不能理解。

在日本历史上除了认为《秋荻帖》是藤原行成书迹之外,小野道风也被认为是《秋荻帖》的书写者,一些刻帖中直接标明《小野道风书安起破几帖》[69]。藤原、小野都习王字,书写风格虽略有差异,但在临时书风却不易辨别,难怪有一本法帖分归二人的现象。

《乐毅论》传为王羲之小楷,书付其子官奴。梁武帝曾与陶弘景讨论过这件法帖,他们的结论是内府所藏恐非真迹,大约是摹本[70]。这件摹本据韦述《叙书录》称“长安、神龙之际,太平公主奏借出外拓写”,其后遂为人窃失[71]。光明皇后临本《乐毅论》现藏正仓院,临写时间天平十六年十月二日,即公元744年。

光明皇后临本与后来传世的星凤楼帖本较为接近,属宋元佑三年秘阁帖本。其祖本大约是褚遂良《拓本乐毅论记》中所称冯承素等摹本,这个拓本曾分赐长孙无忌、房玄龄、高士廉、侯君集、魏征、杨师道等六人[72]。虽然光明皇后临本与传世秘阁帖本相较,尚有一些距离[73],但也揭示出日本皇室对传为王羲之楷书的熟悉程度。

日本人对王羲之书帖的临习甚为普遍,在后来宋人的心目中甚至有些敬佩。日本天台宗僧人寂照渡海来宋,江少虞《皇朝类苑》记载:“寂照领徒七人,皆不通华言。国中多习王右军,寂照颇得其笔法。”[74]新罗僧人金生(711—?)书法习王羲之,惟妙惟肖。北宋徽宗崇宁年间,高丽使者洪瓘携金生行草书入宋,示待诏杨球、李韦,观者皆惊异,以为是王羲之真迹。

发表评论 取消回复