在中国新石器时代艺术作品中,发现于半坡文化(或称仰韶文化半坡类型)的“人面衔鱼”图案相当引人注目(图一)。迄今为止,很多学者对此图案进行过颇具启发的讨论。这些讨论包括两个方面的内容:一是图案表现的究竟是什么内容,二是有何象征意义。本文尝试依照“以二维表现三维”的有关理论对第一个问题进行更详细的解读,并依据此类图案的出土情境,参考玛雅文明中关于冥界水世界的观念和鱼的象征意义对第二个问题做新的推测。

一、

对于第一个问题,学者们多认为该图案表现的是衔鱼的人面。

《半坡》报告对此描述如下:“人面作圆形或椭圆形……鼻作倒‘丁’字形或垂三角形。眼用两段直线表示。耳部向外平伸向上翘起弯曲成钩,或两边各加一条小鱼……嘴唇露地作‘Z’形,两嘴角有两道交叉斜线,或各衔一条小鱼,在斜线或鱼身周围加以短的斜线或圆点。头顶有三角形的发髻,另外还有相交的两线作成尖锥状,两边也加以斜线或圆点。”

可以看出,报告认为这一图案是“人面”,嘴部衔鱼,头顶有三角形发髻。这一解读得到大多数研究者的认可,只是对一些细节的认识稍有不同。比如头顶上的三角形或认为是装饰物,或认为是帽子。还有学者认为人面是婴儿的形象,上部和嘴角两边的三角纹描绘的是女性生殖器,整个图案表达的是“原始婴儿出生图”。有学者提出人面头部和嘴部两侧的边缘有短线三角是翅膀的变形而非装饰品,整个图案表现了能驱赶鱼的“飞头”形象。这些观点见仁见智,但绝大多数研究者同意图案的中心部分表现的是人面。此外,还有学者曾提出此类图案表现的是水虫,但随即遭到反驳,没有得到认同。

值得注意的是,除了上述强调人面的观点外,还有不少学者将这一图案看作是“人面鱼身”。比如高强就认为“人面形纹样就是……幻想中祖先形象……又绘上具有明显特征的鱼类躯体,因而产生了‘人面鱼身’这一图腾形象”。但他在文中又明确指出图案中心是戴有头饰的人,只是因为口衔鱼而可以被视作“半人半鱼”。王宜涛的观点与之类似,提出因为此图案“以耳贯鱼”和“使鱼入口”而可以被视作半人半鱼形象,但主体形象还是人。

王仁湘首先提出这些人面其实表示的是鱼头,或者是人格化的鱼头,但没有仔细解释。杨玥分解和旋转了人面头顶的三角纹(图二),发现其与两旁鱼纹的相似性,就是两侧鱼纹的合体,表现的是鱼身的俯视图,提出此图案是口衔两条鱼,耳旁有两条鱼、头顶鱼身体的“鱼神”。顾万发则进一步指出“诸多半坡人面鱼纹整个图像的主体实际是‘鱼·神面·鱼形’的正视+俯视图,所谓‘人面’上面所谓的‘冠’,实际不过是对着‘鱼头’正视+俯视视角下的鱼身、鱼鳍”。

二、

本文赞同王仁湘和顾万发等学者的意见,认为“人面衔鱼”图案表现的是鱼(或称“人面鱼”)而非人,理由主要有以下几点:

(一)在此类图案系统中,三角边缘加短线是对鱼身体的特定表达。半坡P.1002具象地表现了人面嘴部两侧衔着两条鱼(图一,3),由此可知,其余“人面衔鱼”图案中人面嘴边的边缘加短线的三角形也表示鱼的身体,可以认为这是该图案系统中一种固定表达鱼身的方式。因此,人面顶部边缘加短线的三角形是鱼身俯视图而非头饰,这一点杨玥已论证得比较清楚。

(二)在半坡彩陶中,有大量“寓人于鱼”的图案,如半坡遗址发现的两件彩陶残片(图三),上面绘制的“人面”都是“人面鱼”人格化的头部。王仁湘称为“人格化鱼纹”。形成鲜明对比的是,我们几乎见不到用鱼纹或相关元素来装饰主体为人的图案。我们讨论的这类图案中,“人面”也应该是“人面鱼”的头部。

此外,王仁湘在论述庙底沟鱼纹时发现,人面的“阴阳头”是由鱼纹的嘴唇演变而来(图四),这也可佐证“人面衔鱼”图案表现的是“人面鱼”而非人。

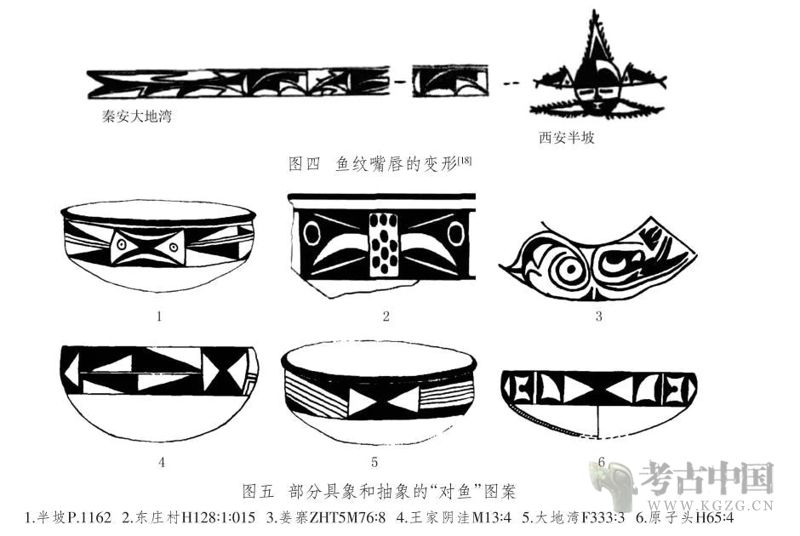

(三)所谓人面两侧的“衔鱼”,实际上是头部叠加为一体的“对鱼”图案。我们注意到,在此类图案中,人面两旁的鱼头两两相对,且在交界处构成一个亚字形的符号(即人面的口)。也就是说并非是人衔鱼,而是两条鱼嘴之间的空隙巧妙地构成了人的口,我们不妨称之为“对鱼”图案。在半坡文化中屡屡可以见到这样的“对鱼”图案(图五),是非常成熟并且重要的纹饰。这种纹饰发展演变后以直线或弧线等几何纹饰表示鱼身,形成抽象鱼纹。在这些“对鱼”图案中,两只鱼头相交部分正如人面一般。我们讨论的图案中,这样的“对鱼”意在表现此“人面鱼”的两个侧面。

(四)“对鱼”纹饰既表现“人面鱼”之两个侧面,也可能同时表示它的侧鳍。在半坡鱼纹中,几乎都表现出侧鳍或臀鳍,姜寨T75①∶1的下方鱼纹就清楚地描绘了两对侧鳍(图六,2)。西乡何家湾出土了1件陶盆,内壁上的“人面衔鱼”图案就明显是一条游动的鱼(图六,3)。它嘴部两侧的短线三角纹形态已经有了变化,报告称为“齿状环饰”,实际就是俯视视角下的侧(胸)鳍。这与一些常见鱼类的胸鳍形态已经非常接近了。如顾万发所言,我们讨论的图案也同时表现了俯视的有鳍鱼身的整体形象。

综上,所谓“人面衔鱼”图案实际表现的是具有特殊内涵的“人面鱼”的形象。此图案表现了人格化的鱼头,俯视的带鱼鳍的整个鱼身,并同时以从口部两侧展开鱼的侧视图的形式表现了鱼身的两个侧面。这样的表现形式开创了在二维平面上全面表现神圣动物三维身体的先例。

三、

为何要用这样的方式来表现鱼的身体?

任何的艺术品都有特定的观者。观者的视角,或者艺术家期待的观者视角决定了艺术的最终表现形式。美国学者夏皮罗根据图像与观众之间关系的不同将其分为正面像和侧面像两类。正面像被认为是指向观众的,庄严肃穆的,往往表达一种静态的、相当于语法中第一人称身份的、与观众对视交流的形象;侧面像则是与观众分离的,而与平面上的其他图像共享一个空间,往往表达一种动态的、相当于语法中的第三人称身份的、处于被观众旁观状态的形象。但他的分类仍然是从图像本身出发,而本文认为,从观者的视角来看,图像(及图案)可以分为“远观”和“对视”两大类。

所谓“远观”,就是艺术创造者想象观者与图像有相当的距离,能够以“旁观者”的角度来观察图像,这样的结果往往是图案(一般是侧视图)比较完整地表现在器物之上。中国史前时代大部分装饰图案均属于这类,比较典型的有半坡的侧视鱼纹以及庙底沟文化的鸟纹等(图七,1、2)。“对视”,也可叫近观,更强调观者与艺术图像之间的凝视与互动。在这种场景下,可以令观者沉浸在与图案的交流中,似乎成为整个艺术表达的一部分。甚至说,如果没有了观者,图案将不具有完整的意义。在这种“对视”的场景下,整个图案往往表现为对面部(特别是眼睛)的强调。在中国史前时代,这种表现方式典型的代表为良渚的兽面纹(图七,3)。

半坡式“人面鱼”图案的开创性在于综合了“对视”和“远观”的效果。这种图案的核心仍然是“对视”,但在两侧往往会以“远观”的方式,对图案的侧面进行表现。此类图案的中心是与观者“对视”的人格化鱼面,两侧的侧视鱼纹和顶部的俯视鱼身是为了让观者了解鱼身的其他维度,起着“补充和解释”人形鱼面的作用。马陵遗址出土的葫芦瓶所绘图案中(图八,1),长着獠牙的人面两侧绘制了两条看起来毫不相关的侧视鱼纹,其实是想达到同样的目的。同“人面鱼”图案一样,它中心图案头顶和两侧的内填波浪纹的部分表现的是鱼身和鱼鳍,两侧的象形鱼纹是对鱼的“远观”,即对其两侧身体的表现。

半坡“人面鱼”图案开创的将“远观”和“对视”两种模式结合起来的方法产生了深远影响。最近石峁遗址发现的石雕就表现了对这一传统的继承和发展。商周时期青铜器上常见的“连体兽面纹”主体是“对视”的兽面,但以兽的鼻梁为中轴线,两侧对称分布兽的“远观”侧视图,包括兽的眼,眉,角,耳朵和身体等(图八,2),马承源将这种表达技巧称为“整体展开法”,也有学者称为“拆半表现技法”。

这样既突出面部又全面表现三维身体的方式应该不仅是为了视觉上的美感和对动物的全面刻画,还应该是为了着意表现特殊动物的威严、神秘,以至身体变幻之能力,并且有助于特殊的观者(如萨满巫师)在与动物的对视中,进入与该动物具有的超自然力量沟通的状态。正如张光直所言,半坡时期的此类图案刻画的是萨满活动特殊状态,商周青铜器图案继承了这样的传统,具有同样的通神功能。

四、

在了解“人面鱼”图案是表达一条人面鱼游动的三维场景后,我们不妨参考玛雅文明关于水世界和鱼的观念对此图案含义作一些推测。

水在很多文化中都有表示地下世界、象征死亡的含义。玛雅文明也是如此,玛雅壁画中有时将死亡描绘为死者沉入水中。危地马拉佩藤盆地桑巴特洛遗址发现的壁画中,有一幅表现的是玉米神死后重生的场景。图像中的玉米神在蛇的缠绕下,正进入一条黑色的波浪带中(图九,1),带内有两个内填弧线的弧角长方形符号,正是玛雅文字ha’(图九,3),意为水。玛雅著名城邦蒂卡尔的31号纪念碑在描述国王豹爪王去世时,用了玛雅文字“ochha’”(图九,2),意思为进入水中。这都是以“入水”表达死亡的含义。

玛雅神话典籍《波波乌》中描绘了英雄双兄弟死后骨灰被鱼吞食,并借助鱼完成重生的故事(图一〇)。英雄双兄弟预知自己要先牺牲再复活才能战胜冥王,便慷慨赴死,骨头被冥王磨成粉,“就像把玉米磨成粉一样”,随后被丢入河中。五天之后,兄弟二人以鲶鱼的形象出现在河里,最终成功复活并杀死冥王解救了父亲玉米神。很多玛雅彩陶杯上都有与这个神话故事相关的彩绘,如科尔数据库收录的陶杯K3536。该陶杯图案为鹳鸟正啄食两条鲶鱼,右边那条面部有斑点,与双兄弟中的哥哥乌纳普(Hunahpu)特征一致。而在鹳鸟的肚子中,双兄弟的形象已经凸出,右侧人面脸上同样有斑点。有研究者对这一图像进行了令人信服的解释:即双兄弟(有时为玉米神)的骨灰被鱼吃掉,从而将它们的身体聚集到鱼的体内;鹳鸟将鲶鱼吞入肚中,也即是将双兄弟的身体在自己体内汇聚完整,因而头部凸显,开始重生;最后神鸟脱离水世界,带着体内的双兄弟展翅飞翔,完成重生。除了这些彩绘外,还有一些雕刻也会表现这个场景,如中国社会科学院考古研究所对科潘遗址8N-11院落的发掘中,就发现了主题类似的雕刻。

中国古代文献中记载了春秋初期的郑庄公对其母怨恨地发誓“不及黄泉,无相见也”。这一象征死亡的地下水世界,虽滋润生命,但更多是令人畏惧。而鱼则是穿越幽暗和危险水域的最佳载体。马王堆一号汉墓出土帛画上,在象征地下世界的水域中,绘了两条相交的鱼。《山海经·大荒西经》中记载:“有鱼偏枯,名曰鱼妇。颛顼死即复苏。风道北来,天及大水泉,蛇乃化为鱼,是为鱼妇。颛顼死即复苏。”将鱼和死后重生联系到一起,已有研究者注意到这一点。

在半坡文化时期或许已经出现了类似的关于冥界和重生的想象。目前可见的“人面鱼”图案大多数是绘制于陶盆的内壁,这在半坡鱼纹中并不常见,暗示这种图案并非是为了日常生活中的展示,应当不会是所谓的图腾。其次,这些陶盆大多覆盖于瓮棺之上,瓮棺中埋葬有婴儿,且出土此类陶盆的瓮棺数量不多,可知这一图案应当与逝去的部分婴儿有关。根据报告描述和相关照片可知,这些陶盆应当均是口沿向下,倒扣在陶罐之上。那么,当它用于葬具之后就再无生者可以看到这些图案,其观者只有一个,即葬于瓮棺中的死婴。

假如我们相信这些陶盆是有意放置于瓮棺上,并且上面的图案是有意义的话,可以大致推测,这种意义可能体现在图案与死婴(灵魂)的互动中。也许,半坡人群认为只有通过这一图案,一部分死婴(或其灵魂)才能进入冥界,并在此神鱼的帮助下完成水中的旅程,实现重生。

这样类似的冥界为水世界和人化为鱼再生的观念,可能是张光直提出的“玛雅—中国文明连续体”的一个证据。

发表评论 取消回复