法秀谋反与凉州高僧式微

史载,北魏太延五年(439),太武帝破姑臧(凉州治,在今甘肃武威),灭北凉,徙沮渠氏国人三万余家于京师,其中包括参与守城被俘配役的三千僧人。这批凉州民、僧的东迁,遂使“沙门佛事皆俱东”,平城“象教弥增”,成为中国北方佛教中心。

太平真君七年(446),帝西伐盖吴,至关中,“诏诛长安沙门,焚破佛像,敕留台下四方,令一依长安行事。”于是北国“一境之内,无复沙门”(《高僧传》卷10)。文成帝兴安元年(452),下诏复佛。法灭七载,始得再兴。不久,以帝师昙曜建议,“于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。”云冈石窟皇家工程正式启动,凉州僧众成为主力。

关于平城佛教与河西佛教的这种特殊的因承关系,北齐魏收《释老志》讲的很清楚:“凉州自张轨后,世信佛教。敦煌地接西域,道俗交得其旧式,村坞相属,多有塔寺。太延中,凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣。”凉州地处中西交通孔道,其佛教直接传承西域、印度之法;北魏境拓黄、淮北部中国,不断将征服地区的官府世业人口掳归京师,巧匠精工汇聚平城。二者结合,借云冈石窟的造像艺术表现出来,也在情理之中。

▲云冈石窟的昙曜塑像 云鼎 摄

昙曜,是转徙平城的凉州僧侣的代表,也是北魏佛业昌盛的奠基性人物。他的生平事迹,魏收时已不能详述,我们现在知道的更少。梁释慧皎《高僧传》卷11记:“河西国沮渠(茂虔)[牧犍]时,有沙门昙曜,亦以禅业见称,伪太傅张潭伏膺师礼。”《十六国春秋辑补·北凉录》引《御览》曰:“张潭,字元庆,武威姑臧人也。为和宁令,政以德化为本,不务威刑。民有过者,读《孝经》及《忠臣孝子传》训导之。百姓爱之如父母,号曰慈君。”

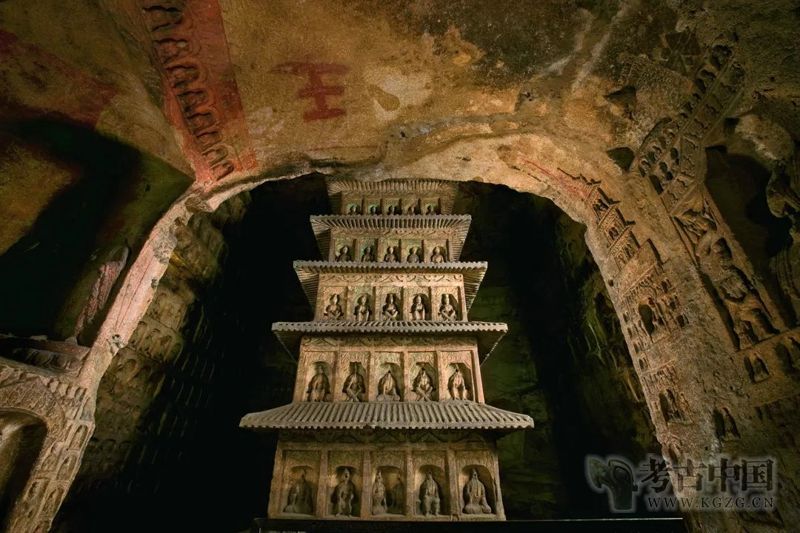

可见,昙曜原本是凉州的禅僧,入北魏前已小有名气。《释老志》讲:“先是,沙门昙曜有操尚,又为恭宗所知礼。佛法之灭,沙门多以余能自效,还俗求见。曜誓欲守死,恭宗亲加劝喻,至于再三,不得已,乃止。密持法服器物,不暂离身,闻者叹重之。”恭宗,乃太武嗣子,文成之父。盖文成帝作皇孙时,即识得昙曜,所以初复佛法便诏曜回京。“初,昙曜以复佛法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人。帝後奉以师礼。昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”这五所石窟,就是今天云冈第16~20窟,俗称“昙曜五窟”。

和平元年(460),昙曜被任命为沙门统。在主持云冈工程中,曜统奏请皇帝批准,划拨俘虏为僧祇户,纳僧祇粟,保证了僧粮供应;免罪犯及官奴为佛图户(寺户),服务于寺院经济和生活。从和平三年(462)开始,“昙曜又与天竺沙门常那邪舍等,译出新经十四部。”翻译佛经,是魏晋南北朝佛教最重要的事业之一,主译者往往既通梵文,又精华语,必然是一位学贯中西、精通义理的大师。

▲昙曜五窟 图:山西省文化旅游厅官网

昙曜历任文成、献文、孝文三世,卒年不详。唐明佺《大周刊定众经目录》卷1记:“《大吉义咒经》一部四卷(四十四纸或二卷)。右,后魏太和十年昙曜译。出《达摩郁多罗录》。”由此说明,昙曜死于太和十年之后。

唐道宣《广弘明集》卷24录有元魏孝文帝“褒扬僧德”的七道诏令,其二《帝立僧尼制诏》,下达于太和十七年颁《僧制》之前,诏中有“沙门统僧显”之语。其一《帝以僧显为沙门都统诏》云:“近得录公等表,知欲早定沙门都统。比考德选贤,寤寐勤心,继佛之任,莫知谁寄。……今以思远寺主、法师僧显,仁雅钦韶,澄风澡镜,深敏潜明,道心清亮,固堪兹任,式和妙众,近已口白,可敕令为沙门都统。又,副仪贰事,缁素攸同,顷因曜统独济,遂废兹任。今欲毗德赞善,固须其人。皇舅寺法师僧义,行恭神畅,温聪谨正,业茂道优,用膺副翼,可都维那,以光贤徒。”思远寺,即方山(在今大同城北25公里)思远浮图,实为文明太后冯氏陵墓守灵之寺。太和三年(479)建寺,十四年(490)九月太后崩。孝文帝先后多次驾临方山,僧显为帝知赏,当在此间;擢任沙门统,当在此后。分析诏书,显统受任时,曜统已过世良久,他的死期约在太和十一到十三年间。

至此,昙曜自凉州入北魏,已届半个世纪;献身云冈事业,领导北朝佛教,亦近三十年之久。这段时间,前六年是文成帝,中六年是献文帝,后为孝文帝,而绝大部分在冯太后摄政时期。不难想象,曜统与太后之间,必然保持有一种相敬、相信的关系。

文明太后冯氏,祖籍长乐信都(今河北冀县)。祖父冯文通据辽西,为北燕王。北燕国都龙城(或称和龙、黄龙,即今辽宁朝阳),佛法颇盛。父朗,太武帝时入魏,曾为秦、雍二州刺史,冯氏生于长安,幼年在斯。长安自前秦苻坚、后秦姚兴时代,释道安、鸠摩罗什两度掀起译经高潮,成为中国正统佛学的发祥地,高僧辈出,佛教思想深入人心。冯朗后来坐事被诛,冯氏没入掖庭,长大后为文成帝皇后,聪达多智,粗学书计,能决断,献文帝青年逊位、驾崩,以及孝文帝前二十年政治,实由冯太后主之。

太和前期,“太后立文宣王庙于长安,又立思燕佛图于龙城”,意为先辈祈福。兄熙,“信佛法,自出家财,在诸州镇建佛图精舍,合七十二处,写一十六部一切经。延致名德沙门,日与讲论,精勤不倦,所费亦不赀。而在诸州营塔寺多在高山秀阜,伤杀人牛。有沙门劝止之,熙曰:成就后,人唯见佛图,焉知杀人牛也。”冯氏家族佞佛,对北魏佛法的兴盛,起了推波助澜的作用。

然而,在太和五年(481)平城发生法秀和尚未遂政变之后,太后似乎对首都的僧人产生了信任危机。

▲北魏文明太后塑像

《高祖纪》:“五年春正月己卯,车驾南巡。丁亥,至中山。亲见高年,问民疾苦。二月辛卯朔,大赦天下。……车驾幸信都,存问如中山。癸卯,还中山。己酉,讲武于唐水之阳。庚戌,车驾还都。沙门法秀谋反,伏诛。……三月辛酉朔,车驾幸肆州。……车驾还宫。诏曰:法秀妖诈乱常,妄说符瑞。兰台御史张求等一百余人,招结奴隶,谋为大逆,有司科以族诛,诚合刑宪。(且)[但]矜愚重命,犹所弗忍。其五族者,降止同祖;三族,止一门;门诛,止身。”

中山,即今河北定州;信都,是南巡的终点。看来,这次出行的目的主要是太后归省故里。关于法秀谋反,《魏书》记载粗略,却不可小视。37年后的孝明帝神龟元年(518),由于京城洛阳寺院发展呈泛滥之势,尚书令、任城王元澄上书极谏,奏章中谈到:“往在北代,有法秀之谋;……初假神教,以惑众心,终设奸诳,用逞私悖。太和之制,因法秀而杜远。”

可见,这是一场被最高统治者视若殷鉴、对太和年间平城佛教发展颇具影响的政治事件。

▲第11窟西壁七立佛局部

法秀谋反的参与者,主要是来自凉州、青齐的失意士人。

《阉官传》:“平季,字稚穆,燕国蓟人。祖济,武威太守。父雅,州秀才,与沙门法秀谋反,伏诛。季坐腐刑,入事宫掖。”《崔玄伯传附道固兄子僧祐传》:献文帝皇兴三年(469)归降,“在客数载,赐爵层城侯。与房法寿、毕萨诸人皆不穆。法寿等讼其归国无诚,拘之岁余,因赦乃释。后坐与沙门法秀谋反,伏法。”平雅是凉州人,崔僧祐是平齐民。另外,告发者王亮、说情者王叡,俱来自凉州。“王叡,字洛诚,自云太原晋阳人也。六世祖横,张轨参军。晋乱,子孙因居于武威姑臧。父桥,字法生,解天文卜筮。凉州平,入京,家贫,以术自给。……叡少传父业,而姿貌伟丽。……承明元年,文明太后临朝,叡因缘见幸,……于是内参机密,外豫政事,爱宠日隆,朝士慑惮焉。……及沙门法秀谋逆,事发,多所牵引。叡曰:‘与其杀不辜,宁赦有罪。宜枭斩首恶,余从疑赦,不亦善乎?’高祖从之,得免者千余人。”(《王叡传》,下同)。叡弟“亮,字平诚。承明初,擢为中散。告沙门法秀反,迁冠军将军”。

就上述与法秀谋反有牵涉的四人分析,这是一场由凉州民为主体的未遂政变。

▲云冈石窟 第六窟中心塔柱上层南面佛像

《资治通鉴》卷135记:“沙门法秀以妖术惑众,谋作乱于平城;苟颓帅禁兵收掩,悉擒之。魏主还平城,有司囚法秀,加以笼头,铁锁无故自解。魏人穿其颈骨,祝之曰:‘若果有神,当穿肉不入。’遂穿以徇,三日乃死。议者或欲尽杀道人,冯太后不可,乃止。”

文中“欲尽杀道人”之事,见于唐道宣《续高僧传》卷25:“僧明道人,为北台石窟寺主。魏氏之王天下也,每疑沙门为贼,收数百僧,互系缚之,僧明为魁首。以绳急缠,从头至足,克期斩决。明大怖,一心念观音。至半夜,觉缠小宽,私心欣幸,精祷弥切。及晓,索然都断。既因得脱,逃逸奔山。明旦,狱监来觅不见,惟有断绳在地,知为神力所加也。即以奏闻,帝信道人不反,遂一时释放。”

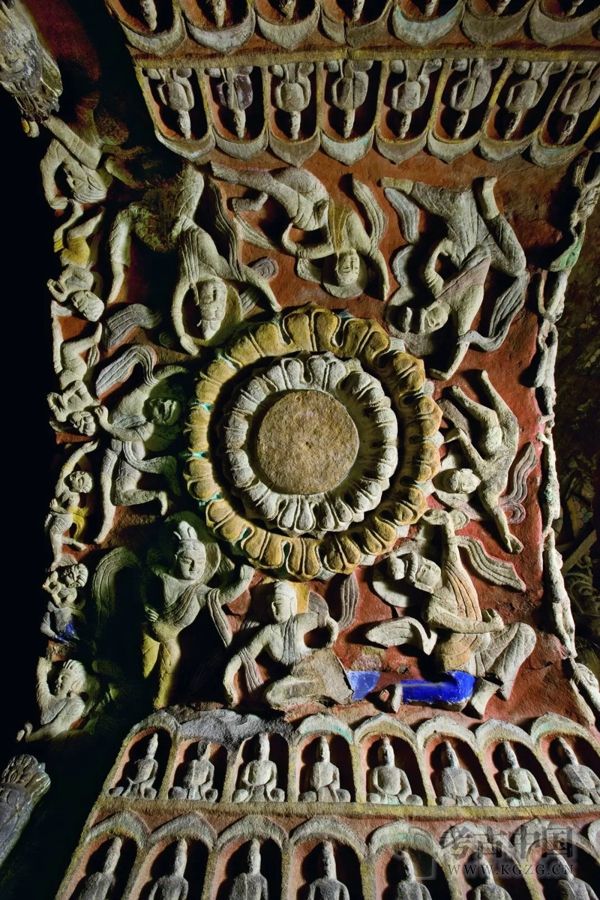

按:北台石窟寺,即北魏平城武州山石窟寺,今云冈石窟;僧明为首的数百僧人,当为建设、管理石窟的凉州和尚。凉州僧众作为战俘服役,其身份实际就是官府奴隶。这批人,正是孝文诏令中指责法秀“招结奴隶,谋为大逆”的叛党群体,也正是王叡所谓“余从疑赦”的幸免者。由此,一方面可以帮助我们了解法秀其人;另一方面有助于我们理解云冈:那龛别异状、穷诸巧丽的窟制,颜慈神威、庄严肃穆的大佛,千姿百态、神情秀朗的法相,面别风趣、活泼欢喜的菩萨诸天,率真写实、虔诚迷信的供养檀越,等等骇动人神、慑魂夺魄的石雕,居然出于身陷囹圄的僧侣、工匠之手,竟是由生活极度痛苦、愁闷、艰辛的生灵,为抒发和寄托心底的希望,一锤一錾琢磨出的生命绝唱。

▲云冈石窟造像

太和五年二月,帝、后自信都返回中山,在城东诏立五级塔寺。“二圣乃亲发至愿,缘此兴造之功,愿国祚延苌,永享无穷;妙法熙隆,灾患不起;时和年丰,百姓安逸;出因入果,常与佛会。”随后,登越太行山。“车驾还次肆州,司空苟颓表沙门法秀詃惑百姓,潜谋不轨,诏烈与吏部尚书阙丞祖驰驿讨之”(《于栗磾传附孙烈传》)。

肆州,治今山西忻州;御驾走的是经河北曲阳、阜平,到五台山、忻州,北过雁门关,回大同之路。按照唐《续高僧传》、《法苑珠林》等书追述,五台山即《华严经》所载文殊菩萨常住之清凉山,佛寺建设始于孝文帝。此番帝、后驾幸肆州,途经五台,大约也有过佛事之举。当年的冯太后,就是这样怀着虔诚的礼佛之心,踏上归程;忽然传来凉州僧人在京谋反的消息,不啻一声霹雳,粉碎了她“妙法熙隆,灾患不起”的幻想。

回京后,对法秀逆党,虽理智地处理,但从此种下警惕的情结。关于这一点,从是年七月,“班乞养杂户及户籍之制五条”(《高祖纪》),即重点加强对僧人、工匠、僧祇户、佛图户等“乞养杂户”的户籍管理,可见端倪。太和六年后,皇帝连续三年临幸云冈;九年,禁断图谶、秘纬;十年,沙汰僧尼;十三年,禁断京城四月八日行佛之俗;十七年,诏立《僧制》。种种迹象显示,任城王所谓“太和之制,因法秀而杜远”的总结,真实地透漏出太后与皇帝当时的心声。

大约正是由于这种对首都僧侣的戒备心理,使得外籍僧人特别是徐州高僧,在法秀之乱后不久,受到了朝廷的欢迎。

徐州僧匠北上平城与入主云冈

徐州,古今同地,又名彭城,居黄淮间南北交通要冲。东晋末年,刘裕北征长安,姚秦溃败,关中学僧东下徐海,鸠摩罗什弟子道融、僧嵩等宣教彭城,徐州义理佛学遂盛。献文帝天安元年(466),军锋南指,刘宋徐州刺史薛安都举城归附。彭城入魏,北国代都、徐方两大佛教重地,遂遥峙南北。

▲云冈石窟第5-13窟外景

到在太和四年,即齐高帝萧道成建元二年,“淮北四州民不乐属魏,常思归江南,上多遣间谍诱之。于是徐州民桓标之、兖州民徐猛子等所在蜂起为寇盗,聚众保五固,推司马朗之为主。魏遣淮阳王尉元、平南将军薛虎子等讨之。……桓标之等有众数万,寨险求援。……赴救迟留,标之等皆为魏所灭,余众得南归者尚数千家;魏人亦掠三万余口归平城。”(《通鉴》卷135)。这次徐兖起义,当年十月爆发,明年二月被镇压,失败者徙于平城为奴隶。见《魏书·高祖纪》:太和五年二月,“假梁郡王嘉大破道成将,俘获三万余口送京师。……夏四月……壬子,以南俘万余口班赐群臣。”此事,《高僧传》卷13有如下细节记载:

彭城宋王寺有丈八金像,乃宋车骑、徐州刺史王仲德所造,光相之工,江(左)[右]称最。州境或应有灾祟,及僧尼横延衅戾,像则流汗。汗之多少,则祸患之浓淡也。宋泰始初,彭城北属,群虏共欲迁像。引至万夫,竟不能致。齐初,兖州数郡欲起义南附,亦驱逼众僧,助守营堑。时虏帅兰陵公攻陷此营,获诸沙门。于是尽执二州道人,幽系(围)[圉]里。遣表伪台,诬以助乱。像时流汗,举殿皆湿。时伪梁王谅镇在彭城,亦多(小)[少]信向,亲往像所,使人拭之,随出,终莫能止。王乃烧香礼拜,至心誓曰:“众僧无罪,弟子自当营护,不使罹祸。若幽诚有感,愿拭汗即止。”于是自手拭之,随拭即燥。王具表其事,诸僧皆见原免。

▲第9窟前室

文中“伪梁王谅”,与《魏书》“假梁郡王嘉”,系同一人,即太武帝之孙、徐州刺史元嘉。

按徐、兖二州被俘之僧,“助乱”性质与太武时凉州僧众完全相同,虽经拓跋嘉奏请赦免死罪,仍应在北徙之列。由于适值凉州僧人因法秀谋反而被疑、疏远,南方僧业及徐州高僧的声名,必定由他们的传说而闻于代京。很快,便引起了朝野的关注。

而进入太和时代,受佞佛的太后影响,少年勤学的孝文帝元宏“尤精信,粗涉义理”(《南齐书·魏虏传》),对徐州学僧表现出极大的钦慕。《高僧传》卷8《齐伪魏释昙度》曰:释昙度,本姓蔡,江陵人。少而敬慎威仪,素以戒范致称。神情敏悟,鉴彻过人。后游学京师,备贯众典,《涅槃》、《法华》、《维摩》、《大品》,并探索微隐,思发言外。因以脚疾西游,乃造徐州,从僧渊法师更受《成实论》,遂精通此部,独步当时。魏主元宏闻风餐挹,遣使征请。既达平城,大开讲席,宏致敬下筵,亲管理味。于是停止魏都,法化相续,学徒自远而至,千有余人。以伪太和十三年卒于魏国,即齐永明(六)[七]年也。撰《成实论大义疏》八卷,盛传北土。

▲第3窟菩萨

昙度,诸书亦称法度、惠度、慧度。宋京城建康(今南京)有新安寺。《宋书》卷97《夷蛮传》载:“世祖宠姬殷贵妃薨,为之立寺,贵妃子子鸾封新安王,故以新安为寺号,前废帝杀子鸾,乃毁废新安寺,驱斥僧徒,寻又毁中兴、天宝诸寺。太宗定乱,下令曰:‘先帝建中兴及新安诸寺,所以长世垂范,弘宣盛化。顷遇昏虐,法像残毁,师徒笨迸,甚以矜怀。秒训渊谟,有扶名教。可招集旧僧,普各还本,并使材官,随宜修复。’”

世祖,即孝武帝刘骏(454-464年在位);太宗,即明帝刘彧(465-472年在位)。昙度早年游学京师,大约在新安寺为僧。到在刘彧时,以是宫廷的常客,僧界的领袖。《宋书》卷72《建安王休仁传》载:“太宗末年多忌讳,猜害稍甚,……虑诸弟强盛,太子幼弱,将来不安。……遣人赍药赐休仁死,时年(三)[二]十九。……上既杀休仁,虑人情惊动,与诸方镇及诸大臣诏曰:……尔时吾既甚恶,意不欲见外人,……休仁规欲闻知方便,使昙度道人及劳彦远屡求启,阚觇吴起居。及其所启,皆非急事,吴意亦不厝疑。”昙度在刘彧眼里不是“外人”,可以自由出入深宫,而作为宰相、皇弟的刘休仁竟然向他请托,说明其道行、才智非常了得,且有参与政治的迹象。

以至后来的后废帝刘昱之死,也与他颇有关涉。据《宋书》卷9《后废帝纪》:元徽五年(北魏太和元年)“七月七日,昱乘露车,从二百许人,无复卤薄羽仪,往青园尼寺,晚至新安寺就昙度道人饮酒。醉,夕扶还于仁寿殿东阿毡幄中卧。”遂被执政大臣萧道成指使的侍卫弑杀。大概受此事牵连,昙度不久改任天保寺(疑即天宝寺)住持。《高僧传》卷8云:“释道盛,……始住湘州,宋明承风,敕令下京,止彭城寺。……后憩天保寺,齐高帝敕代昙度为僧主。丹阳尹沈文季素奉黄老,……欲沙简僧尼,由盛纲领有功,事得宁寝。”

按:沈文季任丹阳尹,在刘宋升明二年,即北魏太和二年(478)。可见,昙度接连被黜,是由于他与刘氏皇家的关系过于密切,随政治变动而沉沦;其西游徐州的原因,亦非足疾,而是不得意于即将改朝换代的齐高帝萧道成。

▲云冈石窟造像

昙度流落徐州数年后,应孝文帝之邀,北上平城,与其师兄弟道登携行。《续高僧传》卷6《魏恒州报德寺释道登传》云:

释道登,姓芮,东莞人。聪警异伦,殊有信力。闻徐州有僧药者雅明经论,挟策从之,研综《涅槃》、《法花》、《胜鬘》。后从僧渊,学究《成论》。年造知命,誉动魏都,北土宗之。累信征请,登问同学法度曰:“此请可乎?”度曰:“此国道学如林,师匠百数。何世无行藏,何时无通塞?十方含灵,皆应度脱,何容尽期。南国相劝行矣,如慧远拂衣庐阜,昙谛绝迹昆山,彭城刘遗民辞事就闲,斯并自是一方。何必尽命,虚想岩穴,远追巢、许?纵复如此,终不离小乘之机。岂欲使人在我先,道不益世者哉!随方适化,为物津梁,不亦快乎?”登即受请,度亦随行。及到(洛阳)[平城],君臣僧尼莫不宾礼。魏主邀登昆季,策授荣爵。以其本姓不华,改芮为耐。讲说之盛,四时不辍。末趣恒岳,以息浮竞,学侣追随,相仍山舍,不免谈授,遂终于报德寺焉。春秋八十有五,即魏景明年也。

文中记述道登卒年,与《释老志》不同,其寿数及可推知的入魏都年代、名称,均有错误,姑且不论。“此国道学如林,师匠百数”,系指以昙曜等凉州僧为主的平城僧匠。

关于僧渊法师,见《高僧传》卷8:“释僧渊,本姓赵,颖川人。魏司空俨之后也。少好读书。进戒之后,专攻佛义。初游徐邦,止白塔寺,从僧嵩受《成实论》、《毗昙》。学未三年,功逾十载,慧解之声,驰于遐迩。渊风姿宏伟,腰带十围,神气清远,含吐洒落。隐士刘因之,舍所住山,给为精舍。昙度、慧记、道登并从渊受业。慧记兼通数论,道登善《涅槃》、《法华》,并为魏主元宏所重,驰名魏国。渊以伪太和五年卒,春秋六十有八,即齐建元三年也。”昙度、慧记、道登兄弟北上代京,应在其师僧渊太和五年过世之后。

昙度“既达平城,大开讲席,宏致敬下筵,亲管理味。于是停止魏都,法化相续,学徒自远而至,千有余人。”道登“及到(洛阳)[平城],君臣僧尼莫不宾礼。魏主邀登昆季,策授荣爵。……讲说之盛,四时不辍。”表明徐州高僧的来临,受到了孝文帝前所未有的尊礼,开坛讲学,授予尊号;远近学徒慕名而至,外来僧侣的势力在平城迅速膨胀。代都讲经义学,蔚然成风。

▲云冈石窟造像

关于昙度之死,事有蹊跷。《刘芳传》云:“刘芳,字伯文,彭城人也,汉楚元王之后也。……慕容白曜南讨青齐,梁邹降,芳北徙为平齐民,时年十六。……芳虽处穷窘之中,而业尚贞固,聪敏过人,笃志坟典。……芳常为诸僧备写经论,笔迹称善,卷直以一缣,岁中能入百余匹,如此(数十)[十数]年,赖以颇振。由是与德学大僧,多有还往。时有南方沙门惠度,以事被责,未几暴亡。芳因缘关知,文明太后召入禁中,鞭之一百。时中官李丰主其始末,知芳笃学有志行,言之于太后,太后微愧于心。会萧赜使刘缵至,芳之族兄也,擢芳兼主客郎,与缵相接。”

按:刘芳由梁邹(今山东邹平北)入国,在献文帝皇兴二年(468)。刘缵出使北魏,《魏书》、《南齐书》记有两次:初使到达平城,在齐武帝萧赜永明元年(北魏太和七年)十一月;二使到达平城,在太和九年(485)五月。《南齐书·魏虏传》曰:“刘缵再使虏,太后冯氏悦而亲之。”刘芳被擢任主客郎,当在此时。至是,芳客居平城已十八年。期间,“常为诸僧备写经论,……由是与德学大僧,多有还往。”先则受雇为旧僧誊写经书,后遂结识新僧,自然穿梭于凉州、徐州僧间。

依常理推测,昙度“以事被责”,无非是与平城旧僧不和,由学术之异,扩大到政治之争;刘芳“因缘关知”,由其彭城旧族,与徐州僧匠故土乡亲,同气相近,难免投缘,过从甚密,无意间竟卷入僧团斗争旋涡。昙度被责,英年暴亡;刘芳被鞭,太后微愧,一则反映了当时新旧僧团间斗争的激烈,二则表露出昙度之死,情有所憾,语有难言。所以,到在太和“十九年四月,帝幸徐州白塔寺。顾谓诸王及侍官曰:此寺近有名僧嵩法师,受《成实论》于罗什,在此流通。后授渊法师,渊法师授登、纪二法师。朕每玩《成实论》,可以释人染情,故至此寺焉。”孝文帝讳言昙度,当别有隐情。

▲第9窟前室北壁西侧

然而,到底是一桩怎样的事件,导致昙度被责自戕,使得朝廷讳莫如深?

我们从《南齐书》卷18《祥瑞志》中,发现了重要线索:“永明二年……十一月,虏国民齐祥归入灵丘关,闻殷然有声,仰视之,见山侧有紫气如云,众鸟回翔其间,祥往气所,获玺方寸四分,授钮,文曰‘坤维圣帝永昌’。送与虏太后师道人慧度,欲献虏主。慧度睹其文,窃谓‘当今衣冠正朔,在于齐国’。遂附道人慧藏送京师,因羽林监崔士亮献之。”

永明二年,即太和八年(484);灵丘,古今同县,在大同市东南三百余里,北魏设关于太行山中;齐祥回京入关,可知其为代都之民。文中讲,昙度被冯太后礼敬为师,正即《续高僧传》“魏主邀登昆季,策授荣爵”所指。而他竟心怀彼我,截留御玺,潜送南朝。此事非同小可,罪涉叛逆。大约不久,即由敌对者告发,当时或成丑闻;太后闻知后,必定既怒且羞,难免切责。昙度迫于各方压力,不得不以死谢罪。其时,盖太和九年之春也。

▲第18窟内景

昙度是北上的南方僧团中的领军人物,到平城不久,冯太后拜以为师,可谓尊崇之极。徐州沙门的势力,因此而蓬勃发展。御玺事发后,昙度自杀,对徐州僧团无疑是一次沉重的打击。此后徐州僧人的活动,可能经历了一段时间的低潮。直到若干年后,昙度的法弟道登和尚,再度受到了皇帝的信用,徐州僧众才重新在平城站稳脚跟。

《释老志》云:时沙门道登,雅有义业,为高祖眷赏,恒侍讲论。曾于禁内与帝夜谈,同见一鬼。二十年卒,高祖甚悼惜之,诏施帛一千匹。又设一切僧斋,并命京城七日行道。又诏:“朕师登法师奄至徂背,痛怛摧恸,不能已。比药治慎丧,未容即赴,便准师义,哭诸门外。”缁素荣之。

道登与孝文帝见鬼之事,见《灵征志》:“太和十六年十一月乙亥,高祖与沙门道登幸侍中省。日入六鼓,见一鬼衣黄褶袴,当户欲入。帝以为人,叱之而退。问诸左右,咸言不见,唯帝与道登见之。”

此时的道登,常侍孝文帝左右,或已拜为国师。《酷吏传》记迁都前后,齐州刺史高遵“以道登荷宠于高祖,多奉以货,深托仗之。”太和十九年(495),孝文帝南伐,《南齐书》卷45《宗室传》曰:“虏主元宏寇寿春,……遣道登道人进城内,施众僧绢五百匹”。明年,道登死于平城报德佛寺,孝文帝在洛阳宫门外,为之举哀。当此时,北都平城已经成为徐州僧的大本营。正是由于道登“为高祖眷赏,恒侍讲论”,遂使孝文帝成年后“善谈黄老,尤精释义”(《高祖纪》),对《成实论》情有独钟,对其译者鸠摩罗什大师推崇备至。太和“二十一年五月,诏曰:罗什法师可谓神出五才,志入四行者也。今常住寺,犹有遗地,钦悦修踪,情深遐远,可于旧堂所,为建三级浮图。又见逼昏虐,为道殄躯,既暂同俗礼,应有子胤,可推访以闻,当加叙接。”这无疑是徐州学僧给他的影响。

▲第6窟佛像

综上所述,昙曜之死、昙度暴亡,是关乎平城佛教新旧之变的大事。我们讲曜统卒于太和十一至十三年,是就史事的推算;《高僧传》记度公卒于太和十三年(489),不知何据,与史难符。但无论如何,太和十三年是个关键的年份。在这一年中,平城盛行多年的四月八日行佛之俗被禁断,云冈石窟出现了南方画风的佛龛造像。徐州僧的力量,达到了与凉州僧抗衡的均势。这也正是为什么昙曜死后,沙门统一职迟迟定夺不下的原因。

现在,我们返回头再看《帝以僧显为沙门都统诏》,僧显住持方山思远寺,应属久居平城的凉州僧徒;孝文帝谓之“仁雅钦韶,……深敏潜明,……固堪兹任,式和妙众”语,说明他为人宽容、通达,可以团结众僧,目的是由他稳固失势的旧僧之心。都维那僧义住持皇舅寺,即冯熙所建浮图,而熙久在定州、洛阳外任,亦曾统兵征战淮北,当与南僧有接;孝文帝谓僧义“行恭神畅,温聪谨正,业茂道优”,似为赞叹南方义学高僧之词。重新僧,慰旧僧,两厢并用,孝文可谓良苦用心!然而,都维那掌管京邑佛事;僧义之任,云冈石窟便正式转归南僧。

▲云冈石窟佛造像

徐州高僧入主云冈的确证,见《广弘明集》卷24《元魏孝文帝为慧纪法师亡施帛设斋诏第七》:“徐州法师慧纪,凝量贞远,道识淳虚,英素之操,超然世外;综涉之功,斯焉罕伦。光法彭方,声懋华裔,研论宋壤,宗德远迩。爰于往辰,唱谛鹿苑,作匠京缁,延赏贤丛。倏矣,死魔忽歼良器,闻之悲哽,伤恸于怀。可敕徐州施帛三百匹,并设五百人斋,以崇追益。”慧纪,《高僧传》作“慧记”,《释老志》作“惠纪”。此诏,发布于太和十八年迁都洛阳以后,慧纪大致在返回彭城后不久圆寂。“光法彭方,声懋华裔,研论宋壤”,讲的是他刘宋时游学徐州或建康之事;“爰于往辰,唱谛鹿苑,作匠京缁”,说的是他随昙度、道登前往平城,作了京城和尚的师傅,在鹿苑中讲经说法。鹿苑,拙文《高允〈鹿苑赋〉与云冈石窟》(载2003年10月31日《中国文物报》)已有考证,指的就是云冈石窟所在的平城西北皇家佛地。

慧纪“唱谛鹿苑”,明确无误地宣布了徐州高僧在云冈的领导地位,太和十三年以后云冈石窟造像发生变化的根源于斯。

▲云冈石窟佛造像

除昙度、道登、慧纪三人外,见诸史籍,到达平城的徐州高僧还有僧逞、龙达等。

太和十九年四月,孝文帝南伐回师,游徐州彭城,又幸兖州鲁县(今山东曲阜),期间诏曰:“门下:徐州道人统僧逞,风识淹通,器尚伦雅,道业明博,理味渊澄。清声茂誉,早彰于徐沛;英怀玄致,夙流于谯宋。比唱法北京,德芬道俗,应供皇筵,美敷宸宇。仁叡之良,朕所嘉重。依因既终,致兹异世。近忽知闻,悲怛于怀。今路次兖濮,青泗岂遥。怆然念德,又增厥心。可下徐州,施帛三百匹,以供追福,又可为设斋五千人。”(《广弘明集》卷24《元魏孝文帝赠徐州僧统并设斋诏第五》)。大约迁都洛阳后,僧逞便返回了彭城。又,《续高僧传》卷16《齐林虑山洪谷寺释僧达传》:“释僧达,俗姓李,上谷人。十五出家,游学北代,听习为业。及受具后,宗轨《毗尼》,进止沈审,非先祖习。年登二夏,为魏孝文所重,邀延庙寺,阐弘《四分》,而形器异伦,见者惊奉。虎头长耳,双齿过寸,机论适变,时其高美。与徐州龙达各题称谓。寻复振锡洛都,因遇勒那三藏,奉其新诲。……终于洪谷山寺,春秋八十有二,即齐天保七年六月七日也。”按僧达卒于556年,出家游学平城,值太和十三年(489)。后来,精通律藏,与徐州龙达齐名。

▲云冈石窟造像

南北高僧佛学思想的差异

南北朝是中国佛教的鼎盛时期,魏晋十六国以来引进、流行的经典、学说,正在处于消化、整合、创新之中,各种思潮异彩纷呈,各个流派宗脉繁杂。对此时的异宗僧学,予以甄别,良非易言。特别是北魏僧学,记载阙略,历来难晓。这里所述,只是我的心得,或涉谬妄。

《高僧传》卷8《齐京师太昌寺释僧宗》:“善《大涅槃》及《胜鬘》、《维摩》等,每至讲说,听者将近千余。妙辩不穷,应变无尽。……魏主元宏遥挹风德,屡致书并请开讲,齐太祖不许外出。……先是,北土法师昙准,闻宗特善《涅槃》,乃南游观听。既南北情异,思不相参。准乃别更讲说,多为北士所师。准后居湘宫寺,与同寺法身、法真并为当时匠者。”文中讲,建康沙门僧宗为孝文帝延邀,在齐太祖萧道成时(479~482),当北魏太和三年至六年间,约与徐州僧匠受请同时。观昙准南下建康的遭遇,实与北上平城的徐州高僧相似,原因可能不仅仅是两地尊习的佛典不同,恐怕更在于“南北情异,思不相参。”南、北社会环境不同,导致人的思维方式不一致。即便是对同一佛经,彼此的理解也有着本质的差别。再者,佛教宗派、学说之争,由来已久。教分有无、顿渐、偏圆等等,不一而足。汤用彤先生《北朝之佛教》讲:“判教之说,约在北凉昙无谶法师之时也。……南北朝判教异说极多。……南学简要,判教之说,既不盛行,……北有七家,可见判教之盛行。此亦或因北学深芜,穷其枝叶也。”由此看来,北方僧侣的门户之见较南僧更甚。

▲云冈石窟造像

凉州僧学,以昙无谶最为代表,译经有《大般涅槃经》、《方等大集经》、《方等大云经》、《方等王虚空藏经》、《悲华经》、《金光明经》、《海龙王经》、《菩萨地持经》、《菩萨戒本》等十余部。据汤用彤先生《汉魏两晋南北朝佛教史》讲:“谶所译经均属大乘。而《涅槃经》阐佛性学,开中国佛理之一派,至为重要。”昙曜等凉州僧匠师承的应该属于昙无谶之学,所长在于禅学。

徐州僧嵩一脉师徒,属于义学讲经之僧。《高僧传》卷8末论云:“昙度、僧渊,独擅江西之宝;……虽复人世迭隆,而皆道术悬会。”江西,相对于“江东”而言,亦即“江右”,相对“江左”而言。清梁绍壬《两般秋雨盦随笔》卷7云:“考六朝以前,其称江西者,并在秦郡(今六合)、历阳(今和州)、庐江(今庐州)之境。盖大江自历阳斜北下京口,故有东西之名。……昔之所谓江西,今之所谓江北也。”可见,僧渊、昙度演法彭城,是当时江北最负盛名的佛学大师。《高僧传·齐京师中兴寺释僧印》曰:“初游彭城,从昙度受《三论》。度既擅步一时,四远依集,印禀味钻研,穷其幽奥。”《三论》,即鸠摩罗什所译《般若》三论:《中论》、《十二门论》、《百论》。按彭城高僧之学,僧渊“从僧嵩受《成实论》、《毗昙》”,昙度“《涅槃》、《法华》、《维摩》、《大品》并探索微隐”,道登“研综《涅槃》、《法花》、《胜鬘》”,慧纪“兼通数论”,都是当时盛行的大小乘佛典。僧嵩早年受教于鸠摩罗什,尤为《成实》大家。从佛教宗系上讲,属于罗什关中流亚。

▲云冈石窟造像

《成实论》,古印度诃梨跋摩著。该书在小乘论中说“我空”(认为人无自性),兼说“法空”(认为客观世界无自性),是一部向大乘空宗(中观宗)过渡的著作。自鸠摩罗什译成汉文后,研习者自成一派,号称“成实师”。《毗昙》,即《阿毗昙》,新译《阿毗达磨》,译作“大法”、“无比法”,论部的总名;本指对法藏,而中国六朝时特举一切有部之学而言。古印度法胜撰《阿毗昙心》,释道安在关中,请罽宾沙门僧伽提婆译为华言;达摩多罗撰《杂阿毗昙心》,“宋元嘉三年,徐州刺史、太原王仲德,请外国沙门伊叶波罗于彭城出之。”(《出三藏记》卷10)。可见,当时徐州又风行阿毗昙学,而僧嵩、僧渊亦为毗昙师。因《毗昙》属于小乘,所以他们师徒曾被指责为“专行偏教”的“迷伪之人”。

▲云冈石窟造像

梁僧祐《出三藏记集》卷5《小乘迷学竺法度造异仪记》云:“自正化东流,大乘日曜,英哲顶受,遍寓服膺。而使迷伪之人,专行偏教,莫或振止,何其甚哉!昔慧导拘滞,疑惑《大品》;昙乐偏执,非拨《法华》。罔天下之明,信己情之谬,关中大众,固已指为无间矣。至如彭城僧渊,诽谤《涅槃》,舌根销烂,现表厥殃。大乘难诬,亦可验也。寻三人之惑,并恶止其躬。”而《高僧传》卷7《宋京师中兴寺僧嵩》云:“时中兴寺复有僧庆、慧定、僧嵩,并以义学显誉。庆善《三论》,为时学所宗。定善《涅槃》及《毗昙》,亦数当元匠。嵩亦兼明数论,末年僻执,谓佛不应常住。临终之日,舌本先烂焉。”以上二书,记载舌根溃烂的或曰僧渊,或曰僧嵩,本系师徒,即便误指,并不要紧;重要的是,说出了彭城高僧攻击大乘《涅槃》之学。对此,《中论疏》卷3讲的更明确:“彭城嵩法师主《大品》,而非《涅槃》。”《大品》即罗什所译《大品般若经》,《涅槃》即昙无谶所译《大般涅槃经》。按《涅槃经》讲:佛之涅槃,非灰身灭智;佛今虽现入灭之相,然佛身常住不灭。僧嵩诽谤《涅槃》,“谓佛不应常住”,实是东晋十六国佛学大师慧远、罗什以后,南北佛教公认的异端。《高僧传》卷6《晋庐山释慧远》谓:“先是,中土未有泥洹常住之说,但言寿命长远而已。远乃叹曰:‘佛是至极,至极则无变,无变之理,岂有穷耶。’因著《法性论》曰:‘至极以不变为性,得性以体极为宗。’罗什见论而叹。”显然,在当时的正统佛教看来,僧嵩的言辞,陷入了小乘偏执的泥潭。徐州僧匠师承的这种观点,大约正是与凉州僧学的根本对立所在。

▲云冈石窟佛造像

最后,我想就平城佛教对后世的影响,谈三点看法。

第一,魏晋以来,特别是南北朝时期,中国佛教逐渐成熟,无论是经、律、论三藏之学,还是僧尼的政治、经济地位,都处于上升阶段。北方重禅业,南方尚讲经,弘法的方式虽有差异,但分别教派、扩张力量、追逐名利的情形却是相同的。太和中,坐禅的凉州僧与讲经的徐州僧在平城相遇,可以说是南北佛教势力首次大规模的交锋。尽管我们现在对其详情不甚明了,但完全可以想见,徐州高僧的后来者居上,对凉州旧僧形成的压力,及其失落之感。学术之异,政治之争,必然导致双方的严重对立,矛盾与冲突在所难免。这场斗争,从平城开始,以凉州系与徐州系划分;迁都洛阳之后,以禅僧与讲僧区别,一直延续至隋唐不息。《洛阳伽蓝记》卷2载有一则故事:孝昌元年(525),崇真寺比丘惠凝死而复活,讲述她在阎罗王处,看到阎王判禅诵僧升天堂,讲经僧入黑门地狱。灵太后闻知后,“即请坐禅僧一百人,常在殿内供养之。……自此以后,京邑比丘悉皆禅诵,不复以讲经为意。”

按:惠凝之说,盖系坐禅派僧徒编造,以攻击在政治上占有优势的讲经派僧徒。宗派之争,用心至深。这无疑是孝文帝时代凉州僧与徐州僧斗争的继续。

第二,唐道宣《续高僧传》卷23论曰:“昙无德部《四分》一律,虽翻在姚秦,而创敷元魏。是由赤髭论主初乃诵传,未展谈授,寻还异域。此方学侣,竟绝维持。(迩)[逮]及覆、聪,方开学肆。……今则混一唐统,普行《四分》之宗。……自初开律,释师号法聪,元魏孝文北台扬绪,口以传授,时所荣之。沙门道覆,即绍聪绪,赞疏六卷,但是长科。至于义举,未闻于世。斯时释侣,道味犹淳,言行相承,随闻奉用,专务栖隐,不暇旁求。魏末齐初,慧光宅世,宗匠跋陀,师表弘理,再造文疏,广分衢术。学声学望,连布若云,峰行光德。光荣曜齐日,月每一披阐,坐列千僧,竞鼓清言,人分异辩,勒成卷帙,通号命家。……或传道于东川,或称言于南服。其中高第,无越魏都。”

按:赤髭论主,指后秦姚兴时诵出《四分律》的罽宾高僧佛陀耶舍;法聪、道覆,北魏孝文帝时平城律匠;跋陀,天竺僧人,初在平城别设禅林,凿石为龛,后至洛阳,立少林寺;慧光,跋陀之徒。如此说来,《四分律》翻译于后秦长安,始兴于北魏平城,光大于北齐,普行于唐代。平城佛教在律藏方面的贡献,显而易见。

第三,从历史角度看,拓跋王朝灭亡后,北齐北周以至隋唐,虽政权更迭,但统治集团内部构成的变化不大,政权始终为代北子孙和中原世族所垄断;佛教僧侣队伍虽有消长、但上层高僧大德也以北方系居多,其主流仍应是凉州、徐州僧派的余续。我们今天对佛教石窟寺的研究中,所谓平城模式,特指孝文帝迁都后遍布北方的石窟寺建设俱受云冈石窟的影响。而这些影响的实施者,应当就是那些从平城走向全国的佛家弟子。平城寺院与武州山石窟的建设,培养出一批批意匠、精工,中西佛教艺术在这里汇聚、融合,然后在各地开花结果。云冈、龙门艺术的推广、传承和发展,成就了东魏北齐艺术的璀璨,奠定了隋唐艺术的峰巅,极大地丰富了祖国的文化遗产。

发表评论 取消回复