根据《敦煌莫高窟内容总录》,西夏共开凿洞窟66个,重修洞窟16个。但是,西夏石窟的分期,到现在还是一个十分难解的课题。尽管1964年,敦煌石窟西夏洞窟调查研究小组对敦煌莫高窟、瓜州榆林窟与西夏相关的洞窟展开了三个月的考察,所取得的成果极大地推动了包括西夏在内的敦煌晚期石窟的研究,但在西夏洞窟的甄别上仍存在扩大化的倾向。

本文作者根据对莫高窟第409窟回鹘文题记的解读,对该窟重修于西夏的观点提出质疑,认为该窟是西州回鹘阿厮兰汗在敦煌重修的洞窟;根据对榆林窟第39窟回鹘文题记的解读,指出该窟亦是西州回鹘皇室成员或达官显贵在敦煌开凿的洞窟。以上两个洞窟的重修和开凿年代都为北宋末年。

敦煌石窟是以莫高窟为主体,包括西千佛洞、瓜州榆林窟、东千佛洞和肃北五个庙石窟的石窟群。根据《敦煌莫高窟内容总录》(以下略之为《总录》),西夏共开凿洞窟66个,重修洞窟16个。但是,西夏石窟的分期,到现在还是一个十分难解的课题。1964年,由中国科学院民族研究所和敦煌文物研究所共同组成的敦煌石窟西夏洞窟调查研究小组,对敦煌莫高窟、瓜州榆林窟与西夏相关的洞窟进行了三个月的考察,将原来认为的莫高窟、榆林窟只有几个西夏洞窟改定为80多个,大大改变了对两石窟群洞窟构成的认识。

但是,由于种种原因,这次的调查成果未能及时发表,直到20世纪80年代一些文章才得以面世。这次调查对西夏石窟研究产生了巨大的影响,极大地推动了包括西夏在内的敦煌晚期石窟的研究。《总录》和《安西榆林窟》及其附录《榆林窟内容总录》,以及刘玉权的《敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期》,基本上反映了这次联合调查的成果。从调查结束到现在,已经半个多世纪过去了,在我们肯定调查取得了丰硕成果的同时,客观地讲,在西夏洞窟的甄别上还存在扩大化的倾向。

在这80多个洞窟中,除几例汉文或西夏文的游人题记外,未发现带有开窟题记的标准纪年窟,因此在界定西夏洞窟时,只能退而求其次地向上或向下寻出相对的“标准”洞窟,然后以此为标尺进行分期。毫无疑问,这个所谓的标准洞窟,较标准纪年窟的比照效力要低。因为无论是向上还是向下,都不应该脱离该时代太远。

遗憾的是,西夏洞窟的分期没有遵循这一原则。刘玉权在排年时向上寻到了宋代,向下触及到元代。他将莫高窟天王堂、第431窟(前室)、榆林窟第6窟、35窟作为了排年中的上线标尺,上寻的年代太远。莫高窟天王堂前壁(东壁)画曹延禄夫妇供养像,并写有造窟发愿文,据此知天王堂建于太平兴国九年(984);第431窟前室横梁写有太平兴国五年(980)题记;榆林窟第35窟甬道南壁画曹延禄供养像并写有题记。知这三个洞窟都绘制于10世纪80年代。但是从西夏建国的1038年上溯至太平兴国年间,其间有五十余年的时间差,因此我们不得不说,作为标准纪年窟,它的比照效力是很低的。

之所以上溯五十余年才确定了可供参照的标准洞窟,是因为我们的分期工作没有自上而下地按照时代顺次开展,而是跳跃式地,在没有顺次完成西夏之前各时代分期的情况下,就开始了西夏石窟的分期排年,当没有宋代末年或西夏初期标准洞窟时,只能无奈地向上寻找,直至寻到纪年洞窟为止。假如我们按照历史进程,顺次完成西夏之前各时代的分期排年,即便西夏初年没有标准纪年窟,也可以根据已完成的宋代洞窟排年,排列出具有比照效力的洞窟来。

西夏时代的下线也是如此,刘玉权将莫高窟第3窟、第465窟,榆林窟第4窟和第10窟作为比照洞窟的下线,当时的莫高窟第3窟,是作为至正年间的洞窟来对待的。榆林窟第4窟,也属于元代晚期的洞窟。这些元代晚期的洞窟,上距西夏灭亡有着百年以上的时间差,是不可以拿来作为西夏标准洞窟来比照的。在西夏分期的研究中,由于没有顺次完成敦煌石窟的排年,在向上或向下寻找可资参照的标准洞窟时,选择方法上又出了问题,这些都是造成西夏洞窟分期摇摆不定的主要原因。

一、莫高窟第409窟

20世纪80年代初,日本学者森安孝夫首先提出了11世纪20-50年代,沙州曾一度受西回鹘国控制这一学术观点。应该是受到这一观点的启发,1987年,刘玉权在敦煌研究院举办的国际学术讨论会上,发表了题为《关于沙州回鹘洞窟的划分》一文,从其前划定的88个西夏洞窟中,划分出23个沙州回鹘期洞窟,其中莫高窟16个,西千佛洞5个,榆林窟2个。他还将原有的西夏洞窟进行了重新划分,提出了“沙州回鹘时期”的时代概念,并将分为前、后两期。前期从11世纪初至11世纪后半,约在1030至1070年间;后期从11世纪后半至12世纪初,约在1070至1127年间。

刘玉权在《关于沙州回鹘洞窟的划分》一文中指出,莫高窟第409窟东壁南北两侧身穿团龙纹样和戴桃形头冠的供养人,以及第237窟主室东壁、西千佛洞第10、13窟的国王供养像等,与高昌回鹘佛教艺术中的回鹘可汗供养像十分相似,从而放弃了西夏国王说,而代之以“回鹘王”或“回鹘可汗”说。然而这些洞窟的时代,或者说壁画的重修年代,却一直没有真正从西夏洞窟中划分出来,其结果是,承认西夏洞窟中回鹘国王供养像存在的合理性。对此,史金波提出了不同意见,认为根据西夏《天盛改旧新定律令》中的礼仪制度,绘制穿有团龙图案服饰的回鹘王供养人,属于僭越行为,是不允许也是不大可能的。即便是出现在洞窟中,也不会容许它的存在。所以,随着第409窟东壁南侧供养人题记的成功解读,得知这位头戴莲瓣形尖顶高冠、身穿圆领窄袖团龙纹长袍的国王,既不是沙州回鹘可汗,也不是西夏国王,而是高昌回鹘王阿厮兰汗(il alsran xan)。同时,榆林窟第39窟甬道南壁的供养人像也属于西州回鹘,他们有的是西州回鹘的皇室成员,有的是西州回鹘的达官显贵。

众所周知,在信仰佛教这一点上,汉族和回鹘都是西夏的老师,信仰佛教是他们之间最好的融合点。正如下文将展开论述的,在宋代末年到西夏占领敦煌前后,敦煌曾受到西州回鹘统治,敦煌石窟亦受到西州回鹘佛教的影响。不仅如此,西州回鹘的可汗及达官显贵们,曾在敦煌开窟造像,这些洞窟就是以莫高窟第409窟和榆林窟第39窟为代表的一批洞窟,其中最重要的参与者,还应该包括与西州回鹘同宗同族的沙州回鹘。

莫高窟第409窟位于莫高窟南区偏北的三层,是一个中型偏小的洞窟。窟室西壁开隋代流行的双层龛,内塑一佛二比丘二菩萨二天王,龛外南侧塑骑狮普贤,北侧塑骑象文殊坐像。《总录》中将该窟的修建时代定在西夏(清重修塑像),但是从石窟形制和塑像的配置及造型看,应该是初唐开凿,宋代、清代重修。这个洞窟争议比较大的是东壁南北两侧的供养人,敦煌研究院在最初进行石窟分期时,在年代上将其确定为西夏,同时也清晰地认识到这一组供养人并非西夏人而是回鹘人,但就是无法突破既为西夏时代又何为回鹘人的藩篱。因此在研究中,一边说这组供养人是西夏国王,一边又以回鹘国王的形象作解释。不过也还是有研究者直言,这组供养像可能就是回鹘国王。

▲ 图一 回鹘文题记 莫高窟第409窟

2014年,日本学者松井太通过对第409窟供养人题记的解读,将西夏洞窟的年代研究向前推进了一步,他在考察莫高窟时,从东壁南侧供养人的榜题上发现了几个回鹘文字〔图一〕,就此,他在《敦煌諸石窟のウイグル語題記銘文に關する箚記》一文中作出如下解读:

il alsran xan 依尔·阿厮兰汗

män sävg(i)⋯⋯我,赛乌集‥‥

虽然题记只有两行且不十分完整,但还是发现了至关重要的信息。众所周知,阿厮兰在突厥语中为狮子王之意,在汉文文献中,也有许多关于西州回鹘王自称狮子王的记载。《宋史》载:“龟兹本回鹘别种,其国主自称师子王⋯⋯或称西州回鹘,或称西州龟兹,又称龟兹回鹘。”《宋史·太宗纪》中说:“丁巳,高昌国遣使来贡。”《宋史·高昌传》中也说:“其王始称西州外生师子阿厮兰汗,遣都督麦索温来献。”此外关于狮子王的记载,还见于天禧四年(1020)十二月,可汗师子王智海遣使朝贡。不仅如此,在吐鲁番地区发现的粟特文书中,也可以见到阿厮兰的记载。太平兴国六年(981),王延德出使高昌,重新确认了北宋与西州回鹘,换言之沙州与西州回鹘之间的关系,使敦煌与西州回鹘的往来进入了最为频繁,关系最为密切的阶段。

11世纪之初,曹氏归义军节度使进入到延禄时代,咸平五年(1002),曹宗寿杀叔父延禄后继任归义军节度使。大中祥符七年(1014)曹宗寿卒,曹贤顺继位。天禧元年(1017)封敦煌王。景祐二年(1035)西夏攻沙州,贤顺求救于高昌回鹘,未果。翌年,沙州降于西夏,曹氏归义军时代终结。关于这之后的敦煌历史,日本学者森安孝夫1980年提出了“11世纪20年代到50年代西回鹘取代了曹氏,直接控制了沙州”的学术观点,他在《讲座敦煌2·敦煌的历史·Ⅵ回鹘与敦煌》一文中说:“1023年之后不久,代之以曹氏,可以说西回鹘势力已直接到达了敦煌。敦煌王曹贤顺入贡辽时,自称沙州回鹘是因为敦煌国内的确有一个回鹘集团。他之所以特意将回鹘之名推到前面,是因为当时的敦煌已经完全被纳入到了西回鹘国的势力圈里了,敦煌王曹贤顺本身只不过是西回鹘王国的傀儡而已。”

在莫高窟第409窟回鹘王供养像题记成功破译的今天,对于森安孝夫1980年提出的上述学术观点,应给予足够的重视。基于以上史料,笔者认为莫高窟第409窟东壁南北两侧的回鹘供养像是西州回鹘阿厮兰汗及其王妃,该窟重修应在11世纪之初的北宋末年。

▲ 图二 西州回鹘国王供养像 莫高窟第409窟 宋代末年

▲ 图三 西州回鹘王妃供养像 莫高窟第409窟 宋代末年

如此,在莫高窟第409窟中,这位头戴莲瓣形尖顶高冠,身穿圆领窄袖团龙纹长袍,腰束带,身佩解结锥、短刀、荷包,脚穿氈靴,手持柄香炉的国王,乃西回鹘国王阿厮兰汗无疑〔图二〕。东壁北侧头戴桃形凤冠,冠后垂红色结绶,宽发抱面,身穿大翻领窄袖长袍的人物为阿厮兰汗的王妃〔图三〕。宋代末年,西回鹘对初唐时期营建的第409窟进行了重修,在东壁南北两侧画上了自己的供养像,同时完成了对西龛内外塑像的妆彩,在四壁重新绘制了绿地千佛列像。

那么,阿厮兰汗为什么要在敦煌开窟造像呢?如果我们把阿厮兰汗在莫高窟的开窟造像,看成是他在佛教圣地敦煌成就的一种功德,那么这种功德,除了表达了作为佛教徒的虔敬之心,作为西州回鹘可汗,也是宣示其在新获领地的一种主权。总而言之,这23个回鹘风格的洞窟,一定是以西州回鹘人为主导,在沙州回鹘人的参与下共同完成的。因此,这些壁画,有时会觉得它十分地“北宋”(如莫高窟第409窟),有时又觉得它特别地“回鹘”(如榆林窟第39窟),有时又会觉得它既“北宋”又“回鹘”(如莫高窟第306、307、308窟)。至于莫高窟北区出土的千余枚回鹘文木活字,以及百余件回鹘文文献,从时代上看,虽上可及北宋,但是因为回鹘文文献多为元代,所以似乎又不能简单地将其和阿厮兰汗联系起来,而应将其放在敦煌和高昌回鹘的大舞台上,在宋至元代的大背景下进行综合性研究。

二、榆林窟第39窟

榆林窟第39窟也是西州回鹘人开凿的洞窟。洞窟甬道南壁画有23身男供养人,北壁画有32身女供养人,除几身比丘尼外,其他都是身穿回鹘装的供养人。其中比丘尼像后面的红褐色榜题中,可见以半楷书体的回鹘文:

tngrikän oγšaγu qatun tngrim körki bu ärür qutluγ q[ïv]lïγ bo(l)maqï bolzun

汉译:此乃神圣的斡忽沙忽可敦(oγšaγu qatun)殿下之肖像,愿她幸福能得天宠。

文中的斡忽沙忽可敦附有尊称神圣(tngrikän)和殿下(tngrim)之类的词语,据此推测这身供养人为西回鹘王室成员之一。此外,在这身供养人的对面,还有多身回鹘装男供养人,其中甬道南壁西侧的一身,榜题中用半楷书题写道〔图四〕:

“il’ögäsi sangun ögä bilgä bäg qutï-nïng körmiš ätöz-i bu ärür qutluγ qïvlïγ bolmaqï bolzun yamu”

汉译:此乃颉于迦斯(宰相)·相温·于越·毕里哥·伯克阁下之真影,愿他能得到上天之宠儿幸福。

▲ 图四 西回鹘供养人 榆林窟第39窟

虽然我们无法确认这身头戴无檐三叉冠、身穿窄袖团花长袍,腰束蹀躞玉带、上佩䩞鞢七事的回鹘装男供养人,是否和甬道北壁的斡忽沙忽可敦一样,都是西回鹘王国的王室成员,但至少可以判断,他是西回鹘王国中官僚阶层中的一员,他们在10世纪末至11世纪初来到了榆林,共同出资开凿了属于自己的洞窟。

莫高窟第409窟和榆林窟第39窟供养人题记的成功解读,给踌躇不前的敦煌西夏洞窟年代学研究带来了新的切入点,使我们有充足的理由认为,此前被认定的所谓西夏洞窟,特别是回鹘风格的洞窟,有相当一部分应该属于西州回鹘人在敦煌开凿的洞窟;而另外一部分,则很可能是在同宗同族的沙州回鹘人的参与下完成的。得出如此结论,所凭依的不仅仅是这两条题记,丰富的高昌回鹘期佛教美术品遗存,也证明了这一点。柏孜克里克第24窟释迦鹿野苑说法图两侧的回鹘可汗及王妃供养像、第27窟回鹘贵人像、西大寺正殿南踏道口亦都护供养像等,均与莫高窟第409窟和榆林窟第39窟的回鹘可汗供养像十分相似。

▲ 图五 编织纹背光比较图 莫高窟第245窟 柏孜克里克E.102窟

为什么同时期的敦煌石窟也出现了如此多的回鹘可汗供养像呢?如莫高窟第148、237、409窟,西千佛洞第16窟、榆林窟第39窟等。此外,柏孜克里克第E.102窟,其背光与莫高窟第245窟北壁说法图的编织纹背光〔图五〕,有着惊人的相似。不仅如此,莫高、榆林二石窟中遗存的这23个回鹘风格的洞窟,与敦煌石窟自开创以来的其他各时代壁画迥然不同。上述23个洞窟,虽然在人物造型上与西州回鹘石窟之间存在着承继关系,但在绘画方法上却吸收了汉民族以线造型的艺术手法,又形成了独树一帜的风格,——既继承了五代、宋以来敦煌石窟壁画的绘画传统却又与之不完全相同,同时又与西夏以降的石窟壁画相异。如此佛教绘画,在高昌可以说是龟兹文化和汉文化相结合的产物,是内生于高昌的新型佛教文化。而在敦煌,这23个回鹘风格的洞窟,是在外来的西州回鹘佛教文化的影响下,西州回鹘和沙州回鹘共同创造的有别于高昌佛教的新型石窟。

▲ 图六 弥勒上生经变 上图:文殊山万佛洞 下图:西大寺E.204窟

北庭西大寺是高昌回鹘营建的重要佛寺,其壁画不仅影响到敦煌,也影响到更东边的酒泉文殊山石窟。西大寺E.204号佛殿南壁画弥勒上生经变,文殊山万佛洞东壁亦画弥勒上生经变,两者不仅题材相同,建筑配置、人物布局以及绘画手法等均有着惊人的相似。〔图六〕是弥勒上生经变下部中央,画一背向跪坐的天王形人物,紧靠他的上方又画二天王形人物正向站立,其间画一侧立男子,周围还有人物、围墙、歇山顶屋宇的入口及圣树等等,西大寺和文殊山万佛洞的两处壁画,表现得分毫不差。〔图七〕表现的是弥勒上生经变中上生兜率天宫的女人们,八个女人在略见内收的桃心形背光前,以四三一的形式,自下而上地站立在莲花座上。除了人物形象略见差异外,西大寺和文殊山万佛洞的画面内容和表现方法都是完全一致的。有趣的是,西大寺画中表现的不是高昌的回鹘女人而是北宋的汉族妇女,说明这一时期高昌地区的佛教亦受到中原佛教的影响。

▲ 图七 弥勒上生经变 上图:文殊山万佛洞 下图:西大寺E.204窟

此外,在松井太的研究中,还有一位名叫阿蒂提亚森(dityasen)的回鹘僧,他在莫高、榆林二石窟进行过频繁的佛事活动,从窟内题记的解读上可以看出,阿蒂提亚森为持戒者、律师(šilavanti),他用古回鹘文(半楷书体)在莫高窟的第61、197、201、443/444窟和榆林窟的第19、26、31、36窟八个洞窟内留下了巡礼记录。据第31窟题记可知,阿蒂提亚森曾在榆林窟夏安居(pkan)三个月。此外,他还在莫高窟的15个洞窟和榆林窟的6个洞窟(合计21个洞窟)内用婆罗谜文书写了题记,其中也包括第148窟甬道南北壁画回鹘国王供养像,佛坛下及东壁南北两侧画僧侣及回鹘王族贵族像,铭文的解读证明,其中有一位高僧,曾在西回鹘王国受封过“金印”。

从以上铭文的解读我们仿佛看到,11世纪之初的敦煌石窟,活跃着一个以西州回鹘国王、王公大臣为首,包括寺院僧侣和善男信女们在内的佛教团体。阿蒂提亚森是別失八里(Beš-Balïq)人,他所在的寺院应该是别矢八里的西大寺,不过从莫高、榆林二石窟中留下的活动轨迹看,包括夏安居在内的修行礼拜,不应该单纯地理解成外来僧挂单,而应是在沙州回鹘人的参与下共同完成的佛事活动。

众所周知,西夏建国于公元1038年,但是西夏人是否真正占领了敦煌?假如没有,又是谁在统治敦煌呢?一部分学者认为,11世纪上半叶西夏根本就没对敦煌有过实质性的统治,统治敦煌的是住在敦煌的沙州回鹘,这一时期的敦煌属沙州回鹘政权。而另一部分学者则持反对意见,认为10世纪以来,曹氏归义军政权与西州回鹘之间关系密切,至少在11世纪上半叶,西州回鹘曾对敦煌有过实质性的统治。不过从敦煌石窟中保存的游人题记看,至11世纪中叶,敦煌仍在使用宋代的年号,北宋对敦煌的统治,有可能迁延到公元11世纪中叶前后。

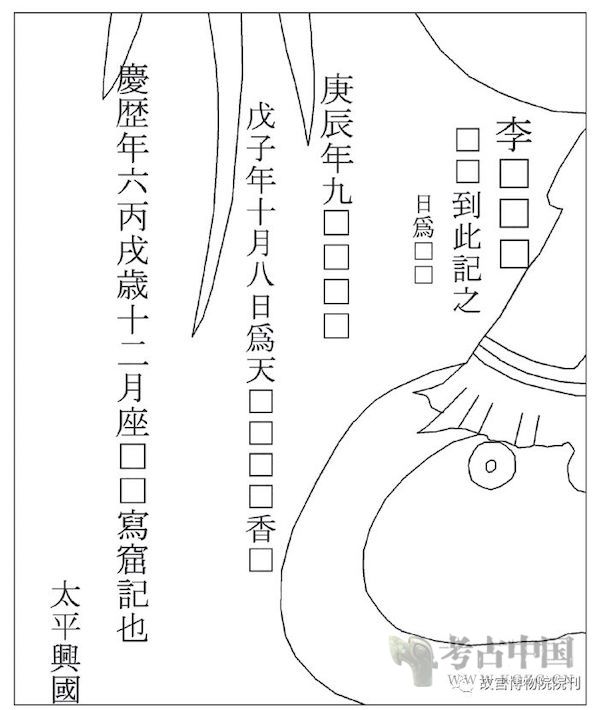

莫高窟第444窟外北壁,三面二臂观音菩萨的外侧存有两则宋代题记。其一曰:“太平兴国三年戊寅岁正月初三日和尚画窟三人壹氾定全。”其二曰:“庆歴年六丙戌歳十二月座夏神写窟记也。”〔图八〕

▲ 图八 庆历六年题记 莫高窟第444窟外北壁

从庆历六年的题记看,至少在西夏建国后第八年的1046年,敦煌仍在使用北宋的年号。这时的敦煌,虽然曹贤顺已经投降西夏,历史也已经进入西夏时代,但是,从莫高窟第444窟庆历六年题记看,在这一时期,西夏的确没对敦煌有过实质性的统治。因此在北宋无力西顾、西夏亦未有效统治敦煌的11世纪之初,敦煌极有可能受高昌回鹘统治,而莫高窟第409窟和榆林窟第39窟重修或开凿就在这一时期。

三、莫高窟第65窟

在西夏洞窟的排年中,莫高窟第65窟一直是作为西夏早期洞窟的标准窟来对待的,究其原因,是因为在西龛南侧存有六十余字的西夏文题记,根据文字的识读研究,知这条题记写于西夏甲丑年。题记曰:

甲丑年五月一日,福全凉州中搜料,到沙州地城。我城圣宫沙满,为得福利,故弃二座众宫沙。我法界有情,一切皆共聚,当西方凈国之深。

根据西夏文的书写规范和前后文大意,题记中的西夏年记“甲丑”乃“乙丑”之误,题记的书写年是1085年。题记中说,乙丑之年,福全在凉州搜寻建造石窟的材料,彼时第65窟内已被流沙填满,为求福报,遂清除窟内积沙,以求与法界一切有情共聚西方净土世界。

刘玉权先生首先注意到在题记的末端有一点绿色颜料,覆盖在乙丑(1085)年题记上,他认为与初建洞窟时绘制的壁画无关,是后来重修洞窟时从上方滴落下来的。并且认为,这款“清沙功德记”和洞窟重修是“大体同时”完成的。重修是多次进行的,在暂停的过程中,游人在已重绘完的西壁上书写了功德记,之后,又在继续重修时滴落了颜色。

《总录》一书中,就第65窟修建年代或重修年代记曰如下:

修建年代:唐(宋、西夏、清重修)

洞窟形制:覆斗形顶,西壁开一龛

内容:⋯⋯西壁顶敞口龛内唐塑一佛二弟子(西夏修)、西夏塑二菩萨(清修)

⋯⋯龛内西壁西夏重修背光,两侧各画二弟子;南、北壁各画一弟子、二项光。

如《总录》言,第65窟的修建的确在唐代〔图九〕,但是,唐代修建的并不只是西龛内的一佛二弟子像,还包括二菩萨像。在造型上,二弟子的衣装,尤其是自腰部以下下半身的袈裟,和莫高窟第71窟西龛内的迦叶像相比,有着极高的相似性,都属于初唐晚期的作品。

▲ 图九 佛一铺 莫高窟第65窟西龛 北宋

《总录》又说,第65窟在宋代、西夏和清代各有过一次重修。学者们认为,第65窟现存壁画,在题材布局及艺术造型等方面都与宋代曹家晚期相似。在这里我们应该说,不是相似,而是原本就是宋代晚期重修时的作品。由于我们长期受困于福全清沙功德记上的绿色颜料是与清沙记“大体同时”,又忽略了清代重修时也使用了相同的绿色颜料,就必须用乙丑(1085)年前后曾有过一次重修来解决这一困惑,由于重修是漫长的、断续的和“大体同时”的,所以找不出西夏重修时的证据。

▲ 图十 西夏文题记 第65窟西龛

此外笔者注意到,在福全清沙功德记的题记上,至少有两处文字的笔画写在了红色边饰上面〔图十〕,这说明第65窟现存的绿色系壁画,完成在公元1085年之前的某年,这个某年不是西夏而是宋代。那么1085年之后有没有过重修呢?从壁画的现状看,我们找不到除清代以外的其他时代的重修痕迹。之所以把重修年代定为清代而不是西夏,是因为西龛天井和窟室西披上可以看到明显的针对绿色系,即宋代壁画进行重修的痕迹,而且重修是粗糙的、拙劣的和半途而废的。〔图十一〕西龛天井的莲花,只有其中的一朵重绘,而且描绘的粗糙拙劣。整体上看,清代只重修了西龛及窟室天井的一部分,绝大部分依然保存着宋代重修时的原状。而南北壁,包括乙丑题记两侧的菩萨列像,虽然人物形象刻板呆滞,缺乏灵动,但壁画的绘制还是认真的、规范的和善始善终的。此外,在乙丑题记倒数第12字的左侧也有很小的一滴绿色,这滴绿色,连同乙丑题记最下方的绿色,应该都是清代重修天井时滴落的。

▲ 图十一 莫高窟第65窟西龛天井

当我们完全摈弃原来的想法,就会重新整理出一个新的思路,即第65窟开凿在初唐晚期的705-712年间;宋代末年,即976-1014年间,曹延禄、曹宗寿、曹贤顺统治敦煌期间,对石窟进行了一次全面重修;1085年,为寻石料来到莫高窟的福全,见第65窟被流沙填满,于是清理了流沙,在宋代壁画上写下了清沙功德记;清代某年,有人又对第65窟进行了重修,对窟室西披、西龛天井、西龛内的塑像等部位进行了妆彩,重修时,不小心将少许绿色颜料滴落到了乙丑题记上。

发表评论 取消回复